産業財産権(工業所有権)とは?特許・実用新案・意匠・商標の違い

2025-08-26

製造業の属人化とは?そのリスクと原因やDXによる解決策を徹底解説

2025-08-28知財経営とは|戦略的活用で企業価値を高める方法を徹底解説

製品の品質や価格だけでは、もはや競争に勝ち続けられない時代です。市場は成熟し、世界中の企業が同じ土俵で戦う中、従来の強みだけでは差別化が難しくなっています。

そこで注目されているのが「知財経営」です。

知財経営とは

知財経営とは、特許・商標・ノウハウ・データなどを単に守るだけでなく、会社全体で知財を守り、活かし、稼ぐことで企業の競争力や収益を高める経営です。

たとえば、核となる技術は特許で保護して競合の参入を防ぎつつ、周辺技術は他社にライセンス提供し、収益化を図るなど、知財を戦略的に活用していきます。

ここでは、知財の新しい役割とその重要性を簡潔に示します。

▼ ビジネスモデル特許で競争優位を作る方法はこちら

ビジネスモデル特許|企業競争力を強化する新たな知財戦略

従来との違い|防御から攻めの知財活用へ

かつては特許や商標は主に模倣を排除するための「盾」として使われ、侵害対応や差止めが中心でした。

しかし現在は、知財を事業戦略に組み込み、取得・出願・運用の判断を経営判断と連動させる運用が増えています。

たとえばクアルコムは自社の特許を幅広くライセンス供与しており、ライセンス収入は2024年には約55.7億ドル(8,216億円)に上っています。

このようなライセンス供与は単なる収益にとどまりません。

採用企業がクアルコムと同一の仕様を使うことで互換性や普及が進み、結果的に市場の拡大につながる点で従来の「防御」中心の運用とは異なります。

つまり知財活用は全てを囲い込むのではなく用途や市場に応じて開放と保護を使い分ける「攻めと守りの両面」を意識した運用へと転換しているのです。

参考記事:

- the wipo perspective

- Annual-Report-on-Form-10-K-of-Qualcomm-Incorporated-for-the-fiscal-year-ended-29-September-2024

なぜ今、知財経営が重要視されるのか

知財を収益の柱にできるかどうかが、企業の競争力と成長力を左右する時代になりました。

製品ライフサイクルの短縮、外部連携の増加、市場の無形化が進むなかで、知財は単なる保護対象ではありません。

たとえば半導体設計のArm社は、自社で半導体を作らず設計図だけを提供し、ライセンスとロイヤルティで年数千億円を稼いでいます。

Dolbyも音響・映像の規格を押さえ、業界全体からライセンス収入を得ており、利益率は約9割を超えています。

どちらも「知財そのものが収益源」になっている代表例です。

このように、知財は競争力と収益性の両面で、多くの企業にとって重要性を増しています。

経営の中で知財をどう活かすかは、今や軽視できない課題になっているのです。

参考記事:

- the wipo perspective

- Arm Q1 FYE26 Revenue Exceeds $1 Billion for Second Consecutive Quarter

- Dolby Laboratories Reports Second Quarter 2025 Financial Results

知財経営のメリット

知財経営は、市場での競争力を高めるだけでなく、企業価値の向上や組織文化の強化にもつながります。

ここでは、その代表的な4つのメリットを紹介します。

競争優位性の確立

知財経営は、競合に対して継続的な優位性を築くための「攻め」の仕組みとして機能します。

特許を「ただ取る」だけでなく、どの製品にどう使うかを会社の経営方針と結びつけることで、単なる価格勝負ではなく、「性能」「信頼性」「技術の統合力」といった面で選ばれる企業ポジションを確立できます。

ファナックはその好例です。

引用元:世界市場を制するロボット数十万台に深層学習を | クーリエ・ジャポン

産業用ロボットなどの主力製品で世界トップクラスのシェアを持ち、その機器が止まると生産ライン全体が止まるといわれるほど、製造現場に不可欠な存在となっています。

同社の製品が高く評価されているのは、重要な技術を特許などで保護し、それを組み合わせた製品として、全体の価値をわかりやすく伝えているからです。

取得の面でも、日本や米国、中国、欧州などに偏らない形で国際出願も活用し、広範なポートフォリオを整えています。

このような知財経営は、自社を守る「盾」であると同時に、製品の仕様・安全性・稼働率といった市場での判断基準そのものに影響を与える「矛」としても機能しています。

業界団体や標準化の場での積極的な関与とあわせて、採用側の意思決定における“事実上のスタンダード”を形成しているのです。

このように、知財を単なる法的保護ではなく、製品戦略・市場展開・ブランド形成と連動させることで、企業は一時的な優位ではなく、継続的かつ再現性のある競争力を築くことができます。

知財経営の一つのメリットは、こうした「優位性の確立」です。

参考記事:

企業価値の向上

知財は、競争力だけでなく、資金調達や企業価値の裏付けとしても機能する重要な資産です。

特にスタートアップにとって、知財は技術の独自性や将来性を示す客観的な証拠となり、模倣リスクを抑えることで投資家の信頼を得やすくなります。

実際、欧州特許庁などの調査では、知財を保有するスタートアップは最大で10倍以上、資金調達に成功しやすいことが明らかになっています。

また、特許出願は投資家に対する有効なシグナルとなり、出資判断を後押しすることも実証済みです。

日本でも、特許庁が実施する支援策を通じて、知財は投資判断の評価軸として定着しつつあります。

また、特許や商標だけでなく、ノウハウや顧客情報なども含めた事業全体の価値をもとに、不動産や個人保証に頼らず資金を借りられる仕組みも広がっています。

このように、知財は企業を守るだけでなく、投資を引き寄せ、企業価値を支える戦略資産として活用されているのです。

▼ 特許ポートフォリオの構築・活用事例はこちら

企業価値を創る知財戦略|特許ポートフォリオの構築・分析・活用

参考記事:

- 知的財産推進計画2025

- Patents, trade marks and startup finance – Full study

- Patents as Signals for Startup Financing

交渉力の強化

知的財産は、取引や提携交渉で主導権を握る上でも有力な武器です。

2019年の特許法改正後、1億円超の損害賠償が認められる割合は22%から38%に上昇し、2022年には27億円超の判決も出ています。

こうした法改正により、特許の権利行使の抑止力が増し、価格や条件交渉を有利に進めやすくなりました。

加えて契約前に権利の帰属や改良技術の扱い、実施料などを明確にすれば、より効率的に交渉は進むでしょう。

さらに、開放特許やマッチング支援、知財の専門家派遣などを活用すれば、協力先探しから契約までをスムーズに進められます。

国際標準化で自社技術を共通の基盤とすれば、市場や連携の機会も広がるでしょう。

つまり知財は、法的保護を超えて、取引条件を有利にし、より大きな事業展開を可能にする交渉資産なのです。

参考記事:知的財産推進計画2025

イノベーション文化の醸成

知財経営は、イノベーション文化を醸成する一助となります。

もし社員が自らのアイデアや技術が特許として保護され、事業に活かされていく様子を目にすれば、「次も提案してみよう」という意欲が生まれやすくなるでしょう。

このプロセスを「創出→保護→活用」という流れで社内に定着させ、成功事例を共有することで、挑戦を後押しする雰囲気が育まれます。

たとえば、発明報奨制度の導入や、自社特許を見える化した「パテントマップ」の活用は、社員の関心を引き出す有効な手段です。

また、アイデアを形にする過程では、研究開発・知財・事業部門の連携が不可欠となります。

こうした横断的な協力体制は、組織の風通しを良くし、部門間の相互理解を深めるきっかけにもなります。

知財経営は単なる権利管理にとどまらず、創造性を引き出し、組織全体を活性化させる戦略といえるのではないでしょうか。

参考記事:知的財産推進計画2025

知財経営の実践ステップ

知財経営を成功させるには、考え方を知るだけでなく、事業戦略に沿った具体策を立て、組織として実行する仕組みが欠かせません。

ここでは、導入から管理体制までの4つのステップを紹介します。

事業・研究・知財の連携

知財経営を成功させるには、事業・研究・知財を最初からまとめて考え、同時に進めることが大切です。

知財のことを後から考えると、せっかくの技術やアイデアをうまく活かせず、投資の効果も小さくなってしまいます。

たとえば、ある市場でシェアを広げたいなら、どんな技術が必要かを考えると同時に、その成果を特許などでしっかり守り、どう事業に結びつけるかも計画する必要があります。

こうすることで、技術が強みとなり、それを知財で守り、事業として成果につなげる流れができるのです。

さらに、知財がどれくらい利益に貢献しているかを見えるようにすれば、投資の判断もしやすくなり、会社の成長にもつながります。

加えて、初めから標準化も意識しておけば、海外での展開やライセンス収入の拡大にも効果があります。

このように、事業・研究・知財をバラバラにせず、噛み合わせて進めることが、知財経営を強くする前提となるのです。

参考記事:知的財産推進計画2025

知財の棚卸しと価値の評価

知財経営を効果的に進めるための出発点は、自社が保有する知財の徹底的な棚卸しにあります。

ここで言う知財とは、特許・商標・意匠といった登録済みの権利だけにとどまりません。

ノウハウ、技術資料、ブランド価値、顧客データ、さらには取引先との関係性や設計・製造プロセスといった無形資産まで広く含まれるものと捉えるべきでしょう。

棚卸しによって洗い出された知財は、「事業への貢献度」「技術的な優位性」「法的権利の強さ」という3つの主要な視点を基に評価を行います。

たとえば、売上の柱となっている製品に関する特許やブランドは、事業の継続性を支える中核的な知財であると位置づけられ、維持・強化の対象となるのが一般的です。

一方で、現在あまり活用されていない特許については、ライセンス供与や共同研究における交渉材料として有効活用する道が開かれます。

逆に、市場性や優位性が失われた知財は、維持コストとのバランスを見ながら、権利放棄を検討することが合理的と言えるでしょう。

さらに、財務データと知財データを統合的に管理し、「どの知財がどれだけの収益を生んでいるのか」「どの技術開発が将来の事業拡大に寄与する可能性があるのか」といった情報を可視化することで、投資判断の精度が格段に向上します。

このプロセスは単なる資産の洗い出しではありません。むしろ、限られた経営資源を成長性の高い分野に集中させるための戦略的な基盤となります。

こうした棚卸しと評価を継続的に行うことによって、自社の知財ポートフォリオは常に最適な状態に保たれます。そして、知財が経営の推進力として、持続的に機能し続ける体制が整うのです。

参考記事:知的財産推進計画2025

IPランドスケープによる戦略の決定

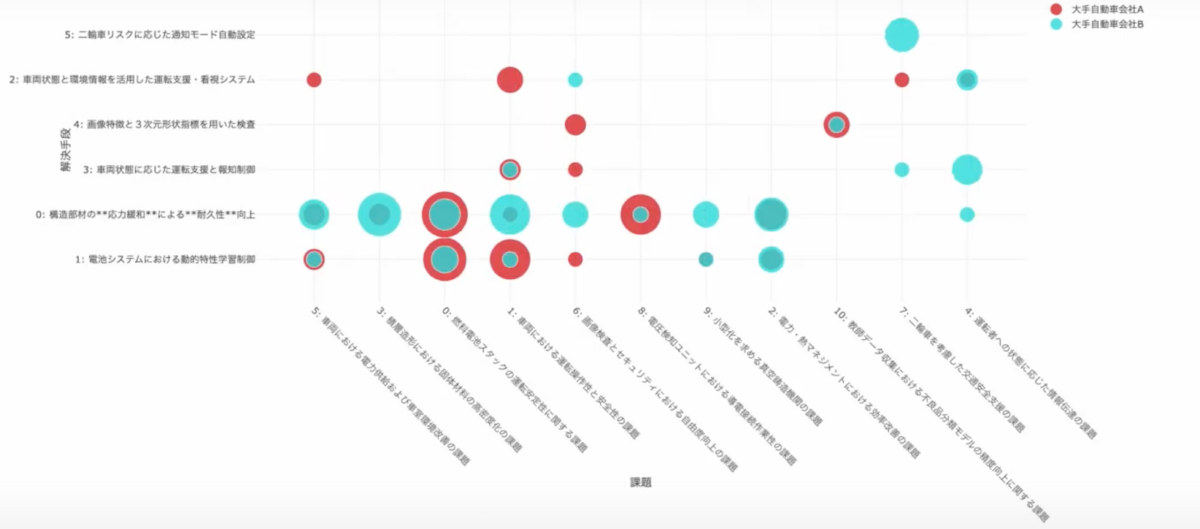

IPランドスケープは、特許などの知的財産と市場・競合の情報を統合的に分析し、経営判断に活かす手法です。

引用元:AI特許ロケットデモ動画

分析結果をマップ化することで、自社の技術的強みや競合の動き、未開拓の成長分野などを俯瞰できます。

その目的は、現状把握にとどまらず、将来の具体的な行動指針を導くことにあります。たとえば、新規市場への参入判断、提携先の選定、研究開発の投資先の見極めなど、経営に直結する意思決定を支える材料となるでしょう。

こうした戦略提案には、知財に関する分析力、全体を見通す視点、そして課題解決に向けた構想力が求められます。

企業環境は、デジタル化やグローバル競争、ESGなどにより急激に変化しています。このような中、経験や勘に依存した判断には限界があり、データに基づいた意思決定が不可欠です。

しかし、IPランドスケープを経営層と共有できている企業は約1割に過ぎません。一方、その必要性を認識している企業は8割を超えており、導入・定着には課題があるのが実情です。

定着の鍵は、経営に関係する数値やシナリオと結び付けて提示することです。これにより、予算確保や部門間の連携が進み、知財が経営の羅針盤として機能します。

参考記事:

KPIの設定

知財経営における評価は、単なる件数の積み上げではなく、「実際の価値」に基づいて行う必要があります。

特定事業における特許の貢献利益やライセンス収入、さらには知財を起点とした売上・粗利・ROICの改善などが主要なKPI、指標です。こういった指標が知財経営においては重要となります。

また、出願から収益化までのリードタイムや共同発明比率、無効審判や係争での勝率など、先行指標と成果指標の両方を組み合わせることで、知財活動の質を可視化できます。

さらに、「無形資産比率を2035年までに50%以上へ(現状は約32%)」といった長期的な上位KPIを設定することで、企業としての方向性を明確に打ち出すことができます。

KPIと開示の連動を徹底すれば、投資家との対話が深まり、資本コストの低減にもつながるでしょう。

そして、こうしたKPI設計が全社的な知財体制と噛み合うことで、知財は「管理すべき資産」から「価値を生む事業ドライバー」へと進化します。数値に基づいた知財経営は、資源配分の精度と企業価値の双方を高める手段となるのです。

参考記事:はじめに-2023年度版 知的財産報告書 | コニカミノルタ

【事例に学ぶ】知財経営の成功と失敗

理論だけでなく、企業が実際にどのように知財経営に取り組み、どんな成果や課題があったかを知ることは重要です。

ここでは国内外の成功事例と失敗事例の具体例を挙げつつ紹介します。

【成功事例】ファナック、メルカリなどの戦略

企業の知財戦略は、事業モデルに応じて最適化することが重要です。

ファナックとメルカリは対照的なアプローチを取りつつ、それぞれのビジネスに即した形で知財を競争力の源泉としています。

ファナックは、CNCや産業用ロボットといった基幹技術を守るため、特許・意匠・商標を国内外で計画的に権利化。米国、ドイツ、中国などの主要市場では国際出願を活用し、広範な保護を実現しています。

さらに、他社特許の調査や発明報奨制度、知財教育を通じて、強固な特許網を構築。高い参入障壁を維持し、技術優位を確保しています。

一方、メルカリはUX/UIや不正検知アルゴリズムといった体験価値に直結する技術に特化し、特許化を推進。

エンジニアやプロダクトチームと知財部門が開発初期から連携することで、スピード感を持って知財を権利化し、事業成長と一体となったポートフォリオを形成しています。

両社に共通するのは、知財を単なる法的保護手段ではなく、事業戦略と結びつけている点です。

ファナックは「広く・厚く守る」モデル、メルカリは「絞って・俊敏に守る」モデルを採用し、それぞれの競争環境に最適な知財戦略を展開しています。知財を経営の一部として位置づけることが、持続的な競争優位の確保につながるのです。

参考記事:

【失敗事例】Waymoに見る知財経営の落とし穴

営業秘密で守っていたはずの技術が外部に漏れ、訴訟に発展する──これは制度を整えていた企業にとっても起こり得る失敗です。

Waymoは、自動運転技術を営業秘密として管理し、アクセス制限やNDA、多層的なセキュリティ体制を敷いていました。それでも、元社員が退職直前に情報を不正に持ち出し、買収を経てUberに渡ったことで、巨額の和解金を伴う訴訟に至りました。

引用元:Waymo – Vehículos autónomos

この事例が示すのは、特許か営業秘密かという保護手段の選択だけでなく、それを実行・維持できる運用体制がなければ技術は守れないという現実です。

一方で、コカ・コーラはレシピを一貫して営業秘密として保持しています。情報を知る人間を厳しく制限し、製造も分業化。保護手段が制度にとどまらず、構造や文化にまで組み込まれている点が対照的です。

Waymoの失敗は、「営業秘密で守る」という戦略自体の問題ではありません。

守る以上、内部不正や人の動きへの対策を含め、どこまで現実的に機密を維持できるかが問われます。制度があっても、それを破るのは人であり、漏洩のリスクは常に存在します。

知財経営に必要なのは、方針を立てることではなく、その方針を破らせない運用を徹底することです。Waymoの事例は、形式だけでは守れないこと、そして“守っているつもり”では足りないことを私たちに教えてくれます。

参考記事:

- WIPO Guide to Trade Secrets and Innovation – Part III: Basics of trade secret protection

- Waymo LLC v. Uber Technologies, Inc., 3:17-cv-00939 – CourtListener.com

- Is the Coca-Cola formula kept secret because the company has something to hide?

- COMPLAINT against Otto Trucking LLC, Ottomotto LLC, Uber Technologies, Inc. ( Filing fee $ 400, receipt number 0971-11180330.).

- Waymo accepts $245 million and Uber’s ‘regret’ to settle self-driving car dispute

- A note on our lawsuit against Otto and Uber | by Waymo Team

知財経営の注意点

知財経営は多くのメリットをもたらす一方で、その実践には様々なリスクや課題が伴います。これらの注意点を事前に理解し、対策を講じておくことが、知財経営を成功させる上での鍵となります。

ここでは、企業が直面しがちな4つの主要なリスクと課題について解説します。

侵害リスク

自社が製品やサービスを開発・販売する際、意図せず他社の特許や商標を侵害するリスクは常に存在します。

侵害が認定されれば、販売差止や高額な損害賠償といった深刻な結果を招く可能性があるため、軽視はできません。

とりわけ新製品の開発時には、設計段階での自由度を確保するだけでなく、市場投入前に「他社の権利を侵害していないか」を検証することが不可欠です。

この確認は数値的な感覚ではなく、公報やクレームなど客観的な証拠に基づいて行う姿勢が求められるでしょう。

実務上は、製品のアイデア段階から設計の確定、さらには量産直前に至るまで、複数のタイミングで関連特許の再調査が行われます。

その際には、対象となる国の権利の有効性やクレームの範囲を確認し、自社仕様との比較を通じて侵害の可能性を見極めていく必要があります。

もしリスクが示唆される場合は、設計変更やライセンス取得、共同出願の検討、販売地域の見直しなど、状況に応じた対応策を早期に講じるべきです。

こうした取り組みは、弁理士や知財専門の弁護士と連携することで一層の精度が期待できます。自社で行った予備的なスクリーニングを踏まえて、正式なクリアランス調査や法的意見を取得すれば、経営判断の確度も高まると言えるでしょう。

さらに、競合他社の公開公報を継続的に監視する体制を整えておけば、潜在的なリスクを早期に察知できるようになります。その結果、発売直前での設計の手戻りや、最悪の場合の事業停止といった事態も回避しやすくなるはずです。

▼ どこからが特許侵害になるのか、境界線を詳しく確認したい方はこちら

特許侵害の要件と対策を徹底解説|事前予防から紛争解決まで

参考記事:

権利化・維持にかかるコストと専門人材の不足

知的財産権の取得・維持には、出願手数料だけでなく権利化後の年金(特許料)が継続的に発生します。

例えば特許の年金は年次・請求項数で増え、1~3年目は「4,300円+請求項×300円/年」、10~25年目は「59,400円+請求項×4,600円/年」です。

具体例として請求項10なら、1~3年目は年7,300円、10~25年目は年105,400円を納付します。商標も登録料が区分数×32,900円となり、区分が増えるほど負担は直線的に増大します。

このような固定的・累積的コストは、キャッシュが限られる中小企業やスタートアップにとって無視できません。出願前に事業計画と権利化範囲を丁寧に擦り合わせ、請求項の最適化や権利維持年数の見極めで無駄な支出を減らす設計が要ります。

一方で、知財戦略を立案・実行できる人材の確保は多くの企業で課題です。社内育成には時間がかかるため、当面は弁理士・知財弁護士との連携を前提に、出願戦略の優先順位付けや年金のポートフォリオ管理を外部と協働で進める体制づくりが現実的でしょう。

参考記事:令和3年特許法等改正に伴う料金改定のお知らせ | 経済産業省 特許庁

▼特許情報の活用に困っている。膨大なコストや時間がかかっている方はこちら

AI特許ロケットによる高性能、高速の知財分析

連携不足による戦略の形骸化

結論として、部門間の連携が欠けると、知財戦略は“絵に描いた餅”となり、無形資産の価値化を大きく妨げることになります。

国内企業の無形資産比率は、主要指数ベースで約32%にとどまっており、米国の約90%という水準との差は、知財を経営に活用する仕組みの弱さを浮き彫りにしていると言えるでしょう。

この背景には、経営側が知財を単なる「費用」と見なし、知財部門は法務的な枠組みに閉じたままビジネスの言語で語ろうとしないという、相互の断絶があります。

実際、知財分析の成果が経営判断まで共有されている企業は全体の約1割に過ぎず、そこには意思決定へつなげる橋渡しの機能が欠けていると考えられます。

この断絶を乗り越えるためには、CIPO(知的財産最高責任者)の設置や、知財責任者による経営会議への常時参加を通じて、経営と知財の対話を制度化することが必要です。

また、IPランドスケープを用いて技術・競合・市場の全体像を一枚絵で可視化し、研究開発から知財、そして収益に至る流れを四半期単位で追跡・報告する仕組みを整えることが望まれます。

こうした運用により、知財KPIと事業KPIが同じダッシュボード上で連動し始めるはずです。

その結果、資源配分や提携、M&A、さらには出願・秘匿・標準化といった知財戦略上の選択が、経営のスピード感に沿って機動的に行われるようになります。これにより、訴訟リスクや重複投資といった非効率の排除にもつながるでしょう。

知財は、現場の発明を企業価値へと変換する“経営の言語”であるべきです。そして、戦略が形骸化することなく、現場で確実に実装されていくための原動力となるのです。

参考記事:

- 知的財産推進計画2025

- WIPO Guide to Trade Secrets and Innovation – Part III: Basics of trade secret protection

- はじめに-2023年度版 知的財産報告書 | コニカミノルタ

- デジタルプラットフォームの知財:メルカリのUX特許と信頼戦略 – IP design News

情報漏洩や権利の無効化リスク

会社の競争力を保つためには、「特許で公開して守る部分」と「営業秘密として隠して守る部分」を分けて管理する必要があります。

営業秘密は無期限で保護できる反面、その秘密性が失われた瞬間に価値を喪失するという宿命を抱えています。

漏洩の経路は、退職者や委託先、サイバー攻撃、リバースエンジニアリングなど多岐にわたります。実際、相談件数は増加傾向にあり、2024年には79件に達しました。

こうしたリスクに対しては、NDAやアクセス権限管理、ログ監査、退職時チェックなどの「合理的管理措置」を制度として日常的に運用することが求められます。

一方、特許は強力な排他権を付与しますが、無効審判や訴訟で有効性を争われ、無効となれば権利は遡って消滅します。

損害賠償の認容額は上昇傾向にあり、2022年には27億円超の判決も出ています。このため、先行技術調査やクレーム設計の精度が経営リスクの大きな分岐点となると言えるでしょう。

製品から容易に解析される要素は、特許で公開と引き換えに独占を確保するのが合理的です。一方、工場内で秘匿可能なプロセスや配合は営業秘密として管理する方が望ましいケースもあります。

特許出願後に内容が公開されれば、その情報を営業秘密として保持することはできないため、公開のタイミングと費用対効果は一体で設計すべきです。

判断の精度を高めるには、IPランドスケープを活用して特許・市場・競合の状況を可視化し、四半期ごとに「研究開発―知財―収益」を経営会議でレビューすることが有効です。

そして、事業環境の変化を前提に、公開か秘匿か、どの国でどこまで保護するかを継続的に見直すことが、リスク最小化と価値最大化への最短距離となります。

▼ オンプレミスLLMで情報漏洩リスクを下げる方法はこちら

オンプレミスLLMとは|情報漏洩を防ぎつつ競争優位性あるAIを構築

参考記事:

- 知的財産推進計画2025

- WIPO Guide to Trade Secrets and Innovation – Part III: Basics of trade secret protection

- はじめに-2023年度版 知的財産報告書 | コニカミノルタ

- デジタルプラットフォームの知財:メルカリのUX特許と信頼戦略 – IP design News

まとめ

本記事では、現代のビジネスシーンで不可欠となりつつある「知財経営」について、その定義からメリット、具体的な実践ステップ、そして注意すべきリスクに至るまで、多角的に解説してきました。

知財経営とは、もはや単なる防御的な権利保護活動ではありません。それは、自社の無形資産を事業成長のエンジンへと転換させる、極めて戦略的な経営手法です。

競争優位性の確立、企業価値の向上、イノベーション文化の醸成といった多大なメリットをもたらす一方で、その実践には「三位一体」の戦略策定や、IPランドスケープの活用、そして組織横断的な連携が欠かせません。

特に、リソースが限られる中小企業やスタートアップにとっては、INPITの知財総合支援窓口や日本弁理士会が提供する無料相談、あるいは国や自治体の補助金制度などを積極的に活用することが、成功への近道となるでしょう。

▼ 製法特許の基礎と権利化の流れはこちらで確認できます

製法特許とは|定義や権利化までのプロセスを徹底解説

エムニへの無料相談のご案内

エムニでは、製造業をはじめとする多様な業種に向けてAI導入の支援を行っており、企業様のニーズに合わせて無料相談を実施しています。

これまでに、住友電気工業株式会社、DENSO、東京ガス、太陽誘電、RESONAC、dynabook、エステー株式会社、大東建託株式会社など、さまざまな企業との取引実績があります。

AI導入の概要から具体的な導入事例、取引先の事例まで、疑問や不安をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。

引用元:株式会社エムニ