属人化を防ぐには?原因から対策、AI活用まで徹底解説

2025-08-29

属人化リスク|組織を蝕むデメリットとその解決策

2025-09-24後継者不足が企業を蝕む|深刻な現状と今すぐ取るべき対策

企業の後継者不足は、経営者の高齢化により深刻化しており、事業の存続や従業員の雇用、さらには地域経済にまで影響を及ぼしているのが現状です。

その背景には、親族内での承継が困難になっていることに加え、候補者が経営を引き継ぐことに消極的であるという傾向も見受けられます。

本記事では、こうした後継者不足がもたらすリスクの実態や、問題の根本的な原因に加え、M&Aや外部人材の登用といった効果的な解決策についても、わかりやすく紹介します。

ぜひ最後までご覧ください。

後継者不足が引き起こすリスク

後継者が見つからないことは、企業の存続を揺るがす深刻な問題です。

経営が継続できなくなることで、従業員の雇用喪失、取引先との関係悪化、そして地域経済の停滞といった多方面への影響が生じかねません。

本記事では、こうした後継者不足が引き起こすリスクのうち、特に重要な三点に焦点を当てて解説していきます。

事業継続性の危機

後継者不足は、企業の存続を直撃する深刻なリスクです。

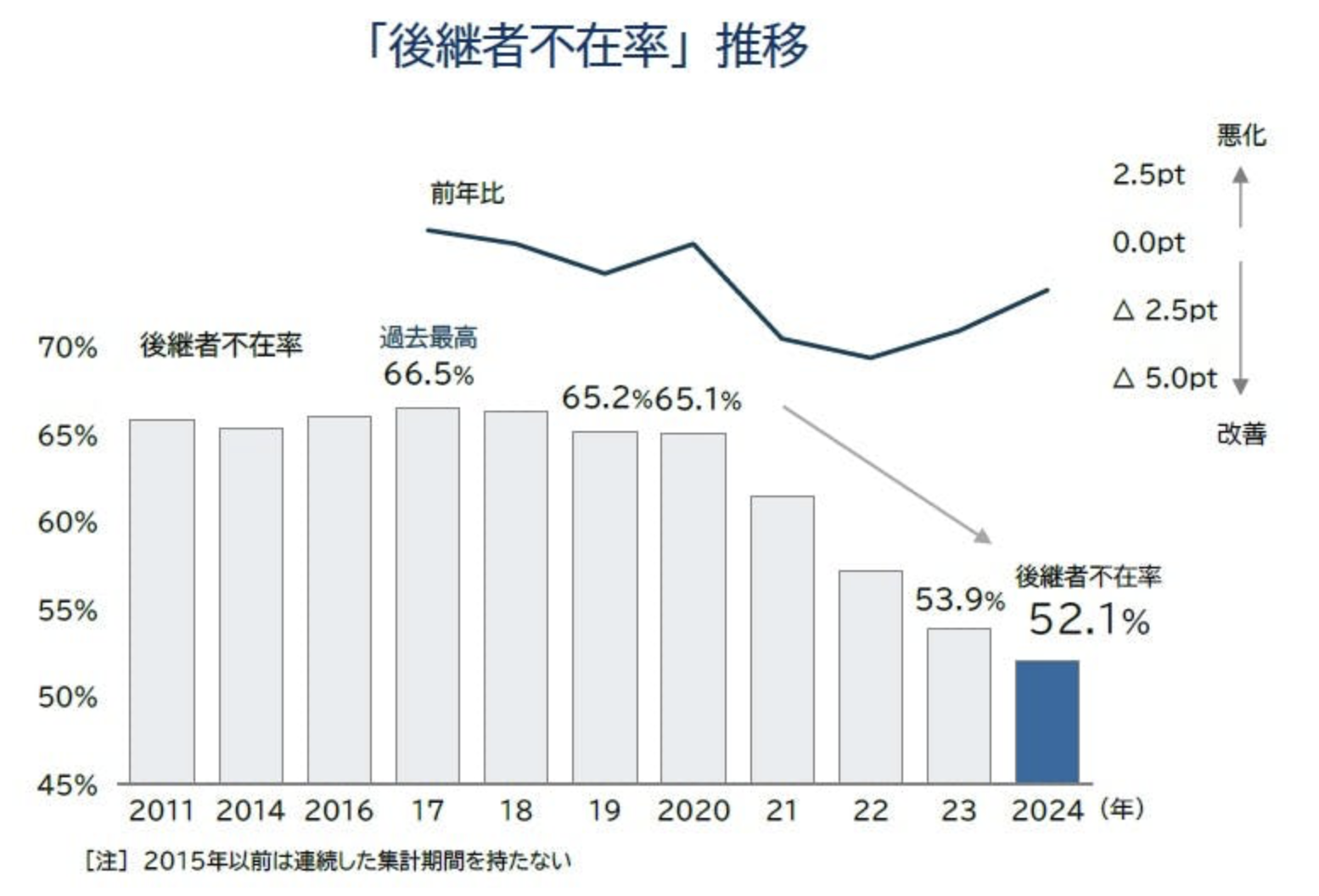

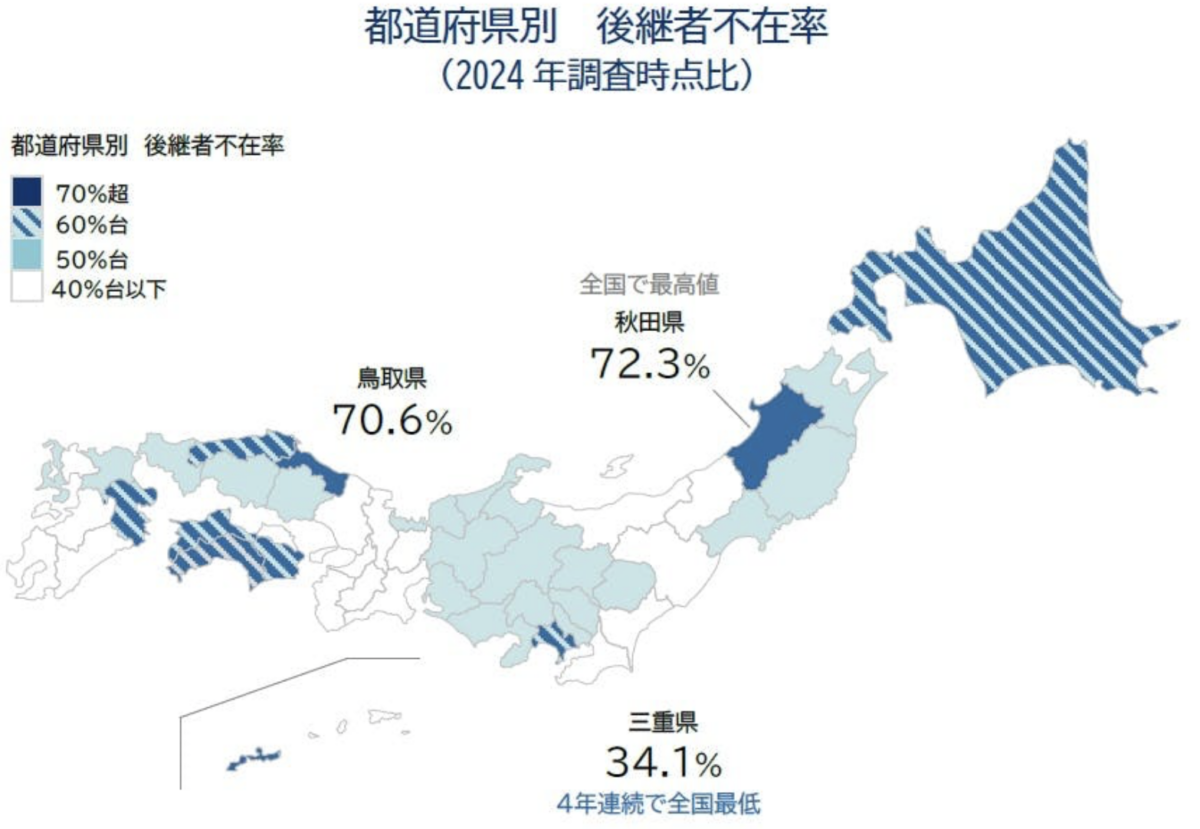

どれほど経営が順調でも、継ぐ人がいなければ会社は続けられません。実際、日本の中小企業の52.1%が後継者不在という状況にあります。つまり、2社に1社以上が将来的に廃業リスクを抱えていることになります。

引用元:全国「後継者不在率」動向調査(2024年)|株式会社 帝国データバンク[TDB]

こうした中で増えているのが「黒字倒産」です。利益が出ているにもかかわらず、後継者が見つからないために事業を畳む企業が後を絶ちません。

経営に問題がないのに廃業を選ばざるを得ないのは、企業にとっても社会にとっても大きな損失です。これは、後継者不足が単なる内部問題にとどまらず、地域経済や雇用にも影響を与えている証拠です。

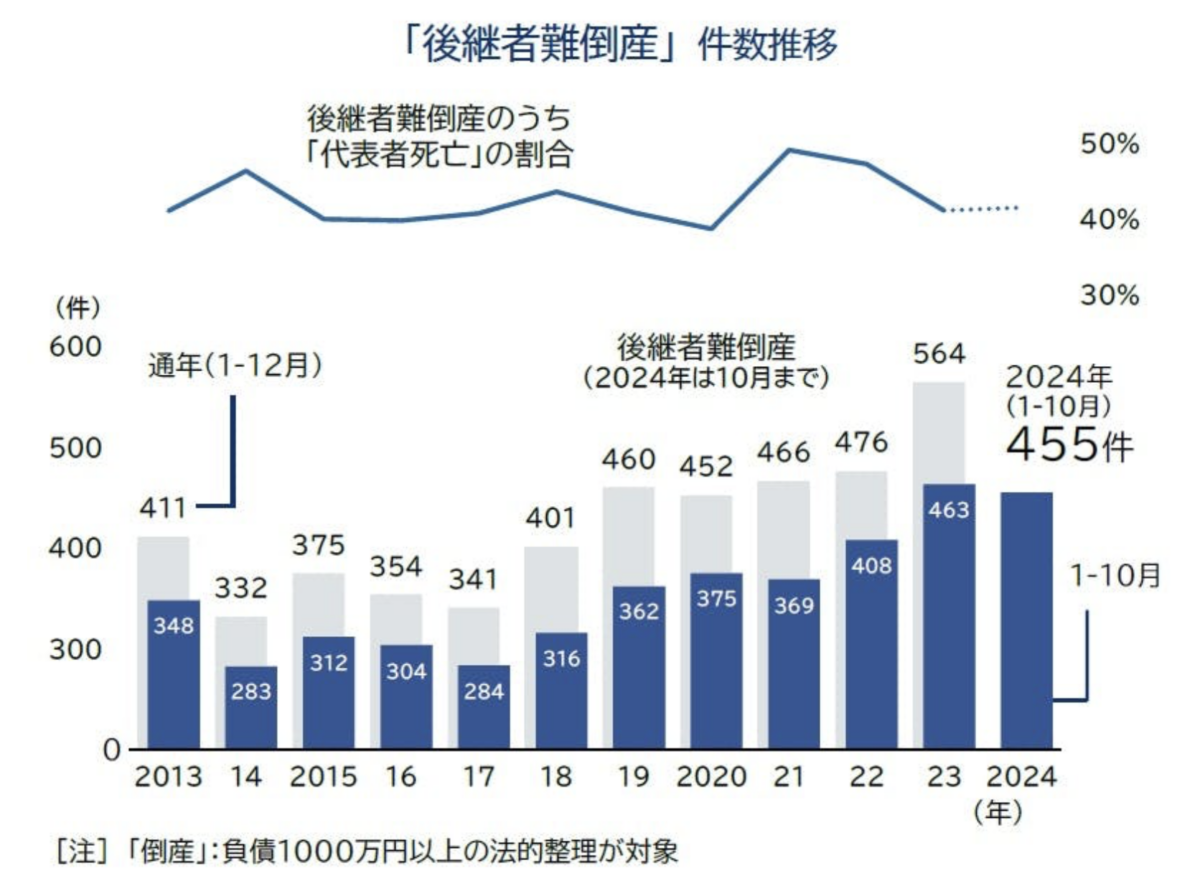

さらに、2024年1月から10月の間に、後継者難を理由とした倒産は455件にのぼりました。特に10月には月間で過去最多の63件が記録されており、問題はますます深刻化しています。

注目すべきは、そのうちの約4割が代表者の病気や死亡によるものだったという点です。不測の事態が起きたとき、承継の準備が整っていなければ、企業は簡単に継続不能に陥ります。

引用元:全国「後継者不在率」動向調査(2024年)|株式会社 帝国データバンク[TDB]

事業承継には多くの時間がかかり、完了までに5年から10年を要することもあります。だからこそ、経営が安定しているうちから備えることが重要です。

さらに、放置した場合の影響は企業だけにとどまりません。2025年には650万人の雇用と22兆円のGDPが失われる可能性があるという試算もあり、社会全体にとってのリスクといえます。

後継者不足は、事業の終わりを意味するだけでなく、社会的損失にもつながる問題です。持続可能な経営を実現するためにも、早期の事業承継への取り組みが求められています。

▼技能伝承の全体像を知りたい方はこちら

技能伝承とは?問題点、解決策、導入方法について徹底解説

▼製造業の技術継承に関心のある方はこちら

技術継承|製造業の未来を支える知恵と技の伝承

参考文献:

従業員のモチベーション低下と人材流出

後継者育成の仕組みが欠けていることは従業員の働く意欲を大きく損なう深刻な要因です。

経営の方向性や将来像が示されない状況では、多くの従業員が「この会社に居続けて大丈夫だろうか」「自分のキャリアはどうなるのか」といった不安を募らせ、日々の業務への意欲を失ってしまいます。

実際に、後継者を計画的に育成する仕組みが整った企業では、従業員のエンゲージメントや生産性が顕著に高まることが確認されています。

一方で、その仕組みがない場合にはモチベーションの低下が避けられず、組織の活力全体に影響を及ぼしてしまうのです。つまり、後継者不足は未来のリスクであると同時に、現在進行形の人材課題でもあります。

さらに深刻なのは、人材流出の加速です。調査では、上司からの支援や会社全体のサポート体制、そして業績評価の仕組みが整っているほど従業員の離職意向が低下することが明らかになっています。

特に業績評価は、次世代リーダーを発掘する基盤であり、公正に機能しなければ有望な人材が埋もれ、将来の承継見通しすら立てられません。逆に公平な評価制度があれば、従業員は「努力が認められ、自分もリーダーを目指せる」という実感を得て、組織にとどまる動機を強めるのです。

しかし現状では、約4割の従業員が業績評価の運用に不満を抱き、3人に1人が後継者育成や人材マネジメントへの取り組みに不足を感じています。

これは単なる制度への不満ではなく、「ここにいても成長できない」「努力が将来につながらない」という意識を生み出し、結果として特に優秀で成長意欲の高い人材ほど他社へ流出してしまう現実につながっているのです。

結局のところ、後継者育成の不備は経営層の課題にとどまらず、従業員一人ひとりの未来意識を揺るがし、離職を加速させる大きな要因となります。その積み重ねは組織全体の活力を削ぎ、最終的には企業の競争力低下へ直結していくのです。

参考文献:

- An empirical investigation of predicting employee performance through succession planning

- Succession planning mediates self-leadership and turnover intention in a state-owned enterprise | Maroga

信用力の低下と新たな挑戦の阻害

後継者が定まらない企業は、外部からの信用を失いやすくなります。

長崎県の老舗旅館「雲仙湯元ホテル」は、その典型例です。このホテルは創業三百年以上の歴史を持ちながらも、後継者不在という大きな課題を抱えていました。

経営陣は、設備の老朽化や耐震改修の必要性を強く認識していたものの、後継者がいないことで事業の継続性が危うくなり、金融機関からの信用を得にくくなっていました。

その結果、資金調達が思うように進まず、必要な改修にも着手できない状況が続いていたのです。

引用元:雲仙湯本ホテルの正面玄関

さらに観光業を取り巻く環境も大きく変化していました。団体客の減少や競合施設の台頭など、外部環境の変化が経営をさらに圧迫していたのです。

本来であれば、こうした競争環境に対応するため、耐震工事や設備投資によって旅館の魅力を維持・強化する必要がありました。しかし、資金難によってそうした戦略的対応もままならなかったのです。

資金面での制約は、単に設備改修を遅らせるにとどまらず、経営全体の柔軟性を奪い、不安定さを増幅させます。資金繰りに課題がある状況では、取引先や従業員との関係にも影響が及び、企業としての自由な判断や行動が制限されてしまいます。

このように、後継者不在は企業の将来を不透明にするだけでなく、資金調達や経営戦略において深刻な制約となり得るのです。

最終的には、事業の拡大はおろか、現状維持すら困難になり、市場から取り残される危険性が増していきます。

後継者不足が発生する主な原因

後継者不足は一つの理由で生じるものではなく、経営者の高齢化や若い世代の価値観の変化、事業環境の不確実性などが重なって起こります。

こうした背景を理解することが、的確な対策を考える第一歩です。

ここからは、その代表的な三つの要因を取り上げていきます。

少子高齢化と後継者候補の減少

少子高齢化は、大企業であっても後継者不足を引き起こします。

なぜなら母数が減れば、優れた後継者の候補も自然と減ってしまうからです。

若い層の人口が減ることで、海外経験や多様なスキルを持つ人材は一層希少になり、従業員全体の高齢化が進めば、若くして抜擢できる候補も限られてしまいます。こうした背景が、大企業においても「適任者が見つからない」という質的な後継者不足につながるのです。

このように大企業では、人材が多いから後継者不足とは無縁だと思われがちですが、実際には量があっても質が満たされないという問題に直面しています。

ソフトバンクグループでは孫正義氏の後継体制が固まらず、有力候補が次々に退任した事例が繰り返し報じられました。ユニクロでは柳井正氏が後継者を指名したにもかかわらず、短期間で自身が復帰する事態となり、創業者依存の難しさを示しました。

引用元:ソフトバンクG孫社長、後継候補はグループ内に数人-株主総会 – Bloomberg

こうした事例は、大企業における質的な後継者不足の典型です。

中小企業では、後継者不足が量的な問題としてすでに深刻化しています。全国の後継者不在率は52.1%に達し、秋田県では72.3%という高水準です。2024年には休廃業・解散件数は62,695件(前年比25.9%増)にのぼりました。

引用元:全国「後継者不在率」動向調査(2024年)|株式会社 帝国データバンク[TDB]

これは単なる地方の問題ではなく、部品供給やサービス提供が途絶することでサプライチェーン全体に影響し、最終的には大企業の経営リスクへと跳ね返る現象です。

つまり、少子高齢化という原因から生じる後継者不足は、大企業においては質の不足として、中小企業においては量の不足として表れます。

そして中小企業の量的不足はサプライチェーンを介して大企業に波及し、両者を結びつける構造的なリスクとなっているのです。

▼製造業の人手不足についてより知りたい方はこちら

製造業の人手不足|浮き彫りになる問題とその解決策

▼製造業の高齢化について知りたい方はこちら

製造業における高齢化|深刻な問題とその解決策

参考文献:

- ソフトバンクG孫社長、後継候補はグループ内に数人-株主総会 – Bloomberg

- 希代の名経営者ほど「後継者」が決まらない理由 日本電産・ファストリ・ソフトバンクの悩み

- 全国「後継者不在率」動向調査(2024年)|株式会社 帝国データバンク[TDB]

- 全国「後継者不在率」動向調査(2024年)TSRデータインサイト

- 中小企業の事業承継問題と産業集積・サプライチェーン-大阪における機械・金属工業分野の調査事例から

- サプライチェーン事業承継事例集

経営環境の変化と将来への不安

経営環境の急変と将来への不安は、事業承継を阻む大きな要因です。

市場縮小や外部環境の変化によって、経営者が事業の先行きに確信を持てず承継をためらい、後継者候補も責任の重さや不透明な将来性を理由に辞退する事例が少なくありません。

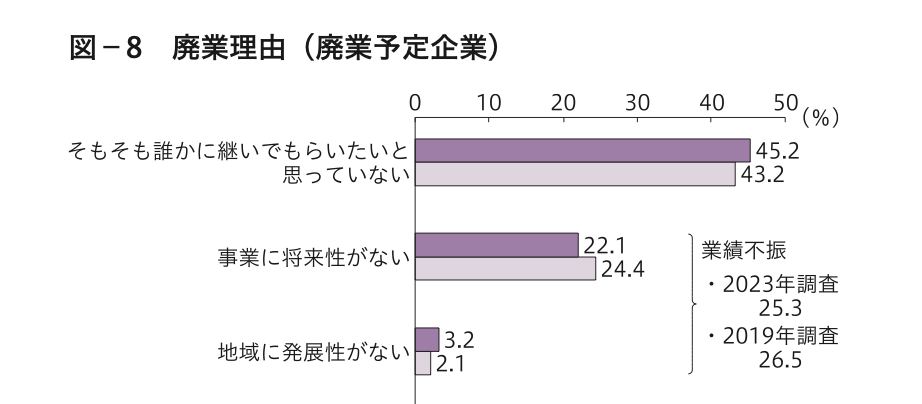

実際に、廃業予定企業の22.1%が「事業に将来性がない」と回答しており、悲観的な見通しが承継断念に直結していることが明らかです。

また、現経営者と候補者の間で生じる認識のずれも深刻です。

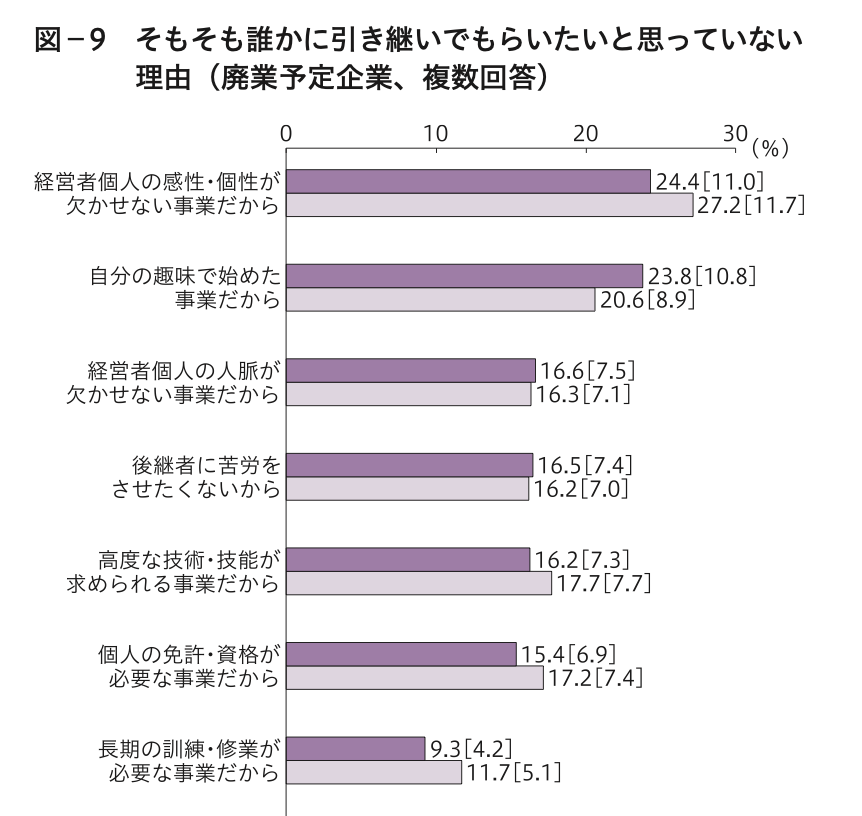

廃業予定企業の45.2%は「誰かに継いでもらいたいと思っていない」と答えており、その理由には「後継者に苦労をさせたくない」(16.5%)や、事業が個人の感性や人脈に依存しているため承継が難しいといった事情が挙げられました。

一方で候補者も、こうした属人的な事業を将来性が乏しいと見て辞退する場合があり、結果として双方の意識のずれが「あきらめ」に結びついています。

特に従業員1~4人規模の小規模企業では、廃業予定の割合が2015年の63.8%から2023年には71.8%へと増加しており、後継者不足がより顕著になっている状況です。

さらに、債務や個人保証の負担は若い世代にとって大きな障壁となっています。

親族以外への承継割合は2015年の15.5%から2023年には29.5%へと増加しましたが、その一方で個人保証が重荷となり、承継をためらう要因となっています。将来性への不安に加えて経済的リスクを背負うことは、候補者にとって承継を決断しにくい現実的な理由となっているのです。

こうした経営環境の変化と将来への不安が重なることで、承継をためらう経営者や辞退する後継者が増えています。その結果、問題は後継者不足として表れ、事業継続そのものを危うくしているのです。

▼製造業のDXについて知りたい方はこちら

製造業のDXとは?重要性や成功までのロードマップを徹底解説

▼中小製造業のDXについて知りたい方はこちら

中小規模製造業 × DX|労働力不足を解消するテクノロジー

▼生成AIでどう経営に活かせるかを考えたい方はこちら

生成AIで何ができる?|生成AIがもたらす業務と事業の変革

参考文献:

事業承継への準備不足

事業承継は経営者の引退と同時に完了するものではなく、長期的な計画と実行を必要とする大きな課題です。

特に後継者の育成には5年から10年の期間が必要とされ、経営理念や実務ノウハウを伝えるだけでなく、会社経営に必要な判断力や経験を養うための時間が欠かせません。

さらに、株式の譲渡や資産の整理、相続税や贈与税への対応といった税務、遺言や契約関係の整理に関わる法務など、煩雑で専門的な手続きが伴います。こうした準備を怠れば、後継者への経営権の集中が進まず、将来的にトラブルを招く可能性も高まります。

しかし現実には、日々の経営に追われる中で、事業承継の準備を後回しにしてしまう経営者が少なくありません。

「いつか取り組めば大丈夫。それよりも今日までの締め切り業務を優先しなければ」と考え、つい承継準備を後回しにしてしまうのです。

実際に60代以上の経営者でも半数近くが具体的な準備に着手しておらず、70代や80代の経営者でさえ準備が完了している企業は少数にとどまっています。

こうした遅れが承継を妨げ、後継者が不在のまま引退時期を迎える事態を生んでいます。

このように、承継の準備不足は単なる経営課題にとどまりません。地域経済や社会全体に深刻な影響を与える問題となっており、早期かつ計画的な対応が不可欠であると言えます。

参考文献:

後継者不足を解消するための具体的な対策

後継者不足を解消するためには、早期に計画を立て、多角的な視点から対策を講じることが不可欠です。

特定の方法に固執するのではなく、自社の状況に応じて最適な道を模索する姿勢が求められます。

ここでは、代表的な4つの対策を紹介します。

親族内承継の可能性を探る

親族内承継は、中小企業の事業承継において依然として重要な方法のひとつです。

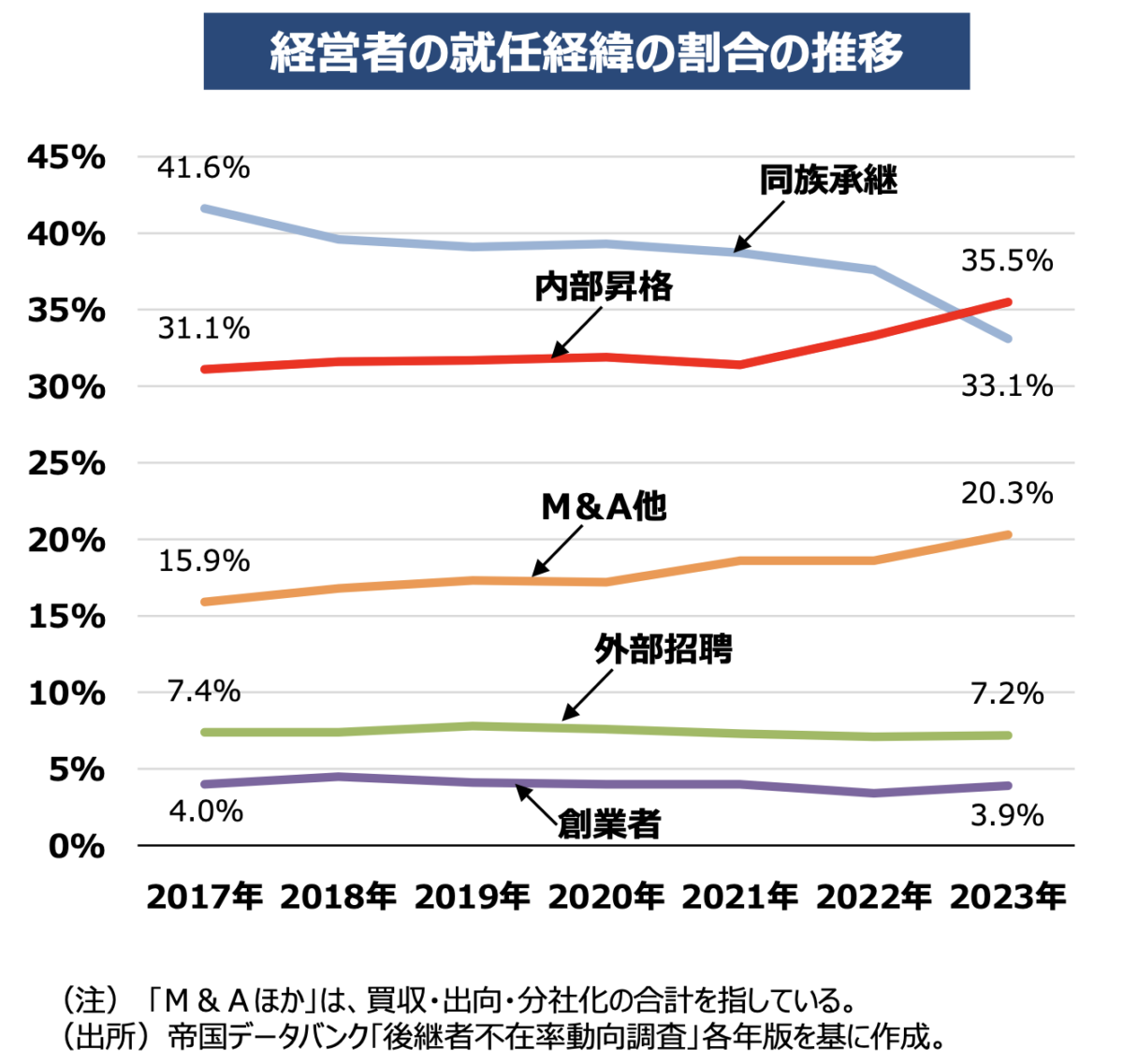

まず現状として、経営者の就任経緯をみると親族内承継の割合は減少傾向にあるものの、2023年時点でも「同族承継」が31.1%を占め、内部昇格やM&Aを通じた承継に比べて依然として高い水準にあります。

引用元:事業承継・M&Aに関する現状分析と 今後の取組の方向性について

次に、親子間での承継のメリットです。親族間での承継は、経営理念や企業文化を比較的スムーズに引き継ぐことができる点が特徴です。

また、従業員や取引先、金融機関といった関係者にとっても受け入れやすく、混乱を最小限に抑えられる傾向があります。

さらに、親族を後継者とすることで、経営者が健在なうちから教育や引継ぎを計画的に進めやすいという利点もあります。

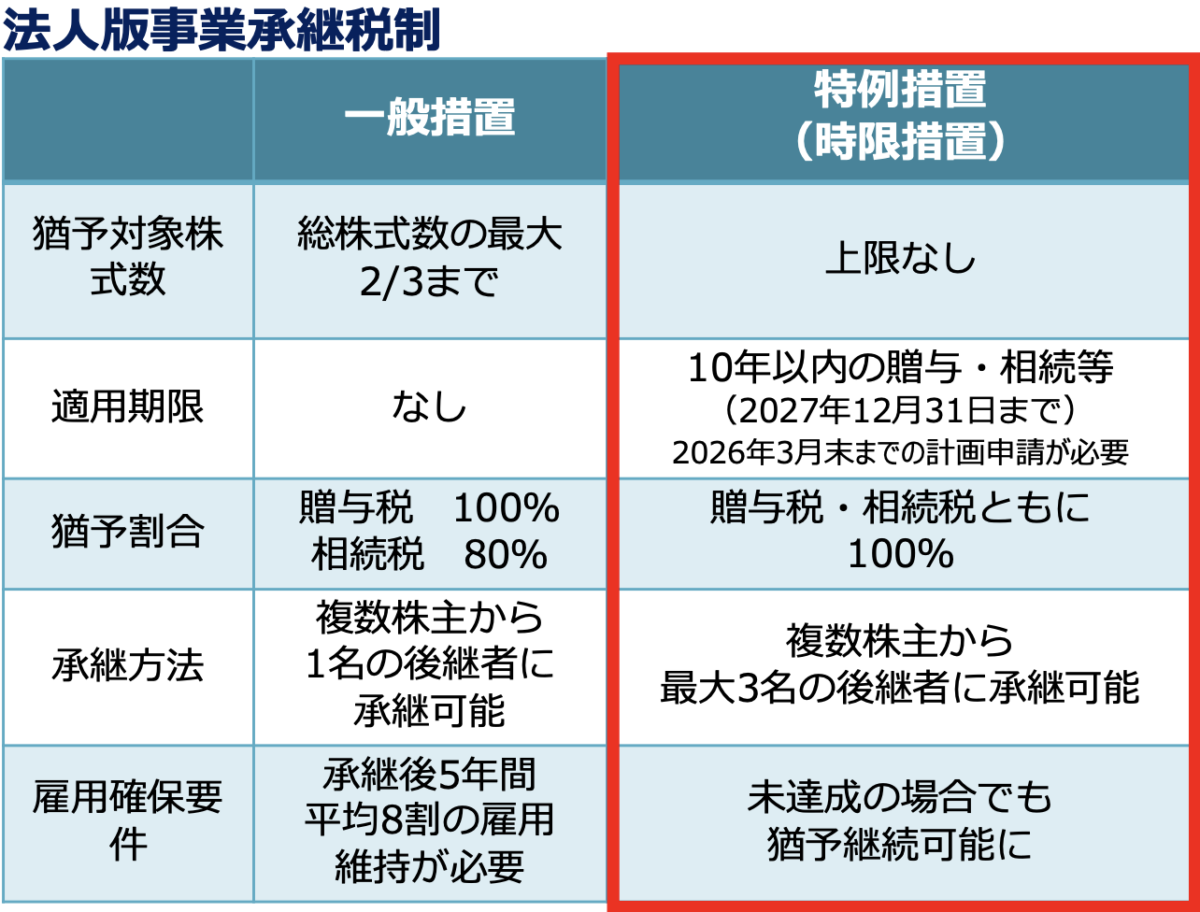

次に税制面でのメリットについてです。税制面では「事業承継税制」が整備されており、法人版と個人版の双方で10年間限定の特例措置が設けられています。

2026年3月末までに特例承継計画を申請すれば、非上場株式の贈与税・相続税の100%納税猶予を受けることが可能です。

引用元:親族内承継に関する現状分析と 今後の検討の方向性について

承継時点の株価で課税額が固定されるため、承継後に企業価値が上昇しても税負担が増えないという点が、成長を志向する後継者にとって大きな利点となります。

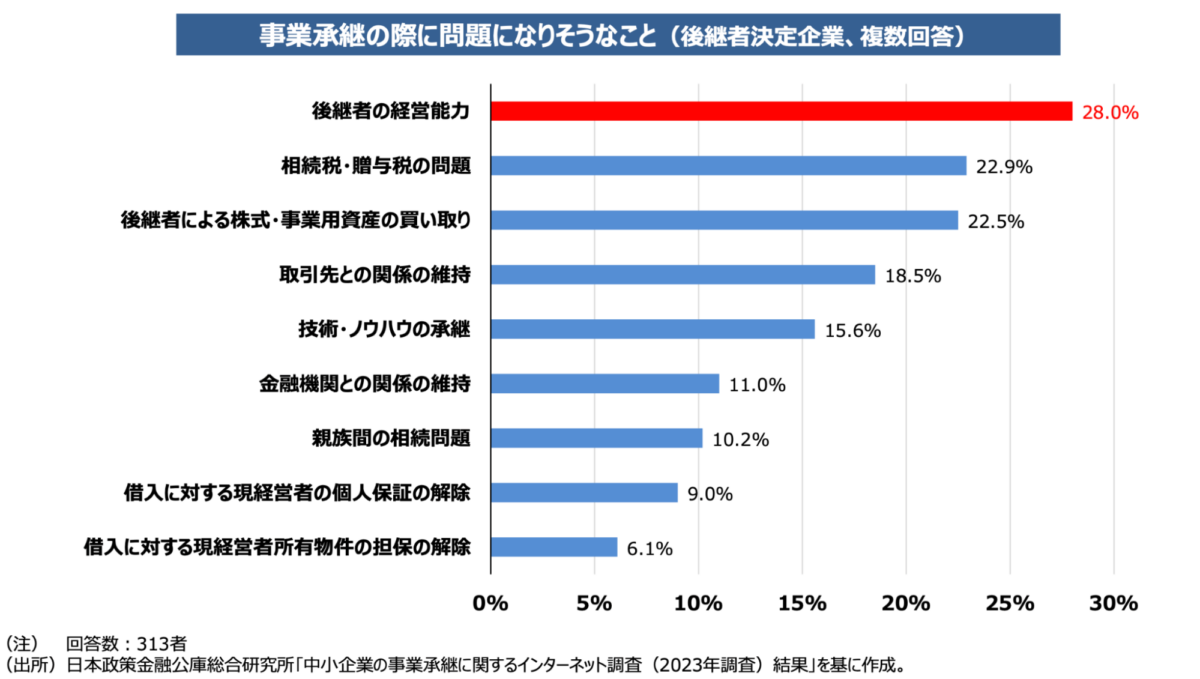

一方で、親族内承継には制度を活用しなければ解決できない課題もあります。最大のものは「後継者の経営力」です。

引用元:事業承継・M&Aに関する現状分析と 今後の取組の方向性について

たとえ親のもとで育ったとしても、突然社長として会社を率いる力が十分でない場合、従業員の信頼を得られず組織が揺らぐこともあります。

さらに、後継者が株式や事業用資産を親族から買い取る必要があれば資金の調達が壁になり、加えて中小企業特有の「個人保証」の引継ぎは後継者に大きな債務リスクを背負わせることにつながります。

こうした課題は、承継を妨げる要因となるため、金融機関や支援機関との連携、そして後継者の力を高める仕組みづくりが欠かせません。

成功事例としては、北海道の建築業で現社長が事業承継税制を活用して株式を承継し、組織改革と多角化を進めた結果、売上を拡大させたケースがあります。

また、関東甲信越の食品製造販売業では、老舗漬物店が承継後にEC販売や新商品開発に取り組み、ECが売上の6割を占めるまでに成長しました。

これらの事例は、税制支援を活用した計画的な承継が成長投資を可能にし、企業の持続的発展につながることを示しています。

参考文献:

社内から後継者を選ぶ「従業員承継」

従業員承継は、親族内に後継者がいない企業にとって最も現実的で効果的な方法の一つです。

社内で経験を積んだ従業員は事業内容や企業文化を理解しているため、経営の継続性を保ちながらスムーズに承継を進めやすいのです。

この方法の最大の強みは、従業員や取引先、金融機関からの信頼を得やすく、組織の安定性を損なわずに世代交代できる点にあります。

外部からの承継では企業文化の違いによる摩擦が起こることがありますが、従業員承継ならそのリスクを大幅に減らすことができます。

ただし、承継を成功させるためには、後継者育成を計画的に行うことが不可欠です。優秀な従業員であっても、経営者としての意思決定力や視座は別物だからです。

数年にわたり段階的に権限を委譲し、現場から取締役、経営幹部へと役割を広げていく中で、経営者としての力を養う必要があります。このプロセスを経ることで、後継者は経営に必要な能力を獲得し、従業員や関係者からの信頼も確立していきます。

一方で、最大の壁となるのが資金面です。

従業員が株式や事業用資産を承継するには、多額の資金が必要となり、さらに経営者個人が負っていた借入の個人保証を引き継ぐリスクも存在します。

これを克服するためには、事業承継税制の活用、金融機関の協力、MBOファンドや投資育成会社の支援といった外部の仕組みを組み合わせることが重要です。

結局のところ、従業員承継は「内部に精通した人材による安定した承継」という強みと、「資金調達や保証のリスク」という課題を併せ持っています。

そのため、早い段階から候補者を定め、育成計画を進めるとともに、金融機関や専門家の支援を組み合わせることが、承継を成功に導く最も確実な道筋となるのです。

参考文献:

- 親族内承継に関する現状分析と 今後の検討の方向性について

- 従業員承継の方法と注意点 | 経営ハンドブック | J-Net21[中小企業ビジネス支援サイト]

- ソコが聞きたい! 第15回 役員・従業員への事業承継(1)社内承継のメリットやデメリット、後継者の選定と育成

M&Aによる「第三者承継」

第三者承継の最大の特徴は、外部の企業に事業を託すことで、自社が気づかなかった価値を見出してもらえる点にあります。

買い手は財務状況だけでなく、技術や人材、ブランド、顧客基盤などを含めた幅広い資産を評価します。そのため、小規模や赤字の企業であっても強みが認められれば承継が成立し、廃業に代わって事業を継続する道が開かれるのです。

また、第三者承継は雇用や地域の経済を守る役割を果たします。

廃業すれば従業員の職場や技術が失われますが、事業が引き継がれることで人材とノウハウを次世代に残すことができるのです。これは単なる延命措置ではなく、企業の基盤を守りながら新たな成長につなげる契機となります。

経営者にとっては、引退後の生活資金を確保できることも大きな利点です。

譲渡によって得られる資金は老後の安心につながり、税制優遇を利用すれば手元に残る金額を増やすことも可能です。特に早期から準備を進めれば、条件面で有利に交渉できる可能性が高まります。

もっとも、第三者承継には課題もあります。買い手と売り手の経営方針や文化の違いは従業員の不安を生みやすく、統合作業が不十分であれば期待した成果が得られないこともあります。

さらに、譲渡価格や条件交渉は難航しやすく、手数料の負担が重く感じられる場合もあります。こうした課題を克服するためには、事前の計画と専門家の助言が欠かせません。

実際の事例を見ると、第三者承継がもたらす成果は明確です。

佐賀県の食品メーカー萬坊はJR九州の子会社となり、販売網の拡大や人材育成プログラムの導入で事業の成長を実現しました。

東京都のリース東京は資金繰り難から承継を選びましたが、譲り受け先のノウハウを吸収して黒字化と債務超過の解消に成功しています。

さらに中部地方の機械設備メーカーは、承継を機に半導体分野へ事業を広げ、新しい拠点を設立しました。これらの例が示すように、第三者承継は企業に新しい未来を切り拓く力を持っています。

参考文献:

事業承継支援機関の活用

事業承継を円滑に進めるには、専門的な知識と経験を持つ支援機関の活用が欠かせません。

引継ぎは単なる経営者交代ではなく、税務・法務・財務・金融・組織運営など幅広い課題を同時に扱う複雑なプロセスです。

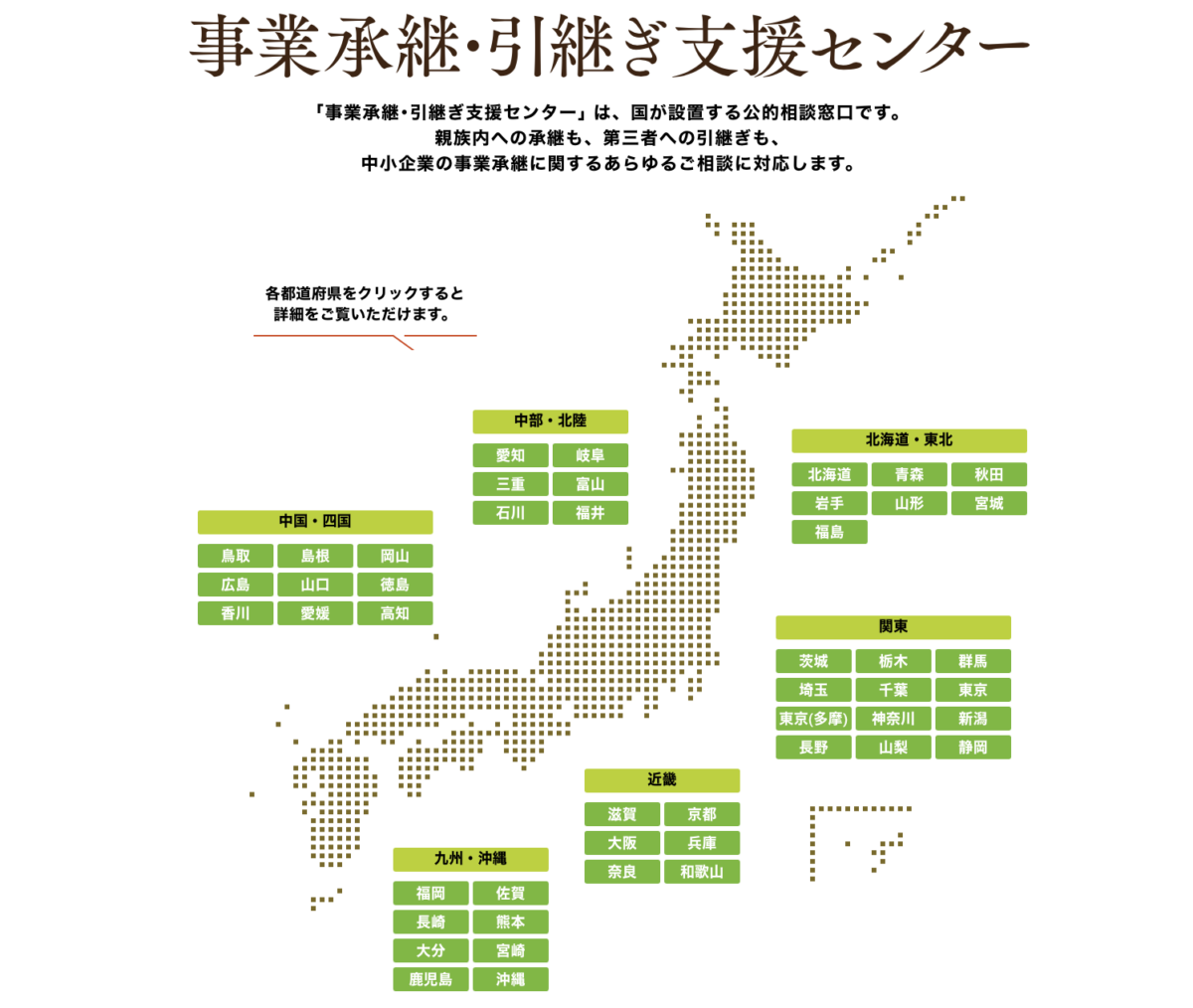

この支援のために整備されたのが、全国47都道府県に設置された「事業承継・引継ぎ支援センター」です。

引用元:事業承継・引継ぎ支援センター

ここでは親族内承継や従業員承継だけでなく、第三者承継であるM&Aまで無料で相談でき、計画策定からマッチング、成約まで一貫した支援を受けられます。また「後継者人材バンク」を通じて、新しい担い手の発掘も進められています。

民間の仲介会社や専門家も重要です。M&A仲介会社は企業価値評価や交渉を担い、税理士は株価算定や税制の活用を助言します。

弁護士は契約や相続・株式集約に関わり、公認会計士や中小企業診断士は財務調査や承継計画を支援します。司法書士や行政書士は登記や許認可の引継ぎを担当します。こうした専門家を組み合わせれば、経営者の負担は大きく減らせるでしょう。

国の支援策もまた事業承継を力強くサポートしています。

たとえば「事業承継・引継ぎ補助金」では、M&A仲介や専門家への依頼費用に加え、承継後の設備投資や販路開拓にかかる費用が対象になる場合があります。補助率や上限額は年度ごとの公募要領で決まり、申請や審査を経て採択される仕組みです。

税制面では、法人版・個人版の事業承継税制を活用することで、一定の条件を満たせば非上場株式や事業用資産にかかる贈与税・相続税の納税が猶予され、将来的に免除される可能性もあります。ただし、適用には事前の計画提出や継続要件の確認が欠かせません。

資金調達では、日本政策金融公庫や信用保証協会の制度を利用できることがあります。審査や事業計画の内容によって結果は変わりますが、承継後の運営を後押しする仕組みです。

また、人材育成の面でも支援があります。中小企業大学校では経営者や後継者に向けた実践的な研修が行われ、後継者候補が新しい事業アイデアに挑戦できる「アトツギ甲子園」も開催されています。

こうした制度や機会を組み合わせることで、事業承継は単なる世代交代にとどまらず、会社の新しい成長につながるきっかけとなるのです。

参考文献:

AIで加速させる事業承継

AIは、社内の人材データを多角的に分析し、潜在的な後継者候補を発掘します。

過去のプロジェクト実績、リーダーシップ経験、保有スキル、さらには従業員エンゲージメントスコアといった膨大なデータを解析することで、人間だけでは見過ごしてしまうような最適な候補者を客観的に特定できるでしょう。

AIが提示するデータに基づいた候補者リストは、直感や主観に頼りがちな後継者選定に、公平性と合理性をもたらします。

また、事業承継において、経営ノウハウの伝承は欠かせません。

AIは、長年にわたり蓄積された業務日報、議事録、メールのやり取りといった非構造化データを解析し、暗黙知として存在していた経営者の意思決定プロセスや成功の鍵を形式知として抽出できます。

これにより、次期経営者は単なる表面的な知識だけでなく、長年の経験に裏打ちされた深い知恵を短期間で習得することが可能になります。さらに、AIは業務の自動化や最適化を支援し、承継後の経営負担を軽減するため、後継者がより戦略的な業務に集中できる環境を整えるでしょう。

M&Aによる第三者承継の場面でも、AIは膨大な市場データや企業情報を解析し、自社の事業と最も相乗効果を生み出す可能性のある譲受企業を特定します。

従来のM&A仲介会社に依頼する場合、人の手に頼る分析は時間とコストがかかるものでしたが、AIを活用すれば、より広範囲から短時間で最適なマッチング候補を見つけ出し、交渉をスムーズに進めることができるでしょう。

このような活用方法を踏まえ、もしAIを活用して事業承継を加速させたい方は、ぜひ弊社プロダクトのAIインタビュアーもご確認ください。AIインタビュアーで解消できない問題についても、弊社ソリューションで解消できる可能性がございます。ぜひお気軽にご相談ください。

まとめ

後継者不足は、日本経済全体に影響を及ぼす重要な課題です。しかし、決して解決できない問題ではありません。

現状を早めに把握し、親族内承継・従業員承継・M&Aなど複数の選択肢を検討しながら、計画的に準備を進めることで、企業は持続的な成長と発展を実現できます。

後継者不足への対策は、未来への投資であり、企業価値を高めるための第一歩となるのです。

エムニへの無料相談のご案内

エムニでは、製造業をはじめとする多様な業種に向けてAI導入の支援を行っており、企業様のニーズに合わせて無料相談を実施しています。

これまでに、住友電気工業株式会社、DENSO、東京ガス、太陽誘電、RESONAC、dynabook、エステー株式会社、大東建託株式会社など、さまざまな企業との取引実績があります。

AI導入の概要から具体的な導入事例、取引先の事例まで、疑問や不安をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。

引用元:株式会社エムニ