後継者不足が企業を蝕む|深刻な現状と今すぐ取るべき対策

2025-09-19

特許調査/分析コスト99.9%削減は製造業に何をもたらすのか

2025-09-25属人化リスク|組織を蝕むデメリットとその解決策

属人化とは特定の個人に業務や知識、スキル、経験が過度に依存している状態を指します。

これは単に「ある人が特定の業務に詳しい」という状況にとどまらず、その個人が不在や離職に至った際には業務全体が滞る危険性を内包しています。

すなわち属人化は、それ自体が組織にとって大きなリスクとなりえるのです。

本記事ではそのリスクの内容や対策について詳しく解説していきます。

属人化によって組織全体に及ぼす深刻なリスク

属人化は、組織の健全な運営と持続的な成長を阻害する、多岐にわたるリスクをもたらします。

ここでは、それらを業務上のリスク・人的リスク・組織的リスクの3つに整理して解説します。

業務上のリスク

業務が属人化すると、そのプロセスやノウハウが特定の担当者に依存し、「ブラックボックス化」してしまいます。

すると組織として進捗や品質を客観的に把握できなくなり、納期の遅延や製品精度の低下といったリスクを潜在的に抱えてしまいます。

たとえばもし担当者が急な休職や退職に至れば、業務が容易に停滞し、最悪の場合は事業継続そのものが危ぶまれる事態につながります。

また標準手順が整備されていない環境では、品質が担当者個人のスキルや判断に左右され、不安定になることも考えられます。

特に製造業の現場では、このリスクが日常的に顕在化しています。

例えば、生産ラインのとある調整作業を熟練工に頼りきっていると、その人が不在になった途端に設備稼働率が低下したり、ラインそのものがストップする可能性があります。

あるいは、検査工程でベテランの「目利き」だけに依存していると、担当者が変わるたびに不良品の見逃しや過剰検査が起こることもあります。

こうした一つひとつの揺らぎが積み重なり、納期遅延や品質不安定化という形で顧客に影響を及ぼしてしまうのです。

人的リスク

属人化によって特定の担当者に業務が集中すると、その人に過度な負担がのしかかります。長時間労働や精神的なストレスが積み重なり、健康面への影響や離職リスクを高めることにつながります。

さらに、努力が正当に評価されにくい環境では「なぜ自分ばかりが背負わされるのか」という不満が募り、モチベーションの低下を招きやすくなります。

製造現場でも、例えば設備トラブル対応を一人のベテランに依存していると、その人は常に呼び出しを受ける可能性を抱えてしまい、休日まで気が休まらなくなります。

こうした状況が続けば、職場全体の士気が下がり、結果的に離職や人材育成の停滞を招くことになるのです。

▼製造業における人手不足問題について詳しく知りたい方はこちら

製造業の人手不足|浮き彫りになる問題とその解決策

組織的リスク

属人化がさらに進んでしまうと、知識やノウハウの散逸といった組織的な問題も発生します。

本来なら組織の資産として蓄積されるべきノウハウが、属人化によって個人の「暗黙知」として留まってしまい、共有されなくなります。

担当者が退職や異動をすれば、その大切なナレッジもともに失われてしまい、同じノウハウをゼロから再構築せざるを得なくなります。

たとえば、長年にわたり特定の機械の調整を担当していた社員が抜けた途端、他の誰も最適条件を再現できず不良率が増加してしまうといったケースは、製造業では珍しくありません。

▼暗黙知や技能の伝承について詳しく知りたい方はこちら

技能伝承とは?問題点、解決策、導入方法について徹底解説

また、内部統制の脆弱化も懸念される問題です。業務がブラックボックス化すると第三者によるチェック機能が働きにくくなり、不正や情報流出といったリスクが高まります。

責任の所在が不明確になることで、問題発生時の対応が遅れ、企業の信頼を損なう危険性も無視できません。

さらに、属人化は成長とイノベーションの阻害要因にもなります。

特定の従業員だけが重要な業務を担う環境では、周囲の社員がスキルを学ぶ機会を奪われます。若手が育たず、挑戦意欲も低下する結果、組織全体の専門性が停滞し、新しい発想や改善が生まれにくくなるのです。

たとえば開発現場で一部の技術者に設計を任せきりにしてしまうと、他のメンバーが提案や改善活動に関われず、アイデアの機会損失が生まれてしまいます。

なぜ属人化は発生するのか?

属人化は単に担当者個人の問題ではなく、組織の構造や文化、制度といった要因が組み合わさって起こります。

ここでは、その代表的な根本原因を三つの視点から整理します。

構造的要因|人手不足と専門性の固定化

多くの企業では人員が限られており、日々の業務に追われる中で情報共有やマニュアル整備が後回しにされがちです。

特に製造業では、同じ人が同じ工程を長年担当することでスキルが固定化し、自然と属人化が進行します。

また、プログラミングやセキュリティ対応、特殊設備の操作など、高度な専門性を必要とする業務は担当者が限られるため、どうしても依存度が高まります。

文化的要因|成果主義とノウハウの囲い込み

成果主義が強い職場では、知識やノウハウが「個人の武器」とみなされやすく、共有をためらう傾向があります。

結果として「自分だけができること」を意図的に保持する文化が生まれ、属人化を助長します。

製造業の現場でも、設備調整や検査業務が特定の社員のみによって担われ、周囲が関与しづらい状況が生まれることは少なくありません。

制度的要因|仕組みの不足と情報共有の不徹底

そもそも知識を形式知として残す仕組みが社内に整っていない場合、情報共有は個人の善意に依存してしまいます。

またプラットフォームやドキュメントの管理、ナレッジ共有のルールが不十分だと、共有の質と頻度にばらつきが生じ、結果的に属人化が固定化されてしまいます。

特に多忙な現場では「時間がないから後でまとめよう」と記録が先送りされ、そのまま放置されるケースも少なくありません。

こうして知識が形式知として残らない状態が続くと、必要な情報が散在し、結局は「その人に聞かないとわからない」という状況を助長してしまいます。

属人化を防ぐべき業務の種類|特に注意が必要な領域

すべての業務を完全に標準化することは、効率性の観点からも柔軟性の観点からも現実的ではありません。

しかし、属人化が進むと組織全体に深刻な影響を及ぼす「要注意領域」が存在します。ここでは特に対策を優先すべき3つの領域を整理します。

企業の根幹を支えるバックオフィス業務

経理・人事・総務・法務といったバックオフィス業務は、企業活動を支える基盤です。

これらが属人化すると、請求書処理や契約手続き、在庫管理などの重要プロセスが滞り、全社の運営に直結した混乱を招きます。

たとえばNECネッツエスアイでは、連結子会社において財務業務を一人の担当者が長年独占していた結果、牽制機能が働かずに約15億円超の資金が着服される不正が発生しています。

複数人での分担やチェック体制が欠如していたことで不正が8年以上発覚しなかったのは、属人化が経営に甚大な損害をもたらした典型的な事例といえます。

参考記事:平成26年2月14日 各 位 会社名 NECネッツエスアイ株式会社 代表者名 代表取締役執行役員社長 和

顧客対応やプロジェクト進行に関わる業務

顧客との窓口や案件の進行管理が属人化すると、担当者ごとに対応品質が変わり、クレームや信頼低下につながります。

また、進捗管理を一人に任せきると、状況が不透明になり、遅延やトラブルが表面化した時点で手遅れになることもあります。

実際に、沖縄県宮古島の宮古食肉センターでは、大型家畜のと畜を担える技能者が進行の要を一手に担っていたため、その契約が切れた途端に全体の業務が1か月以上停止しました。

業務の進捗を特定の人に依存していた結果、代替が効かず農家や流通業者との取引に深刻な遅延と混乱をもたらしています。

参考記事:宮古食肉センター、牛や馬のと畜ができず 担当職員が不在

高度な専門性と即応性が求められるセキュリティ業務

セキュリティインシデントへの対応は、初期の迅速な判断が被害拡大を防ぐ鍵になります。

しかしこれを特定の個人に依存していると、その人が不在のときに初動が遅れ、情報流出やシステム停止といった重大なリスクを招きます。

実際に、仮想通貨取引所のコインチェックでは、NEMの巨額資産をごく限られた担当者に依存して管理していたため、2018年に不正アクセスを受けた際に被害を抑止できず、最終的に580億円以上が流出しました。

属人化した管理体制が被害をより深刻なものにしたといえるでしょう。

参考記事:コインチェックの仮想通貨不正流出、過去最大580億円

属人化を解消するための具体的な対策

属人化を解消し、組織の持続的な成長を確保するためには、体系的かつ多角的な対策が求められます。

単に担当者の努力に依存するのではなく、組織全体で取り組むべき具体的なステップを講じることが不可欠です。

業務プロセスの可視化と標準化

属人化解消の第一歩は、業務の全体像を「見える化」することです。

どの手順を誰が、どの判断基準で実施しているのかを洗い出し、業務フローとして整理することで、初めて標準化の土台が整います。

標準化は単にマニュアルを作るだけにとどまりません。

たとえば製造ラインで不具合が発生した際、「熟練工の勘」で対応していた内容を、トラブルシューティングシートとして手順化すれば、経験の浅い担当者でも同じ水準で復旧作業ができます。

また品質検査においても、曖昧な「ベテランの目」に頼るのではなく、具体的な判定基準や写真付きチェックリストを用意することで、誰が対応しても品質が安定します。

デジタルツールを活用した業務効率化・自動化

アナログに依存した業務は属人化しやすく、担当者の経験や勘に頼る場面が増えてしまいます。そこで有効なのが、デジタルツールを活用した効率化・自動化です。

たとえば、在庫管理をスプレッドシートや紙帳票で行っていると、担当者が変わった瞬間に「更新のルールがわからない」「在庫数の根拠が不明」という混乱が生じやすくなります。

これを在庫管理システムに置き換えれば、入出庫の履歴や在庫推移が自動で記録され、誰でも同じ情報にアクセスできます。

顧客対応でも、CRMツールを導入すればやり取りの履歴が自動で蓄積され、担当者が変わってもスムーズに引き継ぎが可能です。

▼製造業の在庫管理システムについて詳しく知りたい方はこちら

製造業向け在庫管理システム|特徴や生成AI活用を解説

▼製造業のDX化について詳しく知りたい方はこちら

製造業のデジタル化|メリットやロードマップを詳しく解説

役割交代や複数担当制の導入

特定の担当者に業務が集中しないようジョブローテーションや複数担当制を取り入れることは、シンプルでありながら効果的な手段です。

定期的に役割を交代させることで、ノウハウが自然と分散し、特定の人が不在でも業務を継続できる体制が整います。

たとえば製造現場では、「設備保全はAさん」「検査はBさん」と完全に固定するのではなく、数か月単位で役割を入れ替えたり、サブ担当を明確にしたりすることが有効です。

これにより、急な退職や長期休暇があっても対応できるだけでなく、若手社員がベテランのやり方を学ぶ機会にもなります。

適切な評価制度と組織文化の醸成

属人化を根本から解消するには、制度面だけでなく文化の変革が欠かせません。とりわけ、情報共有や後進育成への貢献を正当に評価する仕組みを整えることが重要です。

属人化が進む職場では「自分だけが知っていること」が優位性とみなされ、結果としてノウハウの囲い込みが常態化してしまいます。

これを断ち切るためには、個人の成果だけでなく「チーム全体に貢献したか」「知識を共有したか」を評価指標に含める必要があります。

たとえば、製造現場で熟練工が若手に技能を教えた際に、その行為が正式な評価項目として反映されれば、社員は安心して知識を開示できます。

また、社内勉強会やマニュアル作成といった活動を評価制度に組み込むことで、「共有することが当たり前」という文化が自然に根付きます。

ナレッジマネジメントシステムの導入

属人化を防ぐ最も効果的な方法の一つが、ナレッジマネジメントシステム(KMS)の導入です。

社内に散在するノウハウや経験を一元化し、誰でもアクセスできる形で蓄積・共有することで、知識が特定の人に閉じることを防ぎます。

たとえば、社内WikiやQ&Aシステムを導入すれば、「どの設備でどんなトラブルが起きやすいか」「過去にどんな対応をしたか」といった情報が履歴として残り、担当者が変わっても同じ水準で業務を進められます。

さらに、ドキュメント管理や検索機能を組み合わせることで、必要な知識を迅速に引き出せる環境を整えることが可能です。

こうした仕組みがあれば、ノウハウの散逸を防ぐだけでなく、若手が経験豊富な社員の知見にアクセスできるようになり、育成やスキル継承の基盤にもなります。

▼暗黙知の形式知化について詳しく知りたい方はこちら

形式知とは?暗黙知との違い、メリット、形式知化の手法を詳細に解説

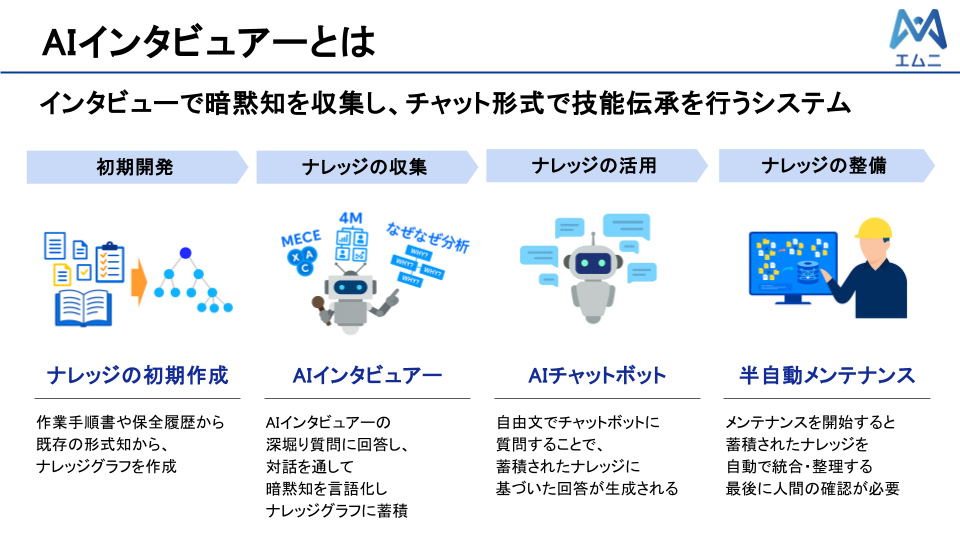

エムニAIインタビュアーの活用

属人化の解消において最大の壁となるのが、「暗黙知の言語化」です。

熟練者が長年培ってきた判断や経験を文章にまとめるのは大きな負担であり、多忙な現場ではどうしても後回しにされてしまいます。

その結果、知識は個人に留まり、次世代に引き継がれないまま失われてしまいます。

こうした課題に対応できるのがエムニの提供する「AIインタビュアー」 です。

社員が普段通りに話すだけで、AIが内容を聞き取り、自動的に整理・記録します。文章化の手間をかけずに暗黙知を形式知に変換できるため、技能伝承や教育の基盤づくりがスムーズに進みます。

活用シーンも幅広く、たとえば設備トラブル時の復旧手順、品質不具合への対応記録、予防保全のノウハウなど、属人化が起きやすい領域で効果を発揮します。

知識が属人化せず組織全体に残ることで、経験の浅い社員でも同じ基準で判断できるようになり、業務の安定化と人材育成の両立が可能になります。

まとめ

属人化は単なる業務効率の問題にとどまらず、企業の存続と成長を左右する構造的なリスクです。

業務のブラックボックス化やノウハウの散逸、事業継続性の危機といった形で、目に見えないまま企業の価値をむしばんでいきます。

だからこそ、組織として早期に手を打つ必要があります。先送りすればするほど知識は失われ、人材育成や競争力強化の機会も同時に失われてしまうからです。

属人化解消は一朝一夕で実現できるものではありません。

しかし、透明性を高め、知識を開放し、共有を評価する文化を育てていく取り組みは、必ずや組織の持続的成長を支える土台となります。

変化の激しい時代だからこそ、属人化に立ち向かうことは未来への投資といえるでしょう。

エムニへの無料相談のご案内

エムニでは、製造業をはじめとする多様な業種に向けてAI導入の支援を行っており、企業様のニーズに合わせて無料相談を実施しています。

これまでに、住友電気工業株式会社、DENSO、東京ガス、太陽誘電、RESONAC、dynabook、エステー株式会社、大東建託株式会社など、さまざまな企業との取引実績があります。

AI導入の概要から具体的な導入事例、取引先の事例まで、疑問や不安をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。

引用元:株式会社エムニ