特許の種類|発明を守るための分類と使い分け

2025-08-29

後継者不足が企業を蝕む|深刻な現状と今すぐ取るべき対策

2025-09-19属人化を防ぐには?原因から対策、AI活用まで徹底解説

「特定の従業員だけが業務を遂行できる」という状況を示す業務の属人化。

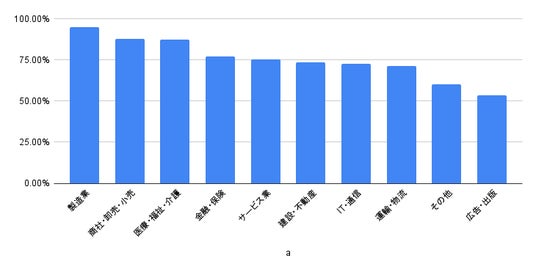

2025年に行われた調査では、製造業の9割以上が、生産工程や工程管理における現場ごとのノウハウなど属人化した仕事があると回答しています。

出典:[500人に調査]約8割が業務の非効率を実感:属人化と人手不足の実態を公表(PR TIMES)

しかし近年、熟練工の退職や若手従業員の定着が進まないことを背景に、属人化した暗黙知の承継が困難となるケースが多発。

このような暗黙知は企業競争力の源泉であり、万が一失われると多大な損失が発生します。

すなわち、属人化とは、単なる現場の非効率にとどまらず、企業競争力に直結する経営課題なのです。

▼属人化について詳しく知りたい方はこちら

属人化の解消|業務依存から脱却して組織力を強化する方法

業務が属人化する要因|3つの側面から徹底分析

業務の属人化は、単一の原因ではなく、組織、プロセス、そして業務特性という3つの側面が複雑に絡み合って進行します。

これらの根本原因を理解することが、効果的な対策を立てるための第一歩となるでしょう。

「人」に関する要因

属人化の最も大きな要因のひとつは「人」に起因するものです。

特に、製造業では、設備保全や品質管理など様々な場面で熟練従業員が長年の経験から培った勘やコツ、感覚的な判断が多く存在します。

このような暗黙知が形式知化されず、特定の従業員に留まっているケースが非常に多いのです。

また、慢性的な人手不足を背景に、日々の業務に追われ、マニュアル作成や情報共有の時間が確保できないことも属人化を助長します。

さらに、多くの場合「自分で業務を回せているから問題ない」という心理が働くことにより、そもそも情報共有の必要性を感じていない場合(非意図的な要因)も少なくありません。

逆に、あえてナレッジを独占することで、地位や雇用の安定を保とうとする場合(意図的な要因)もあるため注意が必要でしょう。

「仕組み」に関する要因

属人化の背景には、業務を支える「仕組み」の不備も大きく関わっています。

まず、業務マニュアルや作業標準書が整備されていない場合、業務の進め方は担当者の記憶や経験に依存することになります。

また、紙ベースの業務管理や口頭での引き継ぎに頼っていると、ナレッジが蓄積されず、担当が代わった瞬間に知識が失われるリスクが高まるでしょう。

さらに、デジタル化を推進し、せっかく情報共有ツールを導入しても、使い方が難しく従業員が活用できなかったり、部署ごとに運用ルールがバラバラで情報が散在したりすれば、結局「情報を探しても見つからない」状態になってしまいます。

特に、過去のトラブル対応や改善事例の履歴が残っていない、あるいは残っていても検索に時間がかかる環境では、同じミスを繰り返すリスクが高まるのです。

加えて、情報共有を積極的に評価する制度がなければ、従業員は積極的にナレッジを残そうとはしないでしょう。

「業務特性」に関する要因

属人化は、そもそもの業務特性によって発生している場合もあります。

製造業では、熟練工が長年の経験で身につけた高度な技能に依存する作業が少なくありません。

例えば、金型の微調整、機械音から不具合察知といった感覚的な判断は、簡単にマニュアル化できず、後任が育つまでに多大な時間とコストがかかります。

また、顧客対応や不具合対応といったイレギュラーな要素の多い業務も、属人化のリスクが高まります。

トラブル内容や発生状況が毎回異なる、製品や設備によって手順や対応方法が微妙に異なるといった特徴により、担当者の判断力・経験に依存する場面が多くなるのです。

属人化解消に向けたロードマップ

属人化を解消する、また、未然に防止するためには、単一の対策ではなく段階的かつ複合的なアプローチが求められます。

取り組み初期には小さな成功を積み重ね、現場への定着を図り、最終的には、属人化回避に向けた意識を社内文化として根付かせることが重要です。

ここでは、4つのフェーズから具体的な取り組みを見ていきましょう。

フェーズ1|業務の現状把握と見える化

属人化解消の第一歩は、現状を正確に把握することです。

まず、属人化している業務から、影響度や難易度を考慮したうえで、最も効果が見込まれる部分1つを選定します。

次に、担当者へのヒアリングを通じて、業務内容、手順、所要時間、必要なスキルなどをすべて書き出し、細分化します。この際、業務の流れを視覚的に整理することが効果的です。

そのうえで、業務プロセスにおける非効率な手順やボトルネックなどを、客観的なデータも含めて洗い出し、解決すべき課題を明確にしましょう。

フェーズ2|仕組み化と標準化

次のステップは、可視化した業務を「誰が担当しても同じ成果を出せる状態」に整えることです。

まず、業務フローを整理したうえで、誰でも理解できるマニュアルを整備しましょう。

作業手順だけでなく、その業務の目的、注意点、判断基準まで明記することで、従業員が主体的かつ柔軟に対応できるようになります。文章だけでなく、スクリーンショット、図、動画を取り入れると、現場での実用性が高まるでしょう。

ただし、マニュアルは一度作って終わりではありません。工程や設備が変われば内容も陳腐化してしまうため、更新担当者やレビューサイクルをあらかじめ決め、常に最新の状態を保つことが重要です。

加えて、Excelや紙のマニュアルにとどまらず、社内ポータルやワークフローシステムなどデジタルツールを活用することで、情報の検索性と更新性が格段に高まります。

近年活用が進む生成AIを活用した取り組みについては、属人化解消を加速する生成AIの活用戦略で詳細に解説します。

フェーズ3|人材戦略

属人化を根本的に防ぐには、人材戦略の観点からの取り組みも欠かせません。

代表的なのが、定期的なジョブローテーションです。従業員が複数の業務を経験することで「多能工化」が進み、特定の社員に依存しない体制を築くことができます。

ジョブローテーションを取り入れることで、自然にノウハウが共有され、担当者が交代してもスムーズに業務を引き継ぐことができるでしょう。

また、副担当者を配置して複数人で業務をカバーする仕組みを整えることも重要です。

これにより、急な休暇や退職が発生しても、業務が止まるリスクを軽減できますし、業務の権限を集中させないことで、特定の社員に依存しない体制がつくられます。

フェーズ4|文化醸成

属人化を根本から予防するためには、仕組みや人材戦略だけでなく、社内文化そのものを変えていく必要があります。その核心となるのが「情報共有を自発的に行う文化」です。

具体的には、ナレッジ共有に積極的に取り組んだ社員を評価する制度を整備することが効果的です。

ベテランが若手にノウハウを伝える行為や、現場改善の工夫をチームで共有する行為を「見える形で評価」することで、社員が自然に情報をオープンにしやすくなります。

また、現場リーダーや管理職が率先して自分の経験や失敗事例を共有することも、文化づくりには欠かせません。

「上司がオープンに話すなら、自分も共有していいんだ」という安心感が広がり、コミュニケーションのハードルが下がります。

朝礼や定例会など日常の業務フローに情報共有の時間を組み込むことも有効です。

属人化解消を加速する生成AIの活用戦略

属人化解消の施策を強化する可能性を持つ生成AI。ここでは属人化を解消するために生成AIに何ができるのか、3つの観点から具体的に見ていきましょう。

暗黙知の形式知化

暗黙知とは、熟練従業員が長年の業務経験を通じて培った勘やノウハウのことで、製造現場では機械の微妙な調整やトラブル対応の勘所など、随所に存在しています。

この暗黙知を誰もが利用可能な形式知として共有できれば、若手従業員への円滑な引き継ぎが実現し、属人化を回避することができるのです。

しかし、従来は、暗黙知の言語化に時間がかかる、熟練者自身がうまく言語化できない、たとえ言語化できてもデータベースの構築に多くの工数がかかるといった課題がありました。

エムニが提供する「AIインタビュアー」は生成AI技術を活用することで、このような課題を解決します。

AIが熟練従業員に対してインタビュー(情報の深掘り)を行い、その会話から得られたナレッジを自動的に構造化することで、暗黙知を自動でデータベース化できます。

さらに、形式知化されたナレッジはチャットボットを通じて呼び出せるため、若手社員が現場で困ったときに即座に検索・活用できることも大きな強みです。

業務の標準化・自動化

業務の標準化・自動化は、生成AIの効果が実感しやすい領域です。

製造現場では、紙のチェックリストによる作業確認、伝票処理・データ入力、日報・報告書の作成、さらには社内からの定型的な問い合わせ対応など、誰がやっても同じはずの業務が数多く存在します。

しかし、現実には記入漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを避けることは難しく、従業員の経験や習熟度の差によって作業品質やスピードにばらつきが生じています。

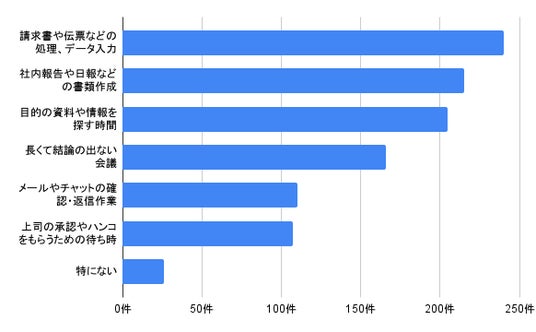

実際、2025年に行われた調査では、非効率だと感じる業務の1位が「請求書や伝票などの処理・データ入力」、2位が「社内報告や日報などの書類作成」となっており、多くの企業が同じ課題を抱えていることがわかります。

出典:[500人に調査]約8割が業務の非効率を実感:属人化と人手不足の実態を公表(PR TIMES)

こうした定型業務に生成AIを取り入れることで、一貫性と精度を飛躍的に高めることができます。

例えば、チェックリストをデジタル化し、AIが入力内容を自動判定するシステムを導入すれば、抜け漏れを防ぎ、異常をリアルタイムに検知できます。

さらに重要なのは、AIによる標準化・自動化は単なる工数削減にとどまらないということです。

これまで定型業務を担っていた特定の従業員への依存を解消し、属人化リスクを軽減できるうえ、従業員は「誰でもできる作業」から解放され、業務改善や後輩指導といった付加価値の高い業務に専念できるようになるでしょう。

社内情報検索の効率化

生成AIを活用することにより社内の情報検索は大幅に効率化されます。

近年、製造業を含む多くの企業では、日報や検査記録、顧客対応履歴、設備のメンテナンス記録など、膨大なデータが毎日のように蓄積されています。

しかし、いざ必要な情報を探そうにも、部門ごとに異なるフォルダに保存されていたり、紙で保管されていたりするため、担当者が探し出すのに多くの時間を要してしまうのが現状です。

その結果、意思決定の遅れ、業務の停滞を招くケースも少なくありません。

生成AIを活用した情報検索システムを導入すれば、この状況は一変します。

AIがデータベースを横断的に検索し、最適な回答を瞬時に提示することで、情報探索に費やしていた時間を大幅に削減、より迅速かつ正確な判断が可能になるのです。

また、情報が一元的に管理され誰もがアクセスできる環境が整備されることで、個人の裁量に依存した対応の解消にも直結するでしょう。

エムニでは、製造業のお客様に特化したオーダーメイドAIの開発を行っており、チャットボットの開発事例もございます。

無料でのデモ開発も行っておりますので、詳細はこちらからご確認くださいませ。

属人化解消に成功した企業事例

属人化を進めるにあたり、実際の成功事例からヒントを得ることが重要です。ここでは、製造業における属人化解消の成功事例を紹介します。

▼AIによる外観検査自動化の成功事例についてはこちら

AIによる外観検査|目視検査との違いや成功事例も解説

マツダ株式会社

少子高齢化と熟練技能者の減少によって、製造業では「職人技の継承」が喫緊の課題となっています。

マツダはこの課題に対し、映画やゲームなどで用いられるモーションキャプチャー技術を応用。

金型仕上げなどにおける微細な動きを「見える化」し、熟練従業員の動作を数値データとして記録・分析する新たな取り組みを始めました。

導入されたシステムでは、特殊なマーカーを装着した熟練従業員と若手従業員を複数のカメラで撮影し、その動作データをAIや熟練指導者が分析・比較することで、若手は自分の動きの強みや不足している部分を明確に理解することが可能に。

その結果、マツダでは、従来20年ほどかかっていた技能習熟を約5年程度に短縮する成果が得られています。

また、データに裏付けられた具体的なフィードバックにより、教える側にも教わる側にも安心感と自信が生まれ、生き生きと働きたいという職場文化の醸成にも貢献しているのです。

参考:次世代へつなぐ「魂動デザイン」の金型技術 ―モーションキャプチャーで叶える技能伝承者たちの想い―

サントリー食品インターナショナル株式会社

AIを活用した属人化解消は製造現場にとどまりません。

サントリー食品インターナショナル株式会社では、消費者ニーズの多様化や天候による需要変動に即座に対応し、安定した供給を行うことが課題となっていました。

さらに、納期・生産能力・輸送コストといった複雑な制約条件を考慮する必要があり、従来の生産計画は熟練担当者の経験に依存していました。

その結果、複数人で取り組んでも、エリア単位の部分最適にとどまり、全体最適な計画立案には至らなかったのです。

そこで、外部企業と協働し、AIを活用した生産計画自動立案システムを開発。

AI導入により、複雑な制約条件を加味した全体最適な生産計画を導き出すことが可能になり、従来およそ40時間かかっていた計画立案をわずか1時間で完了できるようになりました。

人に依存した業務から脱却し、担当者の負荷を大幅に軽減できただけでなく、リソース全体を有効活用した柔軟な需給対応が可能となったのです。

参考:AIを活用した生産計画立案システムを開発 需要に即応した商品の安定供給と業務効率改善に貢献

まとめ|生成AIを活用して属人化解消を!

業務が属人化した状況では、個人の技能や努力に依存することで一時的に現場が回っているように見えますが、長期的には企業の成長を阻害し、事業継続に深刻なリスクを及ぼします。

熟練者の退職や若手の定着難といった課題が顕在化する今、属人化の防止・解消は待ったなしの経営課題です。

重要なのは「仕組み」と「文化」を整え、特定の従業員に依存しない体制をつくること。そして、その実現を大きく加速させるのが生成AIです。

エムニでは、技能伝承を実現する「AIインタビュアー」、情報検索の効率化する「製造業特化型チャットボット」など、製造業の現場特性に即したAIシステム開発を通じて属人化解消を支援しております。

ぜひ無料相談からお気軽にお問い合わせくださいませ。

エムニへの無料相談のご案内

エムニでは、製造業をはじめとする多様な業種に向けてAI導入の支援を行っており、企業様のニーズに合わせて無料相談を実施しています。

これまでに、住友電気工業株式会社、DENSO、東京ガス、太陽誘電、RESONAC、dynabook、エステー株式会社、大東建託株式会社など、さまざまな企業との取引実績があります。

AI導入の概要から具体的な導入事例、取引先の事例まで、疑問や不安をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。

引用元:株式会社エムニ