知財経営とは|戦略的活用で企業価値を高める方法を徹底解説

2025-08-28

特許の種類|発明を守るための分類と使い分け

2025-08-29製造業の属人化とは?そのリスクと原因やDXによる解決策を徹底解説

日本の製造業では、特定の担当者に依存する“属人化”が課題となっています。

かつては熟練技術者の経験や勘が成果を支え、属人的なやり方も容認されてきました。しかし人口減少と技術変化が進む現在、それは事業継続や競争力を阻むリスクとなっています。

属人化とは?スペシャリストとの違いと製造業で問題が加速する背景

特定の個人に依存した業務プロセスやノウハウが存在する「属人化」は、多くの製造業が抱える根深い問題です。

ここでは、属人化の定義を明確にし、なぜ現代の製造業においてこの問題が特に深刻化しているのか、その背景を整理していきます。

属人化とスペシャリストの違い

属人化とは、業務の進め方や判断基準が特定の個人に依存し、他者には分からない状態を指します。

この状態では、担当者が不在になると業務が滞り、引き継ぎも難しく、組織に大きなリスクとなります。知識がブラックボックス化し、学びの循環が生まれないことが最大の問題です。

一方、スペシャリストとは、高い専門性を持つ人材のことです。

その強みが本人だけに留まると、属人化を引き起こすリスクがあります。一方で、知見を整理・共有し、他者が学べる形で広げていけば、組織の成長を促す力となります。

企業に求められるのは、属人化を放置せず、業務の見える化や標準化を進める仕組みづくりです。知識を個人に留めず、組織全体の資産とする視点こそが、持続的な強さにつながります。

参考文献:DX動向 | IPA 独立行政法人 情報処理推進機構

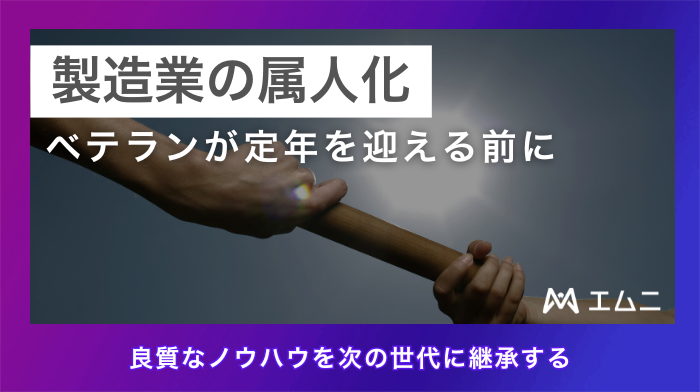

なぜ今、製造業で属人化が加速しているのか?

今、製造業で属人化が進んでいる最大の理由は、「教える人が足りないこと」と「知識が見える形で残っていないこと」にあります。

製造業の現場では、長年働いてきたベテランが大量に定年を迎えようとしています。しかし、その人たちが持つ知識やノウハウが、マニュアルや動画として整理されていないため、誰にも引き継がれずに消えてしまうのです。

実際、国の調査では、製造業の事業所の約6割が「指導する人が足りない」と答えており、退職予定者の技術をきちんと文書化している企業は3割しかありません。

さらに、現場の人手不足も深刻です。忙しすぎて、新人を教える時間も余裕もない。その結果、仕事ができる人にどんどん業務が集中し、「その人にしかできない仕事」が生まれやすくなっているのです。

これが属人化の正体です。

では逆に、属人化を防げている企業にはどんな特徴があるのでしょうか?

属人化をうまく防げている企業では、ベテランのやり方を動画やマニュアルで残し、新人がそれを学んで現場で活用できるよう教育の仕組みを整えています。

さらに、設備の動作やエラーをデジタルで記録・分析し、トラブル対応のノウハウを共有する取り組みも広がっています。

「若い人がいれば属人化を防げるのでは?」という考えもありますが、それだけでは不十分です。

若い人が入っても、教える人も仕組みもなければ、結局は仕事を覚えるのに時間がかかり、辞めてしまうケースも多くなります。実際、「育ててもすぐ辞めてしまう」「育てる時間がない」という悩みも多くの企業が抱えています。

つまり、属人化を防ぐには、「人を増やす」だけではなく、「知識を資産として残す」ことが大事なのです。

▼ 属人化の解消|業務依存から脱却して組織力を強化する方法はこちら

属人化の解消|業務依存から脱却して組織力を強化する方法

参考記事:

製造業の属人化によるリスク

属人化を放置することは、企業に様々な負の影響をもたらします。

ここでは、属人化が引き起こす具体的なリスクを詳細に解説します。

品質と生産性の不安定化

属人化のリスクの一つに、品質や生産性の不安定化があります。

実際、ある職場では主担当者と副担当者の作業時間に、1サイクルあたり1.8倍もの差が確認されました。

さらに深刻な事例もあります。ある食肉処理センターでは、熟練の技術を持つ職員が1人しかおらず、その契約が終了すると、約1カ月にわたり大型家畜の処理が完全に停止しました。この間、供給体制は大きく乱れ、取引先や地域社会にも深刻な影響が及んだのです。

これらの事例が示すように、属人化は単なる作業効率の問題にとどまらず、組織全体の信頼や事業継続を脅かす重大なリスクとなります。

参考文献:

事業継続が困難になる

属人化が進むと、仕事のやり方や判断が特定の人に集中します。

そのため、引き継ぎや標準化が不十分な現場では、その人が退職や欠勤をしただけで業務が止まり、事業継続が困難になります。

さらに、属人化が進み手順が共有されていないと、ミスが起きても原因を突き止められず、同じトラブルが繰り返されます。こうした負担の蓄積は、人材の離職を招き、ますます人手不足を悪化させます。

実際に、2022年度には「人手不足」が原因の倒産が79件発生し、そのうち最多の33件は「従業員の退職」によるものでした。属人化が企業の存続を脅かす現実的なリスクであることがわかります。

このような事態を防ぐには、特定の人に依存しない体制づくりが不可欠です。業務を見える化し、誰でも同じように再現できる仕組みを整えることが求められます。

参考文献:

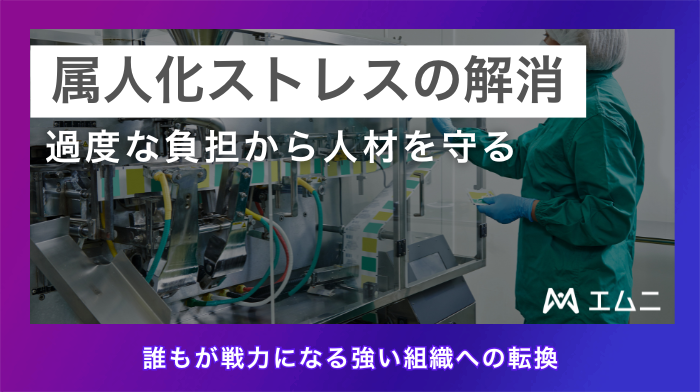

担当者への過重な業務負担による離職が起きる

一人の担当者に業務が集中すると、日々の残業が常態化し、疲労が蓄積していきます。

その結果、頭痛や不眠、集中力の低下といった体調不良を招くことがあるのです。

さらに、「自分だけ休めない」「自分だけ出社が続く」といった不公平感が募ることで、不満が高まり、最終的に退職を選ぶケースも少なくありません。こうして、担当者への過重な業務負担が離職につながる危険があるのです。

実際、その担当者が辞めてしまうと、属人化していた業務のノウハウや手順が一気に失われてしまいます。マニュアルが整備されていない場合、残されたメンバーでは業務を回せず、納期の遅延や顧客対応の停止といった深刻な問題に直結します。

さらに、その穴埋めのために他の社員へ負担が偏り、次の退職者が生まれる「負担の連鎖」が始まるリスクもあるのです。

この悪循環を断ち切るには、日常的に業務を分担し、属人化を防ぐ仕組みを整えることが不可欠です。

また、休暇の取りやすさや働き方の柔軟性を確保することで、従業員が安心して長く働ける環境をつくることが求められます。

参考文献:

イノベーションの停滞が起きる

属人化が進むと、業務の進め方や知識が特定の個人に閉じた状態となり、改善や新しい発想が生まれにくくなります。

その結果、業務プロセスが固定化し、組織全体の成長や柔軟な変化対応が妨げられることになります。

実際、特定の職員に業務が偏ると、「効率化の工夫」や「他部署との連携による新しい発想」が出にくくなり、知識や経験を組織全体で活かすことができません。

これは短期的には、属人的なスピードや裁量がメリットになる場合もありますが、長期的には組織全体の競争力低下リスクを高める要因となるのです。

この属人化のリスクは、企業組織に限らず、産業や国レベルでも確認されています。例えば、サイバーセキュリティ分野では海外製品への依存度が高く、国内に十分なノウハウが蓄積されず、競争力が弱まっている状況です。

引用元:総務省 デジタル経済の変遷

また、通信インフラ分野でも、日本企業の世界市場シェアはわずか1.5%にとどまり、国内知識基盤の不足が成長の妨げとなっているのが実情です。

これは、組織や国全体で知識・技術を共有・蓄積できない場合、特定の人材や外部依存に頼る構造が続き、イノベーションが生まれにくくなることを示しています。

このように属人化を放置すると、組織も産業も変化に適応できず、イノベーションが停滞する体質へと傾いてしまいます。

参考記事:総務省 デジタル経済の変遷

製造業の属人化解消に取り組むメリット

属人化はリスクの温床ですが、それを克服することは企業に多大なメリットをもたらします。

ここでは、属人化解消がもたらす具体的なメリットについて解説します。

生産性と品質の安定化

属人化を解消するメリットの一つは、生産性と品質の安定化です。

作業手順を見える形にし、誰もが同じ方法で作業できるよう標準化することで、担当者が変わっても同じやり方・同じスピードで仕事を進められる体制を整えられます。

実際の現場では、この仕組みを一体的に導入した結果、不良率が18%から5%に、手直し率が20%から7%に下がった例がありました。

工程条件を明確にし、作業手順をそろえることで、作業のばらつきが減り、品質の再現性も高まったのです。

さらに、試算では作業時間がおよそ4.4%短縮される効果が示されています。作業ペースが安定しやすくなり、設備の点検・保全を組み合わせることで計画外の停止を防ぎ、生産ラインの安定稼働にもつながります。

また、個人のノウハウを手順書や教育プログラムにまとめて共有することで、特定の人に依存しない体制へ移行可能です。

結果として、製品が完成するまでの時間とそのばらつきが縮まり、納期遅延のリスク低減にも寄与します。

参考文献:A Case Study on Reducing Defects and Improving Efficiency

企業の競争力強化と事業継続性の確保

業務が特定の人に依存していると、その人が休職や退職をした瞬間に仕事が止まってしまいます。これが「属人化」のリスクです。

逆に言えば、この属人化を防ぎ、知識やノウハウを仕組みとして組織全体に共有すれば、どんな状況でも業務を継続でき、企業の競争力は大きく高まります。

サンユー技研工業株式会社では、従来はベテラン社員に偏っていた業務を見直し、属人業務を削減することで、複数の社員が同じ仕事を担当できる体制を整えました。

その結果、社員が休暇を取っても他のメンバーが業務を引き継げるようになり、全員が安心して働ける環境が実現しています。

これは単に働きやすさを改善するだけでなく、不測の事態にも対応できる「事業の継続力」を高める効果を持っています。

岐阜県商工会連合会では、職員が持つ支援ノウハウを「見える化」し、全員で共有する取り組みを進めました。それまでは経験豊富なベテラン職員に相談が集中していましたが、知識を組織に蓄積したことで、若手職員でも同じレベルの支援が可能になったのです。

これにより、組織全体の力が底上げされ、特定の人に頼らない持続可能な体制が実現しました。

また、事業継続計画(BCP)の策定は、災害やシステム障害など不測の事態に備えて事業を継続できるようにすることを主な目的としています。その過程で業務プロセスを見直すことで、特定の個人に依存しない体制づくりにもつながる場合があります。

アイ・エム・マムロ株式会社では、BCPを整備して災害対応やシステムのバックアップ体制を構築しました。

その結果、万が一の際に業務を守れるだけでなく、顧客から「信頼できる会社」として高く評価され、新規取引の拡大にもつながりました。従業員にとっても心理的な安心感が高まり、人材の定着や採用にも良い効果をもたらしています。

このように、属人化を解消して知識や仕組みを組織に根付かせることは、仕事が止まらない体制をつくるだけではなく、社員の安心感を高め、新しい挑戦を生み出す土台となります。

最終的には、企業の競争力を大きく押し上げ、将来にわたって持続的に成長できる力へとつながるのです。

参考文献:

従業員の負担軽減とエンゲージメント向上

属人化を解消し、業務を標準化してバックアップ体制を整えると、作業の偏りがなくなり、残業や属人的な判断を抑えることができます。

こうした取り組みにより、休暇を計画的に取得しやすい環境が整い、結果として有給休暇の取得率や休日数の増加といった改善効果が期待されるのです。

また、職場環境の改善とストレスチェックを組み合わせることで、従業員のセルフケア意識が高まり、精神的な健康を維持しやすくなります。

実際の取り組みでは、セルフケアへの関心が従業員の過半数に広がり、継続的な実施によってメンタル不調者が5分の1に減少した事例も報告されました。

これは業務負担の蓄積を防ぎ、安心して働ける環境を長期的に築く効果を示しています。

さらに、情報共有や多能工化を進めることで、社員同士の相互支援が強化されます。上司からのサポートや健康リスクの改善も見られるようになり、欠員や突発的な事態にも柔軟に対応できる組織へとつながりました。

こうした安定した環境の中で、従業員は意欲と集中力を維持しやすくなり、最終的には組織全体の生産性向上へとつながります。

参考記事:

属人化を根本から解消するための多角的な解決策

属人化は、単一の解決策で解消できる問題ではありません。

ここでは、「業務プロセス」「人材」「テクノロジー」の3つの側面から、属人化を根本的に解決するためのアプローチを具体的に解説します。

業務プロセスの可視化と標準化

属人化を解消するには、業務を作業レベルまで分解し、誰が行っても同じ結果になる状態にすることが重要です。

まず、業務を工程図に落とし込むだけでなく、それぞれの工程における入力と出力、担当者、実行するタイミング、そして例外的な条件まで具体的に書き出すことが欠かせません。

このプロセスを通じて、これまで担当者の頭の中にしかなかった暗黙知を、誰もが共有できる形に可視化します。

次に、単なる操作方法を記したマニュアルだけでなく、業務の「目的」や「判断基準」、「品質条件」までを明記した詳細な手順書を作成することが大切です。

なぜその作業を行うのか、どのようなデータが必要なのか、どんなリスクが想定されるか、そしてその代替案は何かといった点を明確にすることで、担当者は業務を深く理解して遂行できるようになります。

さらに、これらの文書が形骸化しないように、運用体制を整えることも重要です。文書には版管理と改定履歴をつけ、レビューの責任者と改定の周期をあらかじめ定めておきましょう。

少なくとも年に一度は、現場の業務実態と手順書の内容を照らし合わせ、ズレがあればすぐに修正を反映させることで、常に最新の状態を保つことができます。

そして、作成した文書へのアクセス性を高めることも運用の鍵です。一貫した番号体系で文書を一元管理し、キーワードで横断的に検索できる機能や、関連情報へのリンク、よくある質問(FAQ)を整備することで、必要な情報にすぐにたどり着ける環境を整えることができます。

最後に、こうした取り組みを社内に定着させるには、継続的な教育が不可欠です。入社時研修や定期的な演習で、従業員に実際の業務手順を実践してもらう機会を設けるのが望ましいでしょう。

また、業務の変更点については迅速に全社に告知し、現場からの改善提案は、専用の受付窓口を設けて次回の改定に必ず反映されるようにすることで、「従業員が改善活動に積極的に関わる文化」を醸成できるでしょう。

参考文献:デジタル社会推進基準ガイドライン

人材育成と組織文化の変革

属人化をなくすには、個人の努力に頼るのではなく、会社全体で知識を共有する仕組みを整えることが必要です。

そのためには、協力を促す文化と公平な評価制度が欠かせません。

JILPTの調査によると、計画的なOJTを導入している企業は70.7%あり、そのうち約4割は関連業務のローテーションも取り入れています。

こうした企業の多くが効果を実感しており、83.3%がスキルの底上げ、74.2%が品質向上、28.9%が指導力向上を挙げています。

引用元:JILPTのデータをもとに作成

ただし、海外の研究ではジョブローテーションの効果は限定的で、小さな改善はあるものの組織全体の成果には直結しにくいとされています。したがって、ローテーションだけに頼るのではなく、他の教育方法や制度設計と組み合わせることが重要です。

OJTの成果を大きく左右するのは「教える力」です。日本の研究では、優れた指導者は目標の設定、進捗確認、前向きなフィードバック、振り返りを重視しており、これが効果的な育成につながることが示されています。

さらに、人事制度も属人化解消には欠かせません。能力評価制度を導入している企業は全体の39%です。導入している企業の多くは、社員の能力評価を給与や待遇に直接結びつけています。

具体的には、評価が高い社員には昇給を行う企業が54.5%、賞与を増額する企業が51.8%、技能手当を支給する企業が36.9%あります。

こうした「成果やスキルが認められれば収入が増える」という仕組みがあることで、社員は知識を共有したり後輩を指導したりする意欲を持ちやすくなるのです。

海外の実験でも、表彰制度を導入すると短期的に業務パフォーマンスが5〜7%向上することが確認されています。

さらに、最新のメタ分析では、知識を隠す行動が個人や組織の成果を確実に下げることが統計的に示されています。逆に言えば、共有や教育の行動を促す文化と制度を整えることが、属人化を防ぎ、協力的で持続可能な組織づくりにつながるのです。

参考文献:

- ものづくり産業の人材育成・処遇とデジタル化に関する調査

- A new explanation based on the nonlinear effect

- 令和6年度「能力開発基本調査」の結果を公表します|厚生労働省

- More Hype Than Substance? A Meta-Analysis on Job and Task Rotation

- Instructional skills for on-the-job training and experiential learning: an empirical study of Japanese firms

- A meta-analysis of knowledge hiding behavior in organizations: Antecedents, consequences, and boundary conditions

- Employee Recognition and Performance: A Field Experiment

DX技術の活用

DXは、属人化を解消する最も効果的な手段です。

従来は経験や勘に頼っていた作業も、デジタル技術によって標準化され、誰でも同じ品質で実行できる仕組みが整います。

例えば、紙の帳票を電子化した企業では、紙の使用量を9割削減し、作業進捗をリアルタイムに共有できるようになりました。

その結果、情報の抜け漏れや二重入力がなくなり、特定の担当者に依存していた業務がチーム全体で再現可能になっています。

また、ナレッジを一元管理するシステムを導入することで、ベテランの暗黙知を共有資産に変えることができます。誰でもマニュアルや支援ツールを参照しながら作業できるため、異動や退職によるリスクを最小化し、業務の継続性を確保できるようになるでしょう。

さらに、業務プロセスを可視化する仕組みは、負担の偏りをなくし、全体の効率化を促します。属人化の解消は単なる効率改善ではなく、組織全体の安定性と生産性を底上げする大きな力となるのです。

▼ 製造業におけるデジタル化|メリットやロードマップを詳しく解説はこちら

製造業のデジタル化|メリットやロードマップを詳しく解説 – オウンドメディア

参考記事:

DXがもたらす属人化解消の最前線

DXは、単なるツールの導入に留まらず、属人化解消の本質的な解決策となり得ます。

ここでは、特に有効な最先端のテクノロジーを具体的に見ていきます。

暗黙知を形式知に変えるAIとIoT

製造現場では、熟練技術者の勘やコツが品質を支えてきましたが、人材不足や海外拠点での技術者育成の遅れにより、継承が大きな課題となっていました。

AIとIoTの導入により、設備ログや保全記録などのOTデータや画像データをセンサーで収集し、AIが分析することで、技能の特徴を数値化し組織で共有できるようになっています。

設備保全の分野では、ダイキンと日立が設備図面をAIが理解できるナレッジグラフに変換し、保全記録や独自の故障原因分析プロセスを学習させました。

引用元:Daikin and Hitachi Begin Trial Operation of AI Agent Supporting Equipment Failure Diagnostics

その結果、異常時には10秒以内に原因を特定し、90%を超える精度で是正措置まで提示できるAIエージェントが稼働しています。これにより、熟練者不足の拠点でも保全の品質を均一化し、暗黙知を組織知として活用できるようになりました。

外観検査の分野でも、オムロンのFHシリーズが良品画像から検査員の判断基準を学習し、過剰検出を抑えつつ微細な欠陥を高精度で検出しています。

引用元:FH Series Vision System/Features | OMRON Industrial Automation

複雑な形状の部品などでも安定した検査が可能となり、印字の欠け、電子部品の微小な不良、樹脂製品の異物などを効率的に判別できるようになりました。

このようにAIとIoTは、属人化に依存していた技能を形式知へと変え、品質の安定化、スキル伝承、生産性向上を同時に実現する基盤となりつつあります。

▼ 形式知とは?暗黙知との違い、メリット、形式知化の手法を詳細に解説はこちら

形式知とは?暗黙知との違い、メリット、形式知化の手法を詳細に解説

参考文献:

- Daikin and Hitachi Begin Trial Operation of AI Agent Supporting Equipment Failure Diagnostics

- FH Series Vision System/Features | OMRON Industrial Automation

新時代の技術継承を可能にするVRとデジタルツイン

VR(仮想現実)とデジタルツイン(現実の設備や工場をそっくりデジタル空間に再現する技術)を組み合わせることで、現場の設備や作業手順を仮想空間に再現し、危険な作業も安全に繰り返し練習できるようになります。

アメリカのバージニア工科大学では、変電所のデジタルツインを構築し、VRを活用した訓練システムを開発しました。

引用元:Digital twins and virtual reality transform utility workforce training | Virginia Tech News

送電線員は仮想空間でスイッチを操作し、その結果が電力システム全体にどのような影響を与えるかをリアルタイムで確認できる仕組みです。

この訓練では、あえて停電や誤操作を発生させ、問題の特定から復旧までを実体験として学ぶことが可能です。

実際の設備や人にリスクを与えないため、安全かつ効率的に技能を習得できる点が大きな特徴となっています。

製油所のような危険度の高い環境でも成果が確認されています。

イタリアでは、IPLOM製油所をモデルにしたVRシミュレーション「SAMPAI」を開発し、硫化水素ガスの漏えい事故を再現した訓練を実施しました。

ここでは、ガス検知器の使い方や保護具の装着、避難経路の確認まで、実際の作業に近い形で体験することができます。

引用元:From Risk to Readiness: VR-Based Safety Training for Industrial Hazards

シナリオは5〜10分程度の短いコースに分かれ、日常点検から緊急対応まで幅広くカバーしています。受講者は仮想空間でマルチガス検知器や消火器を「手に取る感覚」で操作でき、初期テストでは満足度や緊急時対応への自信が向上したと報告されました。

さらに今後は、AR(拡張現実)技術を活用し、現場の機器に圧力や温度などの運転情報や手順書を重ねて表示できるようになる見込みです。

例えばポンプに近づくと、その場で性能データや修理手順が視界に投影され、初心者でもリアルタイムで支援を受けながら作業を進めることが可能です。

こうした進化によって、シミュレーションで学んだ知識や技能を現場でシームレスに適用できるようになり、技術継承の方法は大きく変わりつつあります。

参考記事:

- Digital twins and virtual reality transform utility workforce training | Virginia Tech News

- From Risk to Readiness: VR-Based Safety Training for Industrial Hazards

成功事例から学ぶ|企業規模別の段階的アプローチ

属人化の解消に正解はありません。会社の規模や予算、デジタル化の進み具合に応じて、できることから始めることが大切です。

ここでは、実際の企業の事例をもとに、自社に合った取り組み方のヒントをご紹介します。

大手製造業|デジタルツールによる一気呵成の変革

ボーイングは、熟練技術者の退職による技術流出や、若手人材の育成スピードの遅さといった深刻な課題に直面していました。

そこで同社は、製造現場にARやVRを本格導入し、属人化の解消と人材育成の効率化を進めたのです。

たとえば、航空機の配線作業のように高度で複雑な工程では、紙のマニュアルの代わりにARによる3D配線ガイドを技術者に表示することで、作業の正確性を高めることに成功しました。

その結果、配線精度は従来比で33%向上しています。

これにより作業ミスが大幅に減少し、1機あたり数百万ドル規模のコスト削減につながったとされています。

引用元:Immersive AR/VR Technologies in Manufacturing: Case Studies, Benefits | IndustryWeek

また、VRを活用した仮想トレーニングでは、新人技術者が没入型のシミュレーション環境で作業工程を学ぶことで、従来の4分の1の時間で習得できる成果を上げました。

音声ガイドやインタラクティブ操作を組み込むことで、現場に近い臨場感のある体験が可能となり、即戦力化を大きく後押ししています。

さらに、宇宙船の訓練にも仮想現実が活用されており、作業員は物理的な装置を使うことなく、VR空間で精密な作業や緊急対応を繰り返し練習することができます。

これにより、訓練中の事故リスクを抑えつつ、短期間で高い習熟度を実現することができました。

このように、ボーイングはAR/VR技術を核として、知識伝承と人材育成の仕組みを抜本的に見直しました。

単なる業務効率の改善にとどまらず、変化に柔軟に対応できる組織基盤を構築し、属人化という根深い課題に真正面から取り組んでいるのです。

参考文献:

- Immersive AR/VR Technologies in Manufacturing: Case Studies, Benefits | IndustryWeek

- Boeing: Cuts 75% Training Time with Vr & Increases Accuracy By 33% Using Ar

中小製造業|大規模投資なしで実現する段階的アプローチ

株式会社IBUKIは、経済環境の変化と取引先の縮小により社員数が300名から30名へと激減し、経営再建が急務となる中、DXによる業務改革に取り組みました。

独自に開発した「伝電無紙(でんでんむし)」という仕組みで、工作機械の稼働データを自動で収集・蓄積し、経営判断や営業活動に活用できる情報基盤を整備しました。

引用元:中小製造業 IPA

これにより、営業部門がリアルタイムで工場の稼働状況を把握できるようになり、納期に関する問い合わせ対応や提案活動の迅速化が実現したのです。また、このシステムは社外にもサービスとして展開され、新たな事業機会を生む成果につながっています。

一方、株式会社ウチダ製作所では、約3万円の市販IoTデバイスを導入し、工作機械の稼働情報を簡便に取得。そのデータを活用して工場内の運用改善を進めると同時に、遠隔地にいる金型メーカーと情報を共有する「遠隔ものづくり」の仕組みを構築しました。

引用元:中小製造業 IPA

さらに、複数の企業と連携しながら共同で金型受注を行うサービスを立ち上げ、受注機会と売上の拡大を実現しています。これらの取り組みは、限られた資源の中でも段階的かつ戦略的にデジタル化を進め、新たな価値を創出した好例といえます。

中小企業にとっても、身の丈に合った手法と着実な運用改善を重ねることで、大きな投資なしに持続可能な変革を実現する道が拓けるのです。

参考記事:中小製造業 IPA

まとめ

本記事では、製造業における属人化の原因とその解決策について解説しました。属人化は単なる現場の問題ではなく、企業の成長や存続にも関わる重大なリスクです。

しかし、これは見方を変えれば、組織を変えるチャンスでもあります。業務の進め方や知識を一部の人に任せきりにせず、チーム全体で共有することで、生産性の向上や競争力の強化につながります。

AIやIoT、VRなどの技術は、職人の経験やノウハウをデータとして残し、誰でも活用できる仕組みを作るうえで大きな力になるでしょう。

今こそ、属人化を正面から見つめ直し、人・仕組み・テクノロジーを一体で見直す改革が求められています。そしてその改革の先には、変化に強く、持続的に成長できる製造業の未来が広がっています。

エムニへの無料相談のご案内

エムニでは、製造業をはじめとする多様な業種に向けてAI導入の支援を行っており、企業様のニーズに合わせて無料相談を実施しています。

これまでに、住友電気工業株式会社、DENSO、東京ガス、太陽誘電、RESONAC、dynabook、エステー株式会社、大東建託株式会社など、さまざまな企業との取引実績があります。

AI導入の概要から具体的な導入事例、取引先の事例まで、疑問や不安をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。

引用元:株式会社エムニ