物流業界でAIを導入するメリット・デメリット・成功事例を解説

2025-10-29

生成AI×IPランドスケープで研究開発と事業戦略を接続する

2025-10-30食品業界のAI活用戦略|品質・人材・データ活用の問題を解決

近年、人工知能(AI)は多くの産業で革新的な効果を発揮しており、食品業界も生産性向上や品質管理、人手不足といった課題への対応が求められています。

従来の「経験と勘」だけでは対応が難しいこれらの問題に対して、AIは単なる自動化を超え、生産ラインから経営判断、新製品開発まで、業務全体を支える戦略的なツールとして注目されています。

本記事では、食品製造業の具体的課題と、AIによる解決事例を分かりやすく紹介します。

食品業界が直面する問題

どのようにAIが有効活用されているかを理解するためには、まず食品業界が抱える主要な経営課題を理解することが重要です。

技能の属人化

食品工場のライン作業や品質検査といった反復的な業務では、熟練作業員の経験と勘に依存する属人的な運営が長く続いています。

この「暗黙知への過度な依存」は、以下のような問題を引き起こします。

- 熟練者に業務が偏ることで、技術継承が困難となり、業務の標準化が進みにくい。

- 作業者の疲労や技能差があると、目視検査などの人手検査で品質のばらつきや誤判定が増えるリスクがある。

- 新人教育や指導に大量の時間・コストがかかるため、その都度生産効率が大きく低下しやすい。

例えば、厚生労働省の「2024年版ものづくり白書」によると、2002年の製造業全体の就業者数は1,202万人でしたが、2023年には1,055万人に減少し、147万人の減少が見られます。

また、経済産業省の令和3年経済センサスによると、産業分類別事業数における、従業者数構成比が14.6%と最も高くなっています。

この結果は、食品製造業が製造業全体の中でも「従業者数構成比が高い」産業であると示されており、属人化がもたらすリスクの大きさを示しています。

このような構造を打破するためには、経験をデジタル化し、熟練スキルの可視化・共有化を進めることが急務と言えるでしょう。

参考記事:

調整不能な需給バランスが生む在庫過多と食品ロス

さらに、食品業界では、 消費者嗜好の急変、気象・自然災害などの不確実要因、そして製品の保存期限が重なり、需給ギャップや過剰在庫・廃棄ロスといったマネジメント課題が顕在化しています。

こうした流動性の高い環境では、①季節変動やトレンド変化に対応した需要予測が難しい、②保存期限の制約により在庫過多や廃棄リスクが高い、という二重の難しさがあります。

たとえば、冷蔵品、惣菜、菓子パンなど「製造から消費までのタイムラグが短い」カテゴリーでは特に影響を受けやすいです。

深刻化する人材不足

日本の食品製造業界において、慢性的な人手不足は特に中小規模の工場で深刻化しています。

さらに、農林水産省が公表する資料では、飲食料品製造業分野における有効求人倍率が2023年7〜9月時点で 3.15倍(求職者よりも求人の方が3.15倍多い状況) と報告されており、全国の全産業平均(1.29倍)を大きく上回っています。

この背景には、少子高齢化による生産年齢人口の減少があり、将来的には労働力人口がさらに縮小する見通しとなっています。

参考記事:

迅速な新製品開発

最後に、消費者嗜好の変化スピードが速まり、また健康・環境・DX(デジタル化)等の観点も加わる中、食品メーカーには「速く・差別化された製品を市場投入する能力」が求められています。

しかしながら、従来型の開発プロセスでは、開発期間の長さや開発コストの高さなどといった制約が存在します。

AI活用による戦略的価値

本章では、食品業界で進められている、または今後の活用が期待されるAIの具体的な戦略を紹介します。

併せて、他の業種で成果を上げているAI活用の事例も取り上げながら、食品業界における応用のヒントを探っていきます。

異物や形状不良、良品学習における製造ラインの自動化

AI画像認識による品質検査の革新は、人手不足の解消と品質管理の強化の両面に貢献しています。

AI搭載の画像認識システムは、適切なデータと環境が整えば、製品検査や異常検知をリアルタイムかつ高精度に行えます。

目視では見落としやすい微細な不良や異物を、AIカメラが高速かつ継続的に検出して検品業務を自動化・効率化します。これにより、人為的な見落としによる製品不良の流出を防ぎ、ブランドイメージを保護することにも繋がります。

導入事例として、イートアンドホールディングスの「大阪王将」が行った、AIを導入した冷凍餃子の検品が挙げられます。1パック(12個入り)の餃子の検品をAIカメラが高速チェックを行い、1ラインあたりの生産量が実質的に2倍に改善されたと報告されています。

また、ニチレイフーズは、エビの殻のむき残しを自動で見分けるAI残殻検査装置を独自開発しており、様々な機器メーカーが製造販売して、様々な現場で活用されています。

参考記事:

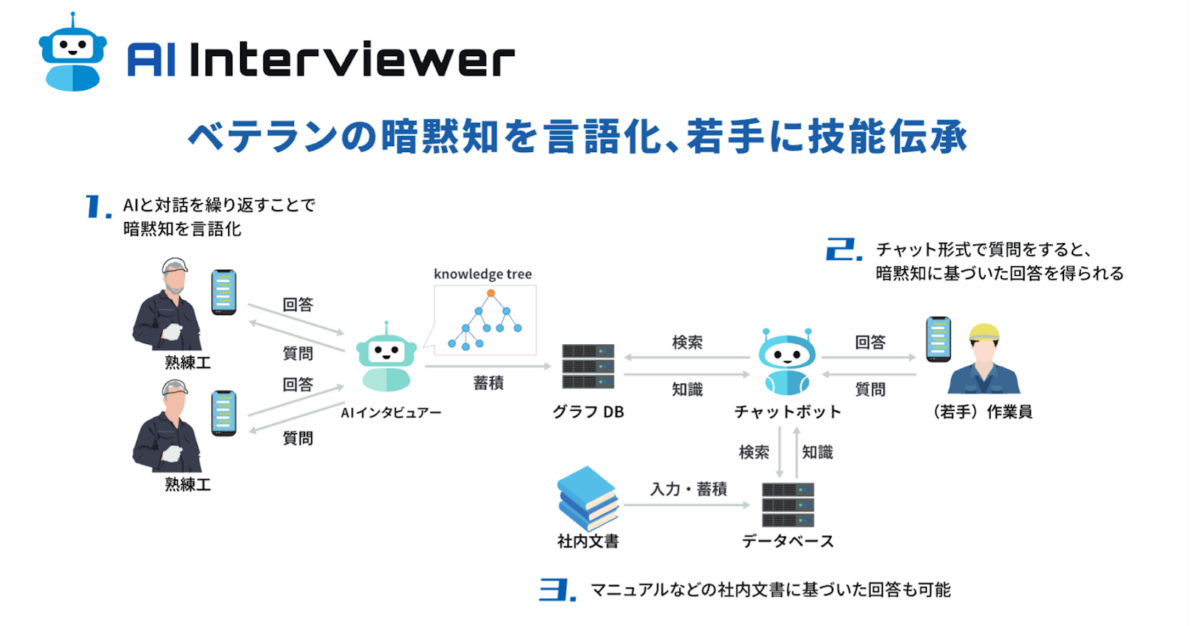

熟練者の暗黙知をデータ化し、現場の属人化を解消するAI技能伝承

先述した通り、食品製造業における深刻な課題の一つに属人化が挙げられます。

AIは、この熟練者の持つ微妙な調整や暗黙知(言語化、形式知化されていない知識)をデータ化して蓄積・検索可能にし、技能伝承と生産プロセスの標準化を支援することが可能です。

森永製菓株式会社は、研究開発の技術やノウハウを企業財産として蓄積・伝承するため、企業の技能伝承に対してサポートを行うAIソリューションを導入しました。これにより、個人に偏った知識をデータベース化して技能伝承を容易に行うことを可能にしています。

また、弊社(エムニ)では、AIとの対話で暗黙知の抽出・技能伝承を可能にする「AIインタビュアー」を提供しています。

作業者が日々の作業やトラブル対応をAIに記録・対話することで、熟練者の判断基準やノウハウを言語化・構造化して蓄積できます。

これにより属人化による生産リスクを低減し、教育・研修コストの削減が期待できます。

このような取り組みは、食品業界の人材不足対策だけでなく、技能の継承と品質の安定化を同時に実現するAI活用の重要な方向性といえるでしょう。

参考記事:FRONTEOの技能伝承「匠KIBIT」、森永製菓で導入

機械の故障を未然に防ぎ、生産ラインの稼働率を向上させる予知保全AI

食品製造業の継続的な生産性を支える上で、AIを活用した予知保全(Predictive Maintenance)稼働率が向上し、予期しないダウンタイムを最小限に抑えることが可能となります。

予知保全AIとは、製造設備の振動、温度、音響、電流値などのデータを、センサーを通じて常時監視・収集し、そのデータをAIが分析、故障の予兆を事前に検知することで、最適なタイミングでの設備保全を可能にするシステムです。

海外の大手食品メーカーであるネスレは、工場内の電力管理システムにAI予測を導入しました。AIが生産設備の稼働状況や電力消費パターンを分析し、異常の発生を事前に察知することで、計画的なメンテナンスを実現し、生産ラインの停止時間を最小限に抑えています。さらに、効率的なエネルギー管理を通じて、電力コストの削減と環境負荷の低減も両立させています。

予知保全AIは、設備の安定稼働を保証し、食品製造業が抱えるコスト削減、生産性向上、および持続可能な食品製造という多岐にわたる課題解決を支援する、重要なDX戦略の一環です。

参考記事:ドイツのネスレ: AIで進化する食品業界の未来 | ABITA LLC&MARKETING JAPAN

▼予知保全AIについて詳しく知りたい方はこちら

予知保全AI|設備保全を進化させる第三の選択肢を紹介!

生成AIとERP連携による製品在庫・欠品状況の迅速な照会

生成AIは、従来の業務システムと連携することで、事務作業(ホワイトカラー業務)の効率化に劇的な効果を発揮します。

大手食品メーカーである日清食品グループでは、生産性向上のためのツールとして、独自開発した対話型AIとして、NISSIN AI-chat(Powered by GPT-4 Turbo)を2023年に導入し、全社的な業務改革を推進しています。

このシステムは、セキュリティを担保した日清食品専用に整備された環境で運用されており、個人情報や社外秘の機密情報などの漏洩対策も徹底して行われています。

特に注目すべきは、NISSIN AI-chatと基幹業務システム(ERP)製品情報データベースとの連携です。

これにより、営業担当者などが「現在のシーフードヌードルの在庫状況を教えて」といった自然言語での質問をするだけで、AIがERPやデータベースから最新の情報を参照し、製品在庫や売上速報を迅速に取得して回答することが可能になります。

この連携により、在庫確認や欠品確認の作業工数削減が見込まれており、現場の従業員が「顧客のために使う時間」を増やすための戦略的な手段となっているのです。

参考記事:

販売実績・気象データに基づく高精度な需要予測AI

食品業界において、AIが最も直接的かつ定量的な効果を発揮するのが、サプライチェーン全体の最適化です。その中核をなすのが、高精度な需要予測です。

食品の需要は季節変動、天候、過去の購買履歴、イベント情報など、多岐にわたる複雑な要素によって大きく変動します。

人間では処理しきれないこれらの膨大なデータをAIが解析することで、従来の予測手法を凌駕する精度で需要を予測します。

小売現場では、AIの導入により既に大きな成果が上がっています。

株式会社ウェザーニューズは、スーパーマーケットや飲食チェーンのDX化を推進するため、業界最高レベルの1kmメッシュの天気予報を用いた「AI来店客予測モデル」を開発し、「来店客予測データ」の提供を開始しました。

このモデルは、過去の天気予報データ、店舗の来店客数やセール日といったビジネスデータ、曜日やイベントのカレンダー情報を取り込むことによって、店舗の来店客数を予測することを可能にしています。

また、豆腐メーカーの相模屋食料は、気象協会の「豆腐指数」などのデータを活用することで、作りすぎた豆腐の注文との誤差をほぼゼロに抑え、廃棄ロスを3割削減し、年間1000万円のコスト削減に成功しています。

この高精度な予測は、製造現場においても食品ロス削減の強力な武器となります。

参考記事:

過去のデータに基づいて新たなレシピ作成を行う新製品開発AI

従来の食品開発は、味覚、香り、食感といった主観的な要素が重要であるため、経験豊富な開発者の「舌」と「勘」による試作と評価の繰り返しが主流でした。

しかし、市場の変化が激しい現代において、この従来のプロセスでは迅速な商品開発に対応しきれません。

ビール製造大手のキリンホールディングス株式会社は、ビール新商品開発支援システム「醸造匠AI」を共同開発し、「レシピ探索機能」を追加しました。

従来のシステムがレシピ条件から結果を予測する機能を持っていたのに対し、「レシピ探索機能」は、目標とする味の指標値を入力することで、AIが原材料や工程条件を逆引きし、目標とする味を実現するためのレシピ候補を提示します。

この機能により、経験の浅い技術者でも熟練技術者と同様に、実現性の高いレシピ候補を抜け漏れなく洗い出すことが期待されます。

また、AIは多様な特長を持つレシピ案を複数提示するため、熟練技術者であっても着想の難しい新規性の高い発想の発見が見込まれます。

参考記事:「醸造匠AI」に「レシピ探索機能」を追加し システムの試験運用を開始 | 2021年 | KIRIN – キリンホールディングス株式会社

AI導入に失敗しないためのポイントと注意点

AI技術は食品業界の課題解決に多大な恩恵をもたらしますが、事前にリスクを明確化し、適切な対策を講じることが成功の鍵となります。

導入を成功させるには、技術的な制約と、それを取り扱う「人」と「仕組み」への投資が不可欠です。

セキュリティ・情報漏洩対策の徹底

AI活用の拡大に伴い、最も注意すべき課題の一つが機密情報の漏洩リスクです。

特に食品業界では、製品のレシピ情報や製造工程データ、品質検査の結果、原材料の仕入れ先情報などが、企業競争力の源泉となる重要な知的資産です。

これらが外部に流出すれば、模倣商品や価格競争、ブランド価値の毀損といった深刻な被害につながりかねません。

とりわけ、ChatGPTなどの外部生成AIサービスを業務に利用する際は、入力した情報が外部サーバーに送信され、学習データとして再利用されるリスクがあります。こうしたリスクを避けるためには、専用環境でのAI運用、ローカル生成AIが欠かせません。

たとえば先程紹介した日清食品の事例では、自社専用の生成AI環境を構築し、業務利用をその環境のみに限定することで情報流出リスクを低減しています。こうした取り組みは、社内の生産データや開発情報を守るうえで非常に有効です。

さらに、機密情報の入力禁止ルールの明確化も重要です。社員に対して「個人情報」「社外秘」「取引先情報」などの入力を厳禁とするガイドラインを策定し、社内教育を通じて徹底します。

また、DX推進によって工場設備や生産データがネットワークに接続される機会が増えるため、ファイアウォールや暗号化通信の導入などサイバーセキュリティ対策を徹底することも欠かせません。

▼ローカル生成AIについて詳しく知りたい方はこちら

ローカル生成AIとは?メリット/デメリット・自社事例を紹介

コンプライアンスの徹底

AIが出力する情報は必ずしも正確ではなく、誤情報や著作権侵害、偏り(バイアス)を含む場合もあります。そのため、AIの回答をそのまま業務文書や広告素材に利用することは非常に危険です。

食品業界においては、こうしたAIの誤出力が法令違反やブランド毀損につながるリスクが特に高い点に注意が必要です。

たとえば、AIが自動生成した商品説明文やアレルゲン情報、原材料表記に誤りがあった場合、食品表示法や景品表示法に抵触するおそれがあります。さらに、生成画像やレシピ案が他社著作物に類似していた場合、著作権侵害のリスクも生じます。

こうしたリスクを防ぐためには、AIの出力をそのまま使うのではなく、人による最終確認体制を明確に設けることが重要です。

具体的には、

- AI生成内容をレビューするダブルチェック体制の構築

- 「誰が・いつ・どの目的でAIを利用したか」を記録・監視できるログ管理

などを整備することが有効です。

AIを信頼しすぎず、人の判断を最終防衛線とする姿勢こそが、AI活用の健全な前提条件となります。

システム環境とデータ基盤の整備によるAI活用の土台構築

食品業界では、原料や温湿度のわずかな違いが品質に影響するため、AI導入には「現場変動への対応力」と「データの一貫性」が欠かせません。

生産、品質、物流、営業の各部署が独自システムを使っており、原料ロット情報や温度履歴、検査データがバラバラに保存されているケースは少なくありません。この状態ではAIが学習しても、製品品質や歩留まり改善に結びつきません。

そのため、まず取り組むべきはデータの標準化と統合です。たとえば、レシピ情報と製造条件を共通のIDで紐づけたり、画像検査・温度ログ・ラインスピードなどを一元管理できるデータ基盤を整備することが重要です。これにより、AIが製品ごとの微妙な差異を正確に捉えられるようになります。

また、食品製造では衛生基準や設備稼働率が厳しく求められるため、現場で止まらないAI運用設計も欠かせません。ネットワーク障害時でも稼働できるエッジAIの導入や、判断根拠(どのデータに基づくか)を記録する仕組みを整えることで、品質トラブル時の原因追跡が容易になります。

さらに、AIが現場の実態に適応するためには、システムと人の連携が不可欠です。AIが異常を検知した際に、現場担当者が即座に対応できるよう、現場フローとデータ基盤を連動させる仕組みが求められます。

食品業界へのAI活用で品質・人材・データ活用の問題を解決

食品業界は今、労働力不足や属人化、品質ばらつき、需給変動といった多面的な課題に直面しています。これらの課題は従来の経験や人手だけでは解決が難しく、業界全体で構造的な変革が求められています。

その中で、AIは単なる省力化の道具ではなく、「人の経験を再現し、データに基づく意思決定を可能にする戦略的パートナー」としての役割を果たし始めています。

画像認識AIによる品質検査の自動化、熟練者の技能伝承を支援、予知保全AIによる生産ラインの安定稼働、そして生成AIとERPを連携させた在庫・需要予測の最適化など、その応用範囲は急速に拡大しています。

これらの事例が示すように、AIの導入は「コスト削減」や「業務効率化」だけにとどまらず、「品質の安定」「人材育成」「サステナブルな食品製造」といった企業価値の向上にも直結しています。

今後の食品業界に求められるのは、「AIを導入するか否か」ではなく、「どの領域に、どのように戦略的に活用するか」という視点です。

AIを経営の中核に据えることで、変化の激しい市場環境の中でも柔軟かつ持続的に成長する食品企業が増えていくでしょう。

エムニへの無料相談のご案内

エムニでは、製造業をはじめとする多様な業種に向けてAI導入の支援を行っており、企業様のニーズに合わせて無料相談を実施しています。

これまでに、住友電気工業、DENSO、東京ガス、太陽誘電、RESONAC、dynabook、エステー、大東建託など、さまざまな企業との取引実績があります。

AI導入の概要から具体的な導入事例、取引先の事例まで、疑問や不安をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。

引用元:株式会社エムニ