自動運転AIの技術革新と市場戦略|レベル3の限界とADASの最前線

2025-10-21

製造業が取るべき商標戦略|ブランド価値を高め法的リスクを回避

2025-10-29印刷業界のAI活用戦略|コスト削減・品質向上・新規価値の創出

近年、印刷業界はデジタル化や自動化の進展により、AI導入の転換期を迎えています。

特に、人手不足や熟練技術者の引退による技能継承の断絶が深刻です。

加えて、原材料費の上昇や印刷需要のデジタルシフトで収益性が圧迫され、従来の運用だけでは競争力を維持しにくくなっています。

こうした課題を解決する手段として、工程自動化や品質予測、運用データ活用などのAI活用が注目されています。

本記事では、印刷業界の課題を整理し、AIを戦略的に導入してコスト削減や品質向上を実務視点で解説します。

印刷業界が直面する課題と背景

印刷業界は、市場規模の縮小と技術的な難題が複合的に絡み合い、厳しい変革の岐路に立たされています。

有効なAI活用戦略を立てるためには、まず業界の抱える根深い課題を正しく理解することが不可欠です。

深刻化する人材不足と技能継承問題

印刷業界における最大の課題のひとつが人材不足です。

印刷業界は中小企業が多数を占め、その多くで経営者の高齢化と後継者不在が課題化しています。

この問題は、事業継続や成長戦略を描くうえで、最重要の経営リスクとなっています。

さらに、印刷オペレーターや製本・加工の仕事など、熟練の技や長年の勘と経験に頼っていた工程が数多く存在しており、これらの技術継承が困難である点が大きな問題です。

例えば、印刷品質を維持する上では、色調管理などにおいて職人の熟練の技が必要不可欠です。

熟練技術が継承されぬままベテランが退くと、その無形のノウハウは失われ、残るスタッフはトラブル対応・歩留まり回復・調整業務で負荷を強いられ、生産計画の安定運用が困難になります。

参考記事:印刷業の倒産が前年度から一転増加へ 紙需要減に加え、コロナ禍が経営を直撃

構造的な市場縮小とデジタル化による収益性の低下

印刷業界にとって最大の構造的課題は、ペーパーレス化やデジタルメディアの拡大によって印刷需要そのものが長期的に減少し続けている点です。

特に、チラシ・パンフレット・カタログといった紙媒体の広告需要は縮小が鮮明で、企業はWeb広告やSNSを優先する傾向が強まっています。

実際、経済産業省の経済構造実態調査によると、日本の印刷・関連業種の2023年売上高は6兆9,823億円で、前年比7.6%減と報告されています。

また、印刷業界全体の出荷額は、コロナ禍以前と比べて低水準で推移しており、印刷用紙・情報用紙の需要減少と相まって市場の縮小基調が継続中です。

市場規模が縮小する中、受注単価の低下は企業の利益を直撃します。競争激化により価格競争が常態化し、コスト構造が硬直している企業は利益を出しづらい状況です。

さらに、デジタル媒体は、ターゲティング精度・リアルタイム更新・効果測定容易性といった強みを持ち、マーケティング予算はそちらに流れやすくなっています。

参考記事:経済構造実態調査

参考記事:公益社団法人日本印刷技術協会

激化する競争環境:多品種少量・短納期化とコスト高騰

市場の変化に伴い、顧客のニーズは少量多品種の生産や短納期化へと多様化しており、印刷企業には生産工程の柔軟性と効率的な運用も求められています。

加えて、世界的な原材料価格の上昇や円安進行により、印刷用紙やインキ、刷版(PS版)、さらには電気・ガスなどのエネルギーコストが顕著に上昇しています。たとえば三菱製紙株式会社は、2025年10月出荷分から10%以上の値上げを発表しており、王子製紙など他のメーカーも同様の発表を行っています。

原材料の価格変動は製造リスクを高め、仕入れ調整や在庫戦略も従来より慎重さが求められるようになっています。

このようなコスト構造の硬直性と変動リスクの重なりは、印刷会社の利益確保をいっそう難しくしています。

AIは印刷業界の課題を打開する「DX戦略」である

こうした多岐にわたる課題を打破し、生産効率の劇的な向上と事業拡大を同時に実現するDX戦略の鍵となるのが、「AIの戦略的活用」なのです。

AI活用は、業務の自動化や品質の安定化を通じて、企業の競争力を根本から高める「DX(デジタルトランスフォーメーション)戦略」として位置づけられます。

近年では、それぞれの現場に特化したAIソリューションも登場し、現場知の継承や人手不足の解消に具体的な成果を上げています。

これらの取り組みは、属人的だった技術や判断をデータとアルゴリズムに基づく体系化へと転換し、企業の競争力を支えるDXの中核的役割を果たしています。

▼製造業でのAI活用について詳しくはこちら

製造業でのAI活用|活用事例と導入法を徹底解説

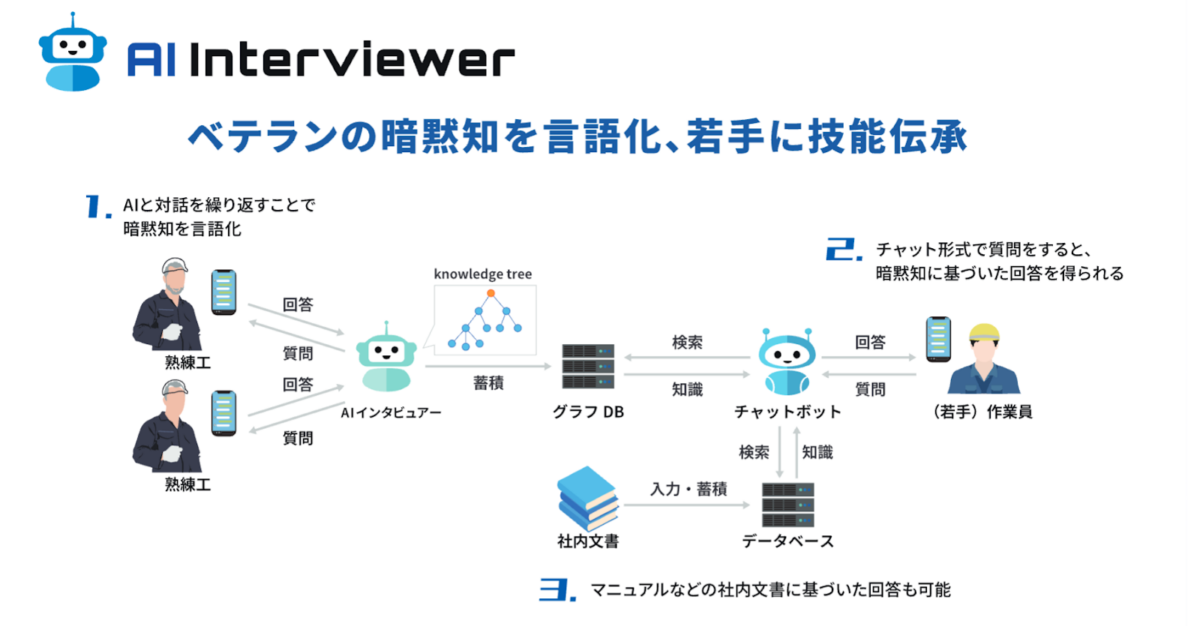

①暗黙値の抽出・技能伝承を実現するAIチャット

印刷業を初めとした多くの製造業では、熟練オペレーターの経験や勘に基づく“暗黙知”が生産品質を左右する重要な要素です。

しかし、これらはマニュアル化が難しく、ベテランの退職や人手不足により失われやすいという課題を抱えています。

そこで注目されているのが、AIチャットを活用した暗黙知の抽出・技能伝承です。

たとえば、エムニが提供する「AIインタビュアー」は、ベテラン作業者との対話を通じて知識を自然に引き出し、言語化し、構造化して記録します。

オペレーターが日々の作業やトラブル対応をAIと会話するだけで、熟練者の判断基準やノウハウが蓄積され、若手教育やマニュアル作成に活かせる形に変換されます。

これは、属人化による生産リスクを減らし、教育・研修コストの削減にもつながります。

このような取り組みは、印刷業界の人材不足対策だけでなく、技能の継承と品質の安定化を同時に実現するAI活用の重要な方向性といえるでしょう。

②デザイン提案・画像編集

AIは印刷物の“見た目”に直結するデザイン領域でも既に応用が進んでいます。

例えば大日本法令印刷グループでは、生成AIを取り入れて書籍の表紙案を効率的に作成する試みを公開しています。

これによって、デザイナーは複数のジャンル/テーマ、ターゲット層を入力することで多様なデザイン案を効率的に生成できるようになり、コンテンツ制作の時間とコストを削減しています。

また、HS写真技術ではGoogle社のGeminiを活用し、画像編集や写真加工の業務効率化を図っている事例が報告されています。

特に注目すべきは、Geminiの画像編集機能が、背景変更やオブジェクトの置き換えなどをテキスト指示で行えるようになった点です。

たとえば、写真を読み込んで「背景を自然に緑の森に変えて」と伝えると、AIが被写体を維持しながら変換する編集が可能です。

こうした機能を印刷業に応用すれば、広告素材・パッケージ画像・カタログ写真などの編集負荷を大きく軽減できます。

参考:印刷会社の生成AI活用術…ChatGPT、Geminiで効率化! –エイチ・エス写真技術(株)–

③生産計画・在庫管理の最適化/自動化

AIを活用した生産計画や在庫管理の効率化も進められています。

例えば、大洋印刷株式会社では、IoTセンサーを活用して原材料やインク、紙などの在庫のリアルタイム管理が進められています。

具体的には、AIは過去の使用データや需要予測をもとに、最適なタイミングで発注を自動化する事を取り入れています。

これにより、欠品リスクの回避と過剰在庫の抑制を両立し、効率的な生産実現が期待されています。

さらに、AIは受注案件の納期、用紙在庫、機械の稼働状況など複数の要素をリアルタイムで分析し、ジョブの順序や割り当てを自動決定する事を可能にしています。

これによって、段取り替えや待ち時間などのロスが削減されます。

参考記事:【印刷業界におけるDX】大洋印刷株式会社

④AIによる外観検査

印刷品質の維持は顧客の信頼に直結するため、AIを活用した品質管理・検査の自動化は、最も貢献が期待される分野の一つです。

AIを搭載した画像検査システムは、印刷工程で汚れ、かすれ、色ムラといった不良を瞬時に検知し、不良率の低い、安定した品質を保ちます。

例えば、微細な色ブレを検知して即座に色調を自動補正したり、不良を検出すると直ちにその部分を再印刷する、といった対応が人手を介さず行われます。

これにより、検査員の目視確認作業を大幅に削減し、見逃しを防ぎ、無駄な刷り直しを削減できるため、コスト削減にもつながります。

この外観検査の自動化は、印刷業界だけでなく、より広い製造業において成功事例が多く見られます。

例えば、自動車製造(BMW)や食品加工(キユーピー)といった分野では、AI画像認識技術が欠陥品の選別や品質チェックに活用され、高い成果を上げています。

印刷業界においても、高精度なAI検査技術を導入することで、人為的ミスを排除し、品質の安定化と向上を実現できるのです。

▼AIによる外観検査について詳しく知りたい方はこちら

AIによる外観検査|目視検査との違いや成功事例も解説

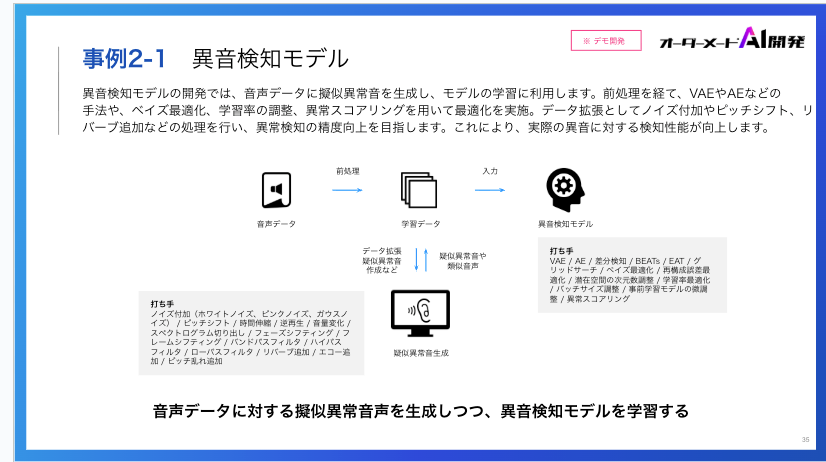

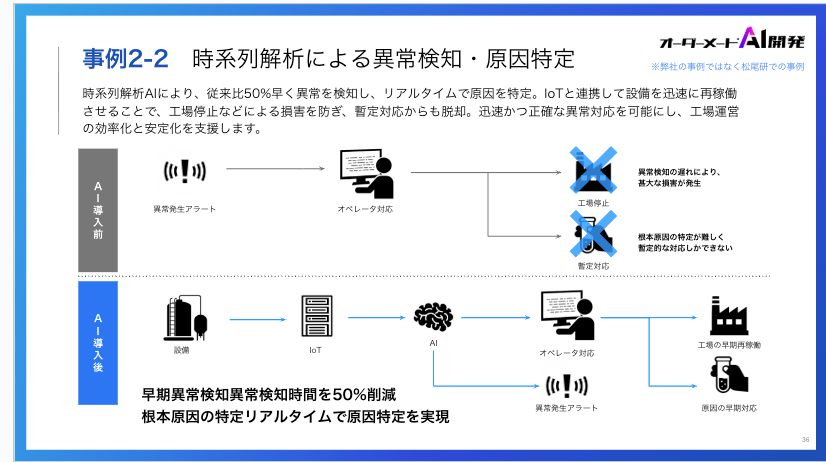

⑤設備ラインの監視 / 機械の異音検知

印刷機や周辺設備といった高額な資産の稼働率を最大限に高めるためには、故障を未然に防ぐ予知保全(Predictive Maintenance)が重要です。

大洋印刷株式会社では、IoTセンサーを活用した生産ラインの監視と最適化の取り組みが始まっており、印刷機の動作や紙の流れ、環境条件をリアルタイムでモニタリングしています。

AIがこれらのデータを分析することで、工場機械や生産ラインなどの問題が発生する前に予防措置を講じ、スムーズな生産を維持することが可能になります。

また、製造業の現場では、機械のわずかな異常をいち早く察知することが生産性維持の鍵となっています。

近年は、AIを用いた異音検知技術が注目を集めています。この技術では、機械から発せられる音を常時モニタリングし、AIが正常時と異常時の音の違いを学習します。

その結果、人の耳では気づきにくい微細な異常を自動で検出できるようになり、設備の故障予防や品質の安定化に大きく貢献しています。

参考記事:【印刷業界におけるDX】大洋印刷株式会社 (再掲)

▼異音検知AIについて詳しく

異音検知 (異常音検知) AIとは?仕組みやメリットを紹介!

AI導入を成功させるためのロードマップ

AI導入を成功に導くためには、技術面だけでなく、「どのように段階的に進めるか」という戦略が重要です。

以下の3ステップを意識して進めることが成功の鍵となります。

①課題の明確化と導入領域の特定

まず最初のステップは、自社の課題を正確に把握し、AI導入の目的を明確にすることです。

「プリプレス工程での手戻りが多い」「後加工の人手不足が深刻」「受注データの整理に時間がかかる」「熟練技術者の引退が近い」など、現場の実情に即した課題を洗い出します。

そのうえで、効果が測定しやすく、経営インパクトが大きい領域を優先して導入することが重要です。

最初から全社的に展開するのではなく、課題が明確な一点に集中し、実績を積み上げていくのが賢明です。

②スモールスタートによる効果検証

導入領域を定めたら、次は小規模なパイロット導入から始めましょう。

たとえば、特定の印刷機や一部工程だけにAIを適用し、一定期間運用してみる方法です。

これにより、システム連携の課題や現場オペレーションへの影響、得られる改善効果などを具体的に把握できます。

この段階では「ROI(投資対効果)」を定量的に検証することがポイントです。

成功体験をもとに課題を整理し、運用ルールを確立すれば、次の全社展開に向けた強固な基盤が築かれます。

③全社的なデータ活用文化の醸成

AI導入の効果を最大化するには、技術そのものだけでなく、組織内でのデータ活用の文化も重要です。

AIが提供する情報を、経営層から現場まで幅広く活用できる環境を意識的に整えることで、日々の意思決定や業務改善に自然に生かせるようになります。

そのためには、従業員への継続的なトレーニングや、AIツールの操作だけでなく、データをもとに課題を分析し解決する思考法を育てる取り組みが有効です。

こうした文化を育むことで、AIは単なる補助ツールではなく、組織の意思決定や業務改善を支える戦力として定着していきます。

AI導入で失敗しないためのチェックポイント

AIは強力なツールですが、準備や運用を誤ると期待した効果が得られないだけでなく、新たなリスクを生むこともあります。

ここでは、導入を検討する際に押さえておきたい主要なポイントを整理します。

①初期投資とROIの明確化

AI導入では、ソフトウェアやハードウェアの購入費用に加え、データ整備や検証、運用体制の構築など、目に見えにくいコストも発生します。

そのため、AI導入の目的と期待する効果(ROI)を具体的に設定することが不可欠です。

たとえば『不良率を何%削減する』『データ処理の時間を何時間短縮する』といった数値目標を設定することで、経営判断もより明確になります。

初期段階では、全社展開よりもパイロット導入から始め、効果と課題を見極めながら段階的に投資を拡大することが現実的です。

②AIを使いこなす人材の育成・確保

AIは単に導入するだけでは成果を生みません。使いこなす人材がいて初めて効果を引き出すことができます。

印刷現場の知見とデータ分析の両方を理解し、現場とシステムの橋渡しを行う人材が求められます。

外部ベンダーに頼るだけではなく、社内での教育・育成を進め、運用ノウハウを蓄積していくことが重要です。

近年では、非エンジニアでも扱いやすいAIツールが増えており、現場担当者自身が活用できる環境づくりが成功の鍵です。

③セキュリティやプライバシー保護のリスク

印刷業では、顧客データや高機密なデザインデータを扱うため、情報漏洩リスクへの配慮は欠かせません。

特に外部クラウドサービスを利用する場合、データの保存場所や取り扱い方法を事前に確認する必要があります。

こうした懸念に対しては、「ローカル生成AI」など、外部ベンダーに依存せず自社環境で完結できる仕組みが有効です。

オンプレミス環境やクローズドネットワーク内でAIを運用することで、セキュリティを確保しつつ利便性も維持できます。

▼ローカル生成AIについてはこちら

ローカル生成AIとは?メリット/デメリット・自社事例を紹介

▼生成AIのセキュリティリスクについてはこちら

生成AIのセキュリティリスクとその対策を解説

④既存システムとの統合課題

AI導入の現場でよく課題になるのが、既存システムとの連携です。

印刷業では、受注管理や工程管理、版下データベースなどさまざまなシステムが稼働しており、AIがそれらの情報をスムーズに扱えるとは限りません。

既存システムのデータ構造を理解し、どの情報を取り出してAIがどの工程にフィードバックするかを慎重に設計する必要があります。

⑤人によるチェックが定期的に必要であること

AIの導入によって業務のスピードや効率は大きく向上しますが、最終的な判断は人が担う必要があります。

特に印刷分野では、色味や質感、レイアウトなどの『ニュアンス』が成果物の品質に大きく影響します。

AIが全てを自動化するのではなく、「AI+人の目」による品質管理こそが、スピードと信頼性を両立させる鍵となります。

AI導入によるプロセスの効率化や新たな価値の創出により縮小市場に活路を見出す

印刷業界は、人材不足や市場縮小、原材料費高騰といった課題に直面しています。こうした問題を解決する手段として、AIを活用した業務改善・DXが注目されています。

AIは、熟練技術の継承支援、デザインや画像編集の効率化、工程の最適化、外観検査の自動化などで生産性と品質を高め、データ活用を通じて意思決定や新しい付加価値の創出にも貢献します。

導入にあたっては、まず課題を明確化し、パイロット運用で効果を確認するスモールスタートが有効です。

その後、成功体験をもとに社内での活用文化を育てることで、AIの効果を最大化できます。

AIを柔軟に取り入れ、現場の業務や意思決定に活かすことこそ、これからの印刷業界における持続的な成長につながる鍵となるでしょう。

エムニへの無料相談のご案内

エムニでは、製造業をはじめとする多様な業種に向けてAI導入の支援を行っており、企業様のニーズに合わせて無料相談を実施しています。

これまでに、住友電気工業、DENSO、東京ガス、太陽誘電、RESONAC、dynabook、エステー、大東建託など、さまざまな企業との取引実績があります。

AI導入の概要から具体的な導入事例、取引先の事例まで、疑問や不安をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。

引用元:株式会社エムニ