特許ノイズとは?原因やAI活用による除去方法を解説

2025-09-30自動運転AIの技術革新と市場戦略|レベル3の限界とADASの最前線

自動車産業はいま、AIを軸に大きな変革を迎えています。その象徴が自動運転技術です。AIは単なる補助機能ではなく、運転の主体となる未来を切り開きつつあります。

現在広がっているのはレベル2の運転支援で、主体はあくまで人間です。一方、レベル3は条件付きでAIが主体となり、人間の監視を不要とする点で大きく異なります。ただし条件外に出れば即時交代が必要であり、この切り替えを安全に行うことが最大の課題です。

両者を比較すると、技術の不確実性や想定外の状況への対応、責任やコストといった課題が浮かび上がります。

本記事では、自動車AIの基礎からレベル2とレベル3の違い、直面する課題、そして市場の行方を整理し、この変革の現在地を明らかにします。

自動車AIとは|モビリティを再定義する技術の基礎

自動車AIとは、車に搭載されたセンサーが集めた膨大な情報を処理し、周囲の状況を理解して、人に代わって最適な運転判断を下し、ハンドルやブレーキなどの操作を行う仕組みのことです。

従来の制御では対応が難しかった複雑で予測不可能な交通環境にリアルタイムで適応できる点に、その大きな価値があります。

これにより、自動車の安全性を飛躍的に高め、渋滞の最適化やエネルギー効率の改善に貢献するだけでなく、車内での時間を「単なる移動」から「新しい生活空間」へと変えていく可能性を秘めています。

このような可能性の大きさを示す証拠が、世界中で続く巨額の投資と市場の成長です。

2024年には、モビリティや自動運転関連分野への投資額が前年の約90億ドルから約180億ドル(約2兆6,820億円:1ドル=149円換算)へと倍増しました。

わずか1年で、投資規模がほぼ2倍に拡大したことになります。

これは、ニューヨーク市の1年間のインフラ投資計画に匹敵する規模であり、わずか1年でそのレベルの資金がこの分野に流れ込んだことを意味します。

さらに、自動車AI市場は2025年に188億ドル(約2兆8,012億円)、2030年には384億ドル(約5兆7,216億円)に拡大し、わずか5年でほぼ倍増すると予測されています。

このような投資と市場拡大の勢いは、自動車AIの重要性を裏付けています。すなわち、自動車AIとは、安全性と効率性を高め、車を単なる移動手段から新しい生活空間へと進化させる技術なのです。

▼製造業での生成AI活用についてはこちら

生成AIで変革する製造業の未来|メリットや事例・導入ポイント

▼製造業においてのAI活用についてはこちら

製造業でのAI活用|活用事例と導入法を徹底解説

参考文献:

- 2025’s Mobility Investment Radar Shows Surge In Funding | Oliver Wyman

- Automotive Artificial Intelligence (AI) Market Size 2032 | MarketsandMarkets

- FY 2025 September Capital Commitment Plan – Volume 1 | The City of New York

経営戦略における自動車AI実現の価値

| 項目 | 具体例 | 戦略的価値 |

| 収益機会の拡大 | テスラのロボタクシー事業、AIデータセンター活用 | 車両販売依存からの脱却、MaaSによる継続的収益 |

| 顧客体験の進化 | トヨタのSDV構想(リアルタイム判断、ソフト更新、都市・生活サービス連携) | 車を「移動手段」から「生活の一部」へ進化 |

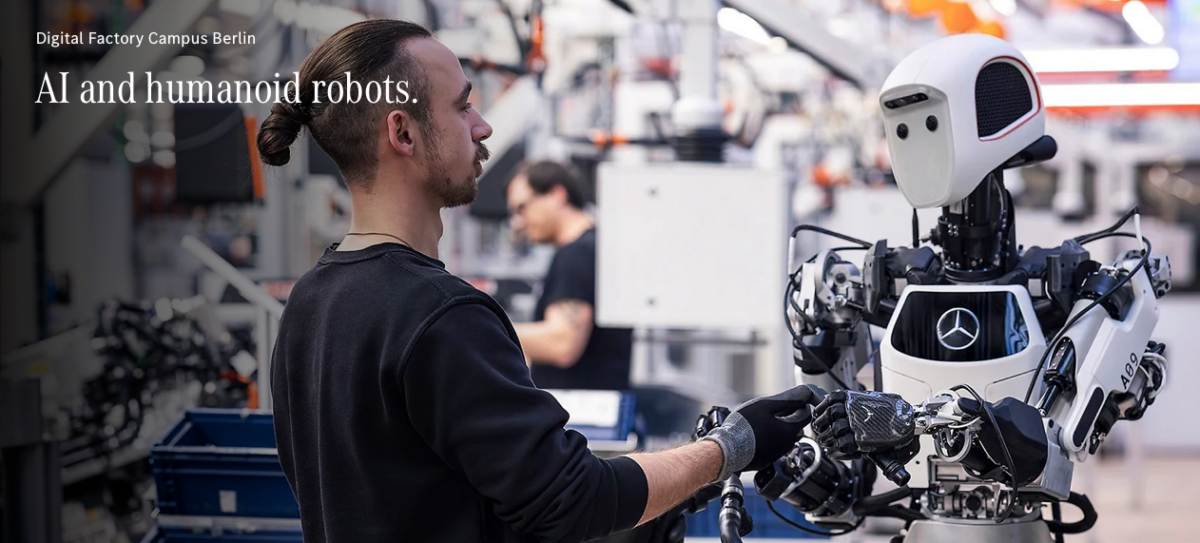

| 生産効率の向上 | メルセデス・ベンツのMO360とAI・人型ロボット統合 | 工場の柔軟性・安定性の向上、将来的な迅速・精密な生産体制 |

自動車におけるAIの実現は、経営戦略の観点から複数の分野で具体的な価値をもたらしています。

大きく挙げれば、新しい移動サービスによる収益機会の拡大、利用者体験の進化、そして生産と運用の効率化です。

まず、収益機会の拡大という点です。テスラは自動運転を活用したロボタクシー事業の開始を計画していますが、すでに現在の販売モデルにも継続的な収益を確保する仕組みを組み込んでいます。

引用元:Robotaxi | Tesla

車両販売時に提供されるインターネット接続、無線アップデートなどは納車後も継続してサービスを提供する義務があるため、売上の一部が数年間にわたり分割して計上されます。

2024年末時点でこうしたサービスに関連する繰延収益は約36億ドル(約5,368億円)に達しており、今後も安定的に収益が認識されていくことが見込まれています。これに加え、将来的なロボタクシー事業では走行距離や利用回数に応じたサービス収益を得ることで、さらに収益の継続性を高める戦略です。

次に注目すべきは利用者体験の進化です。トヨタが構想する自動車では、AIが交通状況や天候に応じて最適な運転を行い、さらにソフトウェア更新によって常に新しい機能を獲得します。

たとえば、渋滞の緩和を考慮した経路選択や、家庭のエネルギーマネジメントと連携した効率的な充電、都市のサービスと連動した自動予約などが機能として挙げられます。こうした機能によって、車は「走る装置」から「生活を支えるパートナー」へと姿を変えつつあるのです。

同時に、生産と運用の効率化も大きな価値を持ちます。メルセデス・ベンツはベルリンの工場において、生産システムにAIや人型ロボットを統合し、製造工程の柔軟性と安定性を高めようとしています。

その結果、生産ラインの効率向上や作業の自動化が進み、将来的にはより迅速で精度の高い工場運営が期待されているのです。

このように、自動車AIの実現は、新しい事業モデルの創出による収益機会の拡大、生活に根ざした高度な利用体験の提供、そして生産・運用面での効率性向上という三つの側面から具体的な成果をもたらしています。

参考文献:

- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION | Tesla

- INTEGRATED REPORT 2024 | TOYOTA

- Mercedes-Benz accelerates the transformation of its production network by Integrating AI and humanoid robots at its Digital Factory Campus in Berlin | Mercedes-Benz

自動運転レベルの現在地|AI技術が実現するレベル3の詳細と現状

自動運転を語る上で欠かせないのが、米国自動車技術会(SAE)が定めたレベル区分(L0〜L5)です。

これは、人がどこまで運転を担い、AIがどこまで代替するのかを示す基準となります。

なかでも注目すべきは「レベル3」であり、AIが運転主体となる最初の段階として、技術的な課題が集中する最前線に位置づけられます。特にAIの能力が試されるレベル3の現状と、そこに集まる技術的課題について、これから詳しく見ていきましょう。

自動運転レベル(L2〜L5)の定義とAIの役割

自動運転は、人間とシステムがどこまで運転を分担するかで段階が分けられています。

レベル2は部分的な自動運転で、システムがハンドル操作と加減速を同時に行えますが、周囲の状況を見て最終的に判断するのは人間です。つまり、便利ではありますが、ドライバーが常に注意を払う必要があります。

| レベル | 定義 | AIの役割 |

| レベル2(部分運転自動化) | システムが加減速と操舵を同時に実行。ただし周囲の監視と最終判断は人間。 | 運転支援を補助。環境認識は人間依存で限定的。 |

| レベル3(条件付き自動運転) | 限定領域(ODD)内でシステムが全運転タスクを実行。必要な時には人間が引き継ぐ。 | 状況認識とリアルタイム判断を主体的に担う。介入要請を管理。 |

| レベル4(限定領域自動運転) | 特定の領域内では緊急時も含め完全自動化。人間の介入は不要。 | 環境認識から計画・制御までを完全自動化。最小リスク状態への移行も可能。 |

| レベル5(完全自動運転) | あらゆる道路・条件で完全自動化。人間の役割はゼロ。 | 全条件下での完全運転を実行。信頼性・安全性の確保が最大の課題。 |

レベル3になると状況は一変します。高速道路の渋滞時など条件が限られた環境では、システムが運転のすべてを担うことができるのです。ただし、ドライバーは周囲を見続ける必要がなくなりますが、システムから要請があれば運転を引き継がなければなりません。

このレベル3から初めて、AIが「運転の主体」として本格的に試される段階に入ると言えるでしょう。

レベル4ではさらに進み、特定のエリアや条件であれば、緊急時も含めて人間の介入が不要になります。この段階では車内の人は「運転者」ではなく「乗客」となり、自動運転タクシーのような利用が想定されています。

最終的なゴールであるレベル5は、どんな道路や状況でもシステムが完全に運転できる段階で、真の意味での完全自動運転です。

これらの進化を支えるのがAIです。AIはカメラやセンサーから得られる情報をもとに周囲の車や歩行者を認識し、その動きを予測します。そして最適な走行経路や速度を瞬時に判断し、運転操作に反映させるのです。

ただしAIには、判断の根拠が見えにくいという不透明性や、外部からの攻撃に弱いという課題も存在します。そのため、自動運転を普及させるには、AIが正しく、透明で、安心して使えるものであることが求められるでしょう。

参考文献:

- SAE Levels of Driving Automation™ Refined for Clarity and International Audience | SAE

- Autonomous vehicles: theoretical and practical challenges | ScienceDirect

日米欧のレベル3規制動向と市販車事例

自動運転は、人間とAIが責任を分担する新しい段階として注目され、各国で制度整備が進んでいます。

たとえば日本では2020年4月に法改正が施行され、公道でのレベル3走行が可能になりました。これにより、交通事故削減や渋滞緩和への期待が寄せられています。一方、米国では連邦レベルの統一規制はなく、州ごとに異なる枠組みが採用されています。

カリフォルニア州やネバダ州は特に早期から実証と導入に踏み出しており、制度設計の方向性を模索している段階です。欧州ではUNECE(国連欧州経済委員会)の国際基準を基盤に、ドイツが中心となって法整備を主導しています。

もっとも、市販車での展開は依然として限定的といえます。2023年時点で代表例となるのはメルセデス・ベンツの「DRIVE PILOT」で、EQSやSクラスに搭載されています。このシステムはドイツに加えて米国の一部州でも認可されており、特定の速度域や道路環境に限って提供されている状況です。

総じて、各国のアプローチには違いがあるものの、「安全性を最優先に段階的に市場投入する」という姿勢は共通しており、レベル3はまだ黎明期にあるといえるでしょう。

参考文献;

- Three landmark UN vehicle regulations enter into force | UNECE

- System approval for conditionally automated driving | Mercedes-Benz

- Automated Driving | National Police Agency (Japan)

市場の主戦場|L2+(ADAS)の進化とAI機能の統合

いまの自動車の自動運転技術で、もっとも広く実用化されているのはレベル2とレベル2+です。

レベル3は条件付きで車が運転を代わりに行う段階ですが、安全基準やコストの高さが壁となり、普及は限定的です。そのため自動車メーカーは、ドライバーが主体でありながら車が積極的に支援するレベル2+に力を入れており、ここが市場の中心になっています。

レベル2+では、従来の「車線を維持する」「前の車に合わせて走る」といった機能に加え、AIがより滑らかで人に近い判断を行えるようになりました。

具体的には、高速道路で一定条件下ならハンドルから手を離したまま走行できたり、周囲の状況を見て自動で車線変更や追い越しを行ったりすることが可能になっています。

また、自動緊急ブレーキ(AEB)も広く搭載されていますが、これは運転自動化の範囲には含まれず、危険を察知した際に瞬間的に介入する「安全装置」として位置づけられます。それでもADAS全体の安全性を高める重要な役割を担っています。

こうした進化を支えているのは、高精度な地図や衛星測位、カメラやレーダーによる360度の環境認識、そして高性能コンピューターによる瞬時の制御です。

これにより車は、ただ移動するための機械ではなく、より安全で快適な移動を提供する存在へと変わりつつあります。つまり、レベル2+は完全自動運転に進むための準備段階であると同時に、今もっとも現実的で大きな価値を持つ技術なのです。

参考文献:

- Honda to Begin Sales of Legend with New Honda SENSING Elite | Honda Global Corporate Website

- Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles | SAE

自動車AI導入のメリット

自動車へのAI導入は、私たちの クルマの利用や暮らし に大きな変化をもたらしています。特に 安全性の向上、快適性の充実、そして 車両管理の効率化 という3つの観点から、その価値はますます高まっています。

これから、それぞれのメリットについて具体的に解説していきます。

▼製造業のDXについてはこちら

製造業のDXとは?重要性や成功までのロードマップを徹底解説

運転安全性の大幅な向上(自動緊急ブレーキ・衝突回避)

AI技術の導入は交通安全に飛躍的な進歩をもたらしています。

高解像度カメラやレーダー、LiDARなどのセンサーが集めた膨大なデータを瞬時に処理し、歩行者や自転車などを正確に識別することで、自動緊急ブレーキ(AEB)は人間の平均反応時間である約0.7秒を待たずに介入します。

その結果、追突や歩行者事故を未然に防ぎ、衝突時の被害を大幅に軽減する効果が実証されているのです。

実際にAEB搭載車では非搭載車に比べて事故発生率が明確に低下し、年間で数百人規模の命が救われると推計されています。こうした技術は人間の限界を補い、昼夜を問わず安定した安全性を確保することを目的とするものです。

夜間や悪天候といった条件下では依然として改善の余地はあるものの、国際的な評価基準や試験プロトコルの整備によって信頼性は着実に高まりつつあります。

結論として、AIによる自動緊急ブレーキや衝突回避支援は、予防安全の新たな柱として交通社会全体のリスクを大きく減少させています。今後さらなる技術向上が進めば、より多くの命を守ることが可能となり、安全な移動環境の実現に向けて決定的な役割を果たすでしょう。

参考文献:

- Federal Motor Vehicle Safety Standards – Automatic Emergency Braking Systems for Light Vehicles | Federal Register

- Pedestrian Automatic Emergency Braking Research Reference | IIHS

- High-visibility clothing may thwart pedestrian crash-prevention sensors | IIHS

- AEB/LSS VRU Systems Test Protocol – Implementation 2023 | Euro NCAP

- 日本初!対歩行者自動ブレーキの評価を開始 | 国土交通省

運転負荷の軽減と快適性の向上(ADAS機能)

ここでは、自動運転レベル2からレベル3にかけてのADAS(先進運転支援システム)が、どのようにドライバーの負担を減らし、運転体験を快適にしているのかを整理していきます。

特に高速道路や渋滞といった限定的な場面における実際の効果と、その制約に注目しましょう。

結論から言えば、ADASの進化はドライバーの負担を大幅に和らげ、運転をより快適なものへと変えてきました。

L2+では、渋滞時の発進や停止、高速道路での車線維持といった単調で疲れやすい操作をシステムが担います。そのため集中力の消耗を防ぐことができ、運転後の疲労は軽くなり、長距離移動でもリラックスした体験が可能になるのです。

さらにレベル3に入ると、AIによる環境認識や判断処理が限定的ながら人間に代わって運転を引き受けます。

たとえば高速道路の渋滞中には、車線維持や加減速を自動で行い、その間ドライバーは映像を楽しむことも許されます。

ただし、この機能は厳密な条件下でのみ作動し、時速約64km/h以下という制限があります。さらに車両から要請があれば、最大10秒以内に運転を引き継がなければならない仕組みです。

AIの技術は着実に進歩していますが、依然としてすべての状況で任せられる段階には至っていないのが現状でしょう。

つまり、ADASの価値は「完全に任せられる」ことにあるのではなく、「限定的な場面でAIが単調な作業を肩代わりし、疲労を減らす」点にこそあります。

参考文献:

- Government’s target for realization of automated driving| National Police Agency (Japan)

- DRIVE PILOT Automated Driving | Mercedes-Benz USA

- Japan’s Policy to Promote Automated Driving, Including Robotaxis | MLIT, Japan

- Pony.ai | Pony.ai Inc

車両の予知保全と効率的な管理

AIによる予知保全は、車両の稼働率を高めながら運用コストを削減する有効な手段です。

従来の定期点検や事後修理とは異なり、センサーデータを解析して故障の兆候を事前に捉え、最適な修理や交換のタイミングを提示できます。その結果、企業は車両を止めることなく安定した稼働を維持できるのです。

監視されるセンサー項目は50種類以上に及び、エンジン性能やブレーキ圧、バッテリー電圧に加え、タイヤの空気圧や摩耗度合いまで細かく分析されます。

実際に、潜在的な故障を最大21日前に89%の精度で予測できた事例があり、別の実装例では14日前に85%の精度で察知できたとされています。こうした予測能力は突発的な故障による路上停止リスクを大幅に減らすでしょう。

稼働率の改善効果も大きいと報告されています。AIを活用した大規模車両管理ではリアルタイム監視と予知保全スケジューリングにより稼働率が20%向上したケースがあり、さらに包括的な導入で利用率を38%高めた例もあります。

予期せぬ故障件数も最大35%削減されており、安定性は従来に比べ飛躍的に高まったと言えるでしょう。

効率化はコスト面にも波及します。AI予知保全を導入した組織では、メンテナンスコストを平均29〜32%削減でき、全体の運用コストについても最大25%の削減効果が期待されています。

特に消耗の激しいタイヤでは、空気圧監視とローテーションの最適化によって寿命が25%延びるなど、部品単位でも大きな成果が得られるのです。

要するに、AI駆動の予知保全は「壊れてから直す」という発想を根本から変える仕組みです。稼働率の最大化とコスト最適化を同時に実現し、運行の安定性を確保しながら経済性を高めるこの技術は、大規模に車両を運用する企業にとって不可欠な基盤となりつつあります。

▼予知保全のAIについてはこちら

予知保全AI|設備保全を進化させる第三の選択肢を紹介!

参考文献:

- AI-Driven Predictive Maintenance for Autonomous Vehicles for Product-Service System Development | ScienceDirect

- AI-Driven Fleet Analytics: Revolutionizing Modern Fleet Management | Pritam Roy

自動車AIのコア技術|L2+を牽引する画像認識の優位性

自動車AIの性能を決めるのは、いかに外界を正確に理解し、瞬時に判断できるかという点に尽きます。

これを支えるのが、衝突回避に不可欠な画像認識技術、悪条件下での信頼性を高めるセンサーフュージョン、そして膨大なデータを車載で処理するAIチップの存在です。

これら三つの要素が相互に補完し合うことで、自動車AIは安全性と実用性を両立させながら進化を続けているのです。

参考文献:Automotive Edge Computing Market Size, Share, Trends, 2034 | GMI Insights

衝突回避に不可欠な画像認識技術の役割

自動車AI市場は、画像認識・データマイニング・音声認識など複数の技術領域に分けて分析されます。

その中でも特に中心的な役割を担っているのが画像認識です。

というのも、自動車AIが安全に機能するためには、何よりもまず周囲の環境を正確に理解することが不可欠だからです。これは、自動車のAIが環境を理解し、運転判断を下す上での知覚タスクが最も重要であることを示しています。

具体的には、高解像度カメラで取り込んだ映像を、畳み込みニューラルネットワーク(CNN)といった画像解析アルゴリズムが処理します。これによって、道路標識や信号、車線といった情報だけでなく、歩行者や動物のように複雑で動きのある対象もリアルタイムで識別できるのです。

近年では処理手順を簡略化した高速型のモデルも登場しており、研究段階では毎秒90フレーム前後で映像を解析できることが確認されています。これは車載AIが危険を察知してブレーキをかけるために十分とされる処理フレームレートです。

こうした「瞬時に正しく見分ける力」があるからこそ、車は危険を察知し、自動的にブレーキをかけたり衝突を回避する行動を取れます。つまり、画像認識の精度と速度が高いほど、安全機能の信頼性も高まるのです。

▼画像認識AIについてはこちら

画像認識AIが製造現場の「目」に | 微細な欠陥も見逃さない

▼AIによる外観検査についてはこちら

AIによる外観検査|目視検査との違いや成功事例も解説

参考文献:

- Traffic sign detection method based on improved YOLOv8 | Scientific Reports

- A Review of Vision-Based Multi-Task Perception Research Methods for Autonomous Vehicles | mdpi

- Comprehensively Evaluating the Perception Systems of Autonomous Vehicles Against Hazards | ScienceDirect

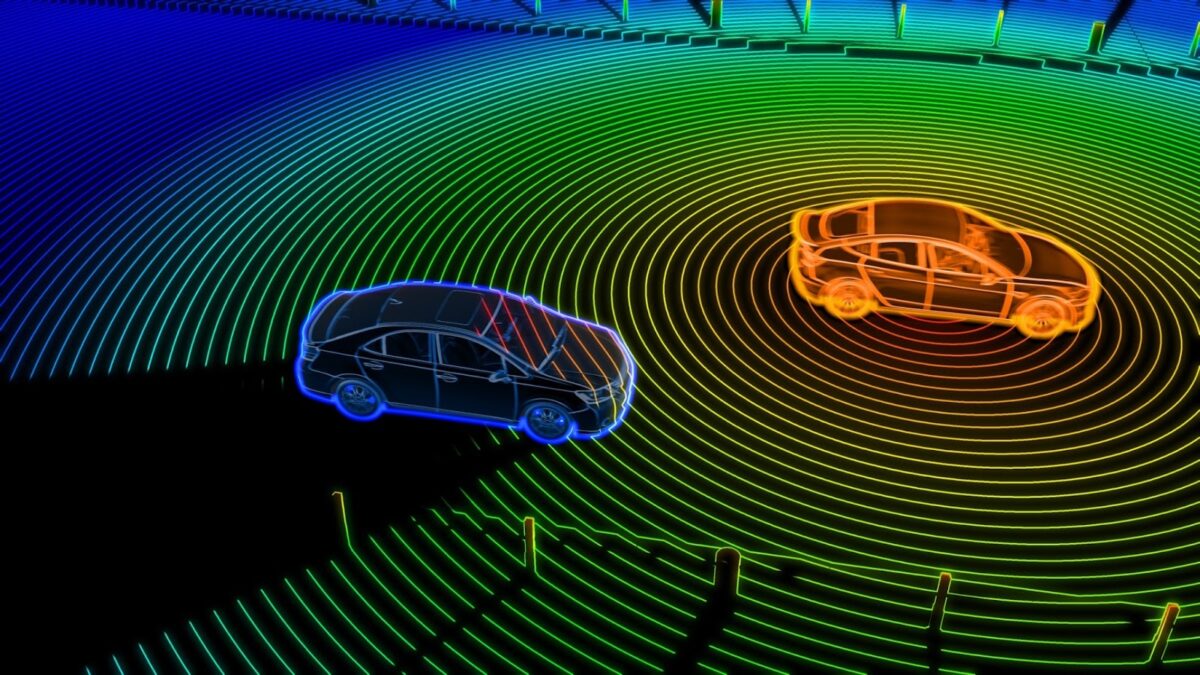

LiDAR、レーダー、カメラのセンサーフュージョン技術

自動運転のクルマは、ひとつのセンサーに頼るのではなく、カメラ、LiDAR(ライダー)、レーダーといった複数のセンサーを組み合わせて周囲を認識します。

これを「センサーフュージョン」と呼び、走行中に何が起きているのかを正確で安定して把握するために欠かせない仕組みです。

カメラは人の目と同じように、色や模様といった見た目の情報を得るのが得意です。

LiDARは光を発射して反射を測り、周囲を細かくスキャンすることで、非常に精密な3次元の地図をつくり出します。

引用元:LiDARとは?

レーダーは電波を使って対象物との距離や速さを測定でき、雨や霧などの悪天候でも性能が落ちにくいという強みがあります。これらの異なる特徴をもつセンサーの情報をAIがまとめることで、それぞれの弱点を補い合い、より信頼できる“周囲の状況モデル”を構築できるのです。

研究でも、この仕組みが有効であることが示されています。たとえば通常のカメラやLiDARに加えて、夜や濃い霧にも対応できる特別なカメラを組み合わせると、悪条件での検出能力が大きく向上しました。

実際に、50〜80メートル先の歩行者を見分ける精度が、深い霧の場面で大幅に改善し、大雪の中でも同様の効果が確認されています。こうした成果からも、センサーフュージョンは晴天のときだけでなく、悪天候でも自動運転を安全に行うための鍵となる技術だとわかります。

ただし、こうした仕組みを本当に信頼できるものにするには、センサー同士の“位置合わせ”も重要です。カメラとLiDARが取り付けられている位置関係が少しでもずれると、遠くの物体を測るときに数メートル単位の誤差が生じてしまいます。

これは高速道路のように長距離で安全に走るためには大きな問題です。そこで最近では、AIがセンサーのずれを自動的に見つけて修正する方法も開発されており、精度の向上が確認されています。

このように、センサーフュージョンはカメラ、LiDAR、レーダーの長所をうまく組み合わせ、状況をより確実に理解できるようにする技術です。

▼IoTとAIについてはこちら

IoTとAI|組み合わせるメリットから活用事例まで

参考文献:

- Robust Long-Range Perception Against Sensor Misalignment in Autonomous Vehicles | Zi-Xiang Xia et al.

- Sensor-Adaptive Multimodal Fusion for 3D Object Detection in Adverse Weather | SAMFusion

- Scene planning | Motional logonuScenes

車載AIチップとエッジコンピューティング

自動運転を可能にする中心的な仕組みは「エッジコンピューター」と呼ばれる車載の高性能コンピューターです。

エッジコンピューターとは、クラウドのように遠く離れたサーバーに処理を任せるのではなく、車そのものの中で即座に計算や判断を行う仕組みを指します。

道路では歩行者の飛び出しや信号の変化といった事態が瞬時に起こるため、外部と通信している時間的余裕はなく、車内で直接処理することが安全運転に直結するのです。

このエッジコンピューターを動かしているのが車載AIチップです。カメラやレーダー、LiDARといったセンサーから毎秒膨大なデータが流れ込み、それを瞬時に理解してブレーキやハンドル操作などの判断につなげる役割を担っています。

2024年の時点で、こうしたハードウェアは市場の半分以上を占めており、今後10年間で毎年20%以上の成長が予測されています。特に周囲の状況を「見る」部分にあたるチップは市場全体の約4割を占め、すべての判断の土台を形づくっているのです。

NVIDIAやIntelといった大手企業は、この分野で技術をリードしています。NVIDIAのDRIVEシリーズは最大2000兆回/秒の演算を可能にし、複雑な運転判断をリアルタイムで支えていると評価されています。

一方、IntelのMobileyeはすでに1億台以上の車に安全支援チップを搭載しており、2025年には応答速度をさらに高めた新製品を市場に投入する予定です。

こうした技術革新によって、自動運転チップ市場は2024年に約242.2億ドル(約3兆6,089億円:1ドル=149円換算)の規模から、2034年には1,910.7億ドル(約28兆4,694億円)にまで拡大すると見込まれています。

参考文献:

- Automotive Edge Computing Market Size, Share, Trends, 2034 | Global Market Insights

- Autonomous Vehicle Chips Market Size, Growth and Forecast 2032 | Credence Research

- Cloud2Edge Elastic AI Framework for Prototyping and Deployment of AI Inference Engines in Autonomous Vehicles | arXiv

- Autonomous Driving Chips Market Size, Forecasts Report 2034 | Global Market Insights

自動車AIが抱えるリスク

自動車に使われるAIは急速に進歩しています。しかし、とくにレベル3以上の高度な自動運転を実現するには、まだ多くの課題があります。技術面だけでなく、法律の整備や経済的な負担といったハードルを乗り越える必要があるのです。

ここでは、とくに知覚の限界、人とAIの責任分担、そして高コストという三つの課題に注目します。

AIの知覚限界と「魔の10秒間」のリスク

自動運転レベル3で最も深刻な課題は、システムから人間への操作引き継ぎに伴う「魔の10秒間」です。

これはシステムが走行継続を困難と判断した際にドライバーへ制御を返すまでの猶予時間を指します。たとえば時速100キロで走行していれば、その10秒間で278メートルも進行してしまいます。

この間に人間が状況を把握し、安全に運転を再開することはきわめて困難であり、技術的なボトルネックになっています。

問題をさらに難しくするのはシステムの知覚限界です。カメラやレーダーに加えてLiDARを組み合わせても、予期せぬ障害物や環境要因によってセンサーが認識できない対象が生じる可能性は排除できません。

高速走行時には前方検出距離が不足しやすく、人間の反応時間を含めれば衝突回避に必要な余裕はほとんど残されません。

たとえば時速100キロで走行する場合、少なくとも90メートル先までを検出できることが求められます。

しかし実際には、雨・霧などの天候や周囲の交通状況によって視界やセンサーの性能が低下し、検出距離が大きく短くなることがあります。

その結果、安全性が容易に損なわれてしまう可能性があるのです。

この背景から、各国の規制やメーカーの対応は慎重さを増しています。当初の国際規則では自動運転の上限速度を時速60キロに制限しており、これは渋滞時など低速での利用に限定することで安全性を確保しようとする方針でした。

その後の技術的進展を受け、規則上は最大130キロまで許容されていますが、実際に展開されている製品は依然として厳しい制限を受けています。

メルセデス・ベンツの「DRIVE PILOT」はその典型例です。米国ではカリフォルニア州やネバダ州で時速64キロ未満に制限されており、これは高速域におけるリスクが依然として解消されていないことを示しています。

一方でドイツでは条件付きで時速95キロまで承認されていますが、それでも人間の引き継ぎを前提とした設計の限界を克服したわけではありません。

速度制限が地域によって異なる事実自体が、現状のAI技術では高速走行時の安全性を十分に担保できないことを物語っていると言えるでしょう。

結論として、「魔の10秒間」は制度と技術の両面で認識されている根本的なリスクです。センサーの限界や人間の反応時間を考慮すれば、現行のAIでは完全な安全を保証できません。

参考文献:

- Concerning the Adoption of Harmonized Technical United Nations Regulations | United nations

- increases top speed of its Level 3 automated driving system to 95 km/h | Mercedes-Benz

- DRIVE PILOT Automated Driving | Mercedes-Benz USA

法的責任の所在に関する課題(レベル3の複雑性)

レベル3の自動運転は、事故時の責任の所在が最も複雑になります。

なぜなら、システムが通常は運転を担いますが、緊急時には人間に操作を引き継がせる仕組みだからです。この切り替えの最中に事故が起きると、ドライバーが応答しなかったことが原因なのか、システム設計に不備があったのかを区別するのは簡単ではありません。

そのため各車両にはデータ記録装置(DSSAD)が搭載され、システムの作動状況や移行要求の有無、ドライバーの操作反応、最小リスク操作の開始時点などが記録されます。

これにより原因を特定しやすくなりますが、制御の主体が短時間で人とシステムの間を移り変わることや、外部環境の影響を完全に把握できないことから、責任を明確に分けるのは依然として難しいのです。

さらに日本では、レベル3に限らずレベル4の自動運転においても、事故が起きた際の初期的な責任は車の所有者や使用者が負う「運行供用者責任」が維持されています。

その後、事故原因がシステムやメーカーにあると分かれば、保険会社がメーカーに請求を行う仕組みになっています。つまり、被害者救済を優先しつつ、最終的な責任は原因に応じて分担されるという構造です。

このようにレベル3は、人とシステムが責任を分け合う中間段階にあるため、法制度や保険制度の整備が不可欠です。しかし現状では曖昧さが残っており、それがメーカーを市場投入に慎重にさせる最大の理由となっています。

参考文献:

- Concerning the Adoption of Harmonized Technical United Nations Regulations | United Nations

- 自動運転車(レベル3)の型式指定を行いました | 国土交通省

- 自動運転における 損害賠償責任に関する状況について | 国土交通省

高度なセンサーとシステムによるコスト増大

レベル3やレベル4の自動運転を実現するには、LiDARやレーダー、高解像度カメラを複数そろえ、それらをAIがまとめて処理できる仕組みが必要です。

さらに、ブレーキやハンドルの制御を別の系統で守る設計や、センサーの故障を自動で見つける機能も欠かせません。

こうした安全を重視した設計は、性能を高める一方でコストを大きく押し上げる原因になります。

実際のレベル3システムを見ると、その高さがよくわかります。あるメーカーは自動運転機能を高級車にだけ搭載し、オプション価格を約6,000ユーロ(約104万4,000円:1ユーロ=174円換算)に設定しました。

別のメーカーはカメラ2台、LiDAR5基、レーダー5基を組み合わせた構成を採用し、開発の過程で1,000万回以上のシミュレーションと130万キロを超える走行試験を実施しています。これは開発から製造、検証までに非常に大きな費用がかかることを示しています。

さらに、自動運転を一般向けに広げようとすれば部品コストが高く、車両価格も上昇するため、購入できる人は限られてしまうでしょう。その結果、普及が進まず、システム改善に欠かせない走行データも十分に集まらない状況になります。

加えて、レベル4以上では依然として天候や道路条件の制約を受け、走行可能な範囲が限定されているのが現状です。

こうした事情から、多くの自動車メーカーはより現実的なレベル2+の運転支援システムに力を注いでいます。

レベル2+はリスクが低く、すでに量産車への搭載が可能であり、事故防止効果も即座に広げられると考えられています。さらに定額サービスとして収益化しやすいため、各社がこの分野に投資を集中させているのです。

結局のところ、高コストで普及の難しいレベル3やレベル4に比べ、より多くの人に届けられるレベル2+こそが、現在の自動車業界の主戦場になっていると言えるでしょう。

参考文献:

- DRIVE PILOT Support speed of up to 95 km/h on German motorways | Mercedes-Benz

- Honda Environmental and Safety Vision | Honda

- FORD BLUECRUISE HANDS-FREE DRIVING TECHNOLOGY APPROVED FOR CUSTOMERS | Ford

- TOYOTA AUTOMATED DRIVING | TOYOTA

自動車AIの未来展望とL4・L5に向けたロードマップ

自動車におけるAIは、単なる運転の自動化にとどまらず進化を続けています。今後は予測ナビゲーションによる走行効率の向上や、乗員に合わせた車内空間のパーソナライズ、さらにはV2Xとの連携による知覚範囲の拡大が重要なテーマとなるでしょう。

ここでは、これらの要素がレベル4やレベル5の実現にどのように結びついていくのかを見ていきます。

AIを活用した予測ナビゲーションとパーソナライゼーション

AIは運転の自動化にとどまらず、交通そのものを変える存在になりつつあります。

とくに予測ナビゲーションでは、過去の交通データやリアルタイムの情報、さらに車両の挙動データ(速度や加速度など)を組み合わせて分析することで、これまでにない精度が実現されているのです。

すでに先進的なモデルでは、都市によっては到着の遅れを40%以上減らした成果が確認されています。AIが未来の道路状況を読み取り、最適なルートを導き出すことが可能になったといえるでしょう。

こうした技術は効率だけでなく、安全性の向上にも直結しています。車両の速度や加速度、レーン変更の挙動といったデータをAIが解析すると、数秒先の事故リスクを94.5%という高い精度で予測できるとされています。

その結果、システムは渋滞や衝突の危険を事前に察知し、ドライバーに回避を促せるようになりました。予測ナビゲーションは単なる便利機能を超え、事故を未然に防ぐ安全装置としての役割を果たし始めています。

さらにAIは、車内を快適な空間へと変える力も持っています。乗員の行動や健康状態、感情を読み取り、それに合わせて温度や音楽、照明を自動調整することが可能になったのです。

たとえば乗員がストレスを感じているときには、落ち着く音楽や柔らかい照明に切り替わり、自然にリラックスできる環境が整います。

このようにAIは、移動を効率的かつ安全にするだけでなく、快適さと心地よさを提供する存在へと進化しています。

参考文献:

- ETA Prediction with Graph Neural Networks in Google Maps | Austin Derrow-Pinion et al.

- Traffic accident risk prediction based on deep learning and spatiotemporal features of vehicle trajectories | PLOS One

- Emotion-aware Design in Automobiles: Embracing Technology Advancements to Enhance Human-vehicle Interaction | Xingtong Chen et al.

コネクテッドカー(V2X)との連携による進化

AIとコネクテッドカー技術(V2X:Vehicle-to-Everything)の連携は、自動運転の信頼性を高めるうえで欠かせない要素です。

V2Xにより車両は他の車両やインフラ、さらには歩行者のデバイスとリアルタイムで情報をやり取りできます。これによって見通しの悪い交差点でも先の状況を把握でき、緊急車両の接近を共有するなど、従来のセンサーだけでは難しかった認識範囲を大きく広げられるのです。

実証試験では、交差点に設置された路側LiDARが100ミリ秒ごとにデータを配信し、車両が平均124.3ミリ秒という短い遅延で情報を受信できることが確認されています。

その結果、自車のセンサーでは検知できない遮蔽下の車両や歩行者を数秒前に把握でき、事故を未然に防ぐ精度が大きく向上することが示されました。たとえば右折時に死角にいた直進車や、建物の陰に隠れていた歩行者を事前に察知し、安全な運転判断へとつなげられるのです。

さらにAIは、こうした外部からの情報を自車のセンサーデータと統合します。状況認識にとどまらず、意思決定や走行計画の質まで引き上げることが可能です。

従来は個別に最適化されていた処理も、AIが一体的に処理することで、知覚から占有予測、マッピング、最終的な走行計画に至るまで一体的に強化されます。

その結果、複雑な都市環境でも柔軟かつ精密な運転判断が可能になり、レベル4やレベル5の実現に向けた大きな一歩となっているといえるでしょう。

結論として、AIとV2Xの融合は自動運転車に新たな「視野」を与えるだけでなく、未来の行動につながる判断力を備えさせます。

参考文献:

- Enhanced Perception for Autonomous Vehicles at Obstructed Intersections | sensors

- End-to-End Autonomous Driving through V2X Cooperation | Haibao Yu

自動車AI市場の真実と今後の戦略的提言

自動車AIはモビリティの未来を支える中核技術であり、その市場は驚異的な成長を続けています。とはいえ、この成長の主因は完全自動運転(レベル3以上)への期待ではなく、ADAS(レベル2+)の着実な進化と普及にあるのが実情です。

レベル3は「魔の10秒間」と呼ばれる本質的な安全リスクや高コスト構造といった課題を抱えており、多くのメーカーは、より現実的で消費者に直接的な価値を提供できるL2+の高度化に戦略を集中させています。

今後の戦略的な焦点は、第一にレベル2+の機能安全性を徹底的に高めることです。そして長期的には、V2Xや車載AIチップの進化を活用し、レベル4/レベル5が直面する「知覚の限界」を突破する技術的ブレイクスルーを目指すべきでしょう。

自動車AIの真価は、単なる運転の自動化ではありません。

安全性の飛躍的な向上と、移動体験そのものを大きく進化させることで、社会に確かな価値をもたらす点にこそあるのです。

▼自動車業界のスマートファクトリー化についてはこちら

自動車業界のスマートファクトリー化|メリットや事例

▼スマートファクトリーの基礎についてはこちら

スマートファクトリー|DXとの違いや導入メリットを解説

エムニへの無料相談のご案内

エムニでは、製造業をはじめとする多様な業種に向けてAI導入の支援を行っており、企業様のニーズに合わせて無料相談を実施しています。

これまでに、住友電気工業、DENSO、東京ガス、太陽誘電、RESONAC、dynabook、エステー、大東建託など、さまざまな企業との取引実績があります。

AI導入の概要から具体的な導入事例、取引先の事例まで、疑問や不安をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。

引用元:株式会社エムニ